L'Empire français au moment de l'Exposition coloniale de 1931

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

|

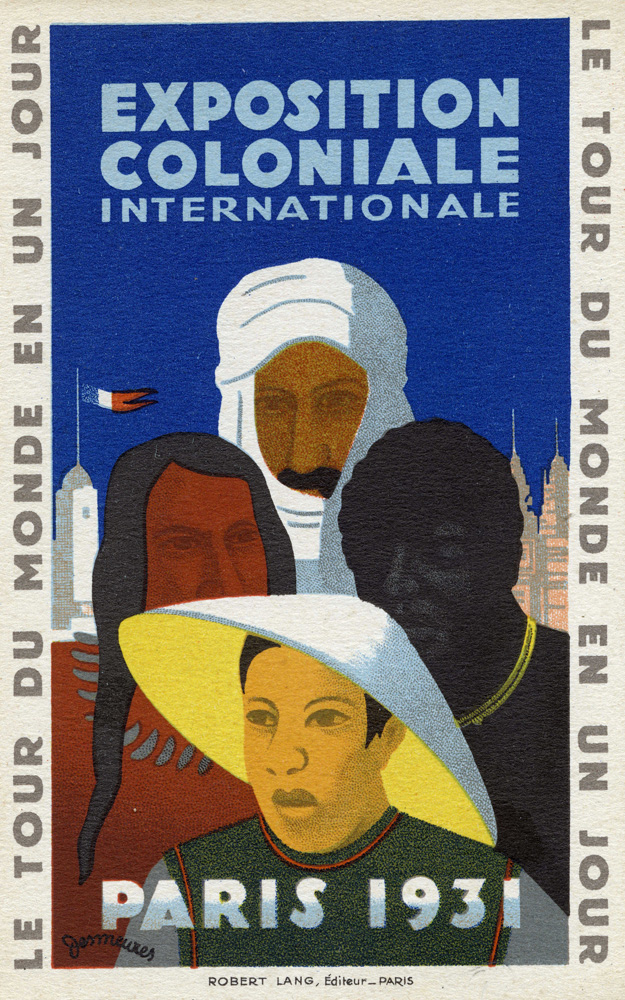

| Doc. 1. Exposition coloniale, 1931 |

1931 est l'année coloniale par excellence, l'apogée d'une République alors second empire au monde derrière la Grande-Bretagne. Les possessions françaises couvrent plus de 12 millions de km² et comptent plus de 63 millions d'habitants répartis sur tous les continents.

L'organisation de l'Exposition coloniale, qui doit incarner la gloire de cet Empire, nécessite un projet à la hauteur de l'ambition. Le maréchal Lyautey est chargé de le mener à bien. Son vœu est de dépasser, par l'ampleur des réalisations, l'exposition britannique de Wembley en 1924. Pour cela, la ligne 8 du métro parisien est prolongée, on édifie le Palais de la Porte Dorée pour recevoir le Musée permanent des colonies, on réalise les pavillons de chaque colonie et pays invité.

|

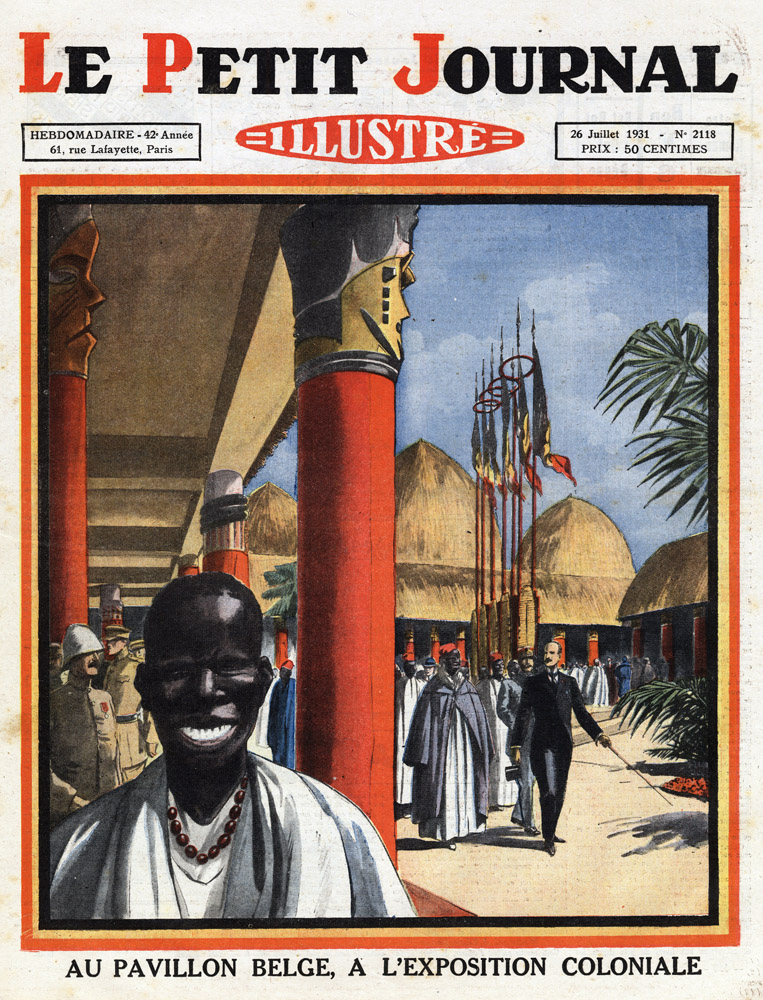

| Doc. 2. Exposition coloniale : vue du pavillon de la Belgique (illustration du Petit Journal) |

Surtout, le parc zoologique de Vincennes est conçu afin de recevoir les animaux de toutes les contrées. Le bois est orné de palmiers dattiers, des villages indigènes sont reconstitués. L'organisation doit être à l'image d'un voyage dans le monde colonial, un spectacle d'art.

Le gouvernement républicain met en avant les progrès économiques dus à la colonisation. Il faut convaincre que l'Empire contribue à épauler l'économie, qu'il soutient la puissance de la métropole à une période où la crise débute. Il convient surtout de faire prendre conscience aux Français, qui ignorent encore largement la réalité de cet Empire à cette date, que le régime conduit dans les colonies une mission civilisatrice.

La cité des informations et le musée des colonies présentent l'œuvre coloniale de la France. On insiste sur les réalisations en matière d'urbanisation, de constructions de routes, de ponts, de voies de chemins de fer ou de bâtiments administratifs. Des expositions de photographies mettent en avant la construction des écoles, l'enseignement apporté aux populations mais aussi les progrès en matière d'hygiène, de santé publique. Il faut convaincre des bienfaits apportés par les « lumières » de la civilisation occidentale. Il est évident que cette mise en scène s'assimile à de la propagande et que la réalité de la colonisation est tout autre.

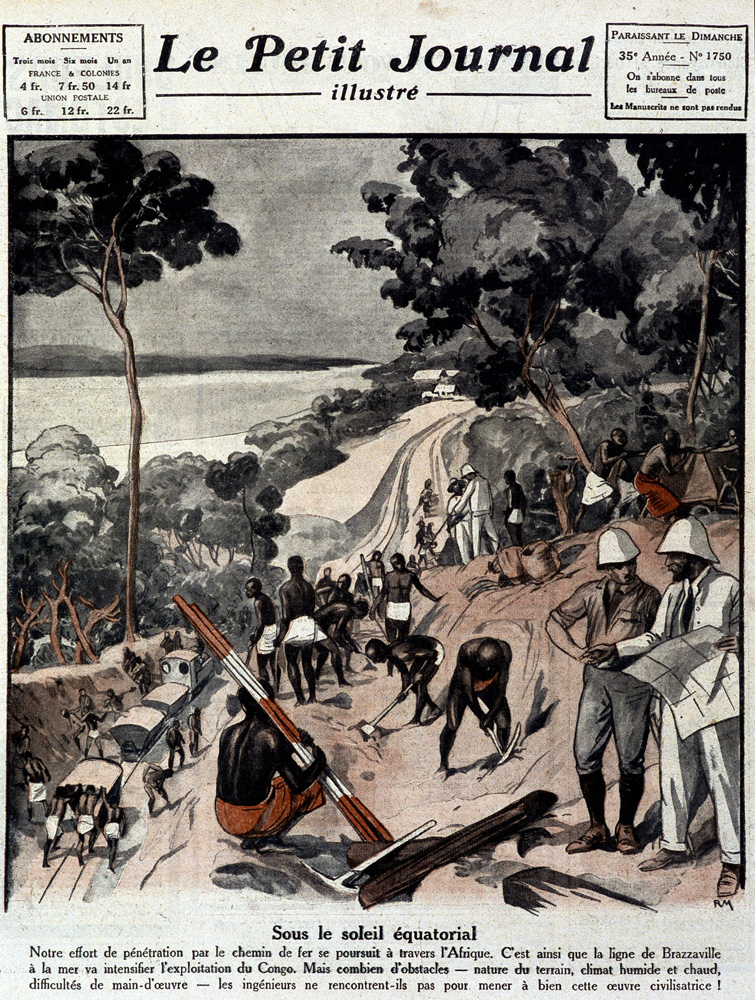

Les intérêts de la France priment au détriment des droits des populations indigènes qui sont soumises au travail forcé. Ainsi, le chemin de fer Congo-Océan, situé dans la République du Congo et qui relie le port de Pointe-Noire, sur l'océan Atlantique, à Brazzaville, sur le fleuve Congo, est construit entre 1921 et 1934, au prix de 20 000 morts victimes du travail forcé.

Ce n’est pas le discours tenu par cette Une du Petit Journal datée de 1924 :

|

| Doc. 3. La Une du Petit Journal (1924) qui illustre la construction du chemin de fer sans évoquer le travail forcé des populations indigènes |

Il n'est bien sûr pas rendu compte de cette violence directe ou indirecte dans le cadre de l'Exposition coloniale. L'image donnée de la colonisation se veut exclusivement positive. Cependant, à côté de cette propagande officielle, de plus en plus de voix s'élèvent contre un processus jugé incompatible avec les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme.

À la différence des Britanniques, les Français opposent un refus à l'évolution du statut des colonies. En conséquence, beaucoup de ces mouvements se radicalisent. Ainsi, au Maroc, des révoltes éclatent entre 1921 et 1926, c'est la guerre du Rif, du nom de cette région du nord du territoire d'où viennent les insurgés menés par Abd-El-Krim.

|

| Doc. 4. Peinture d'Antonio Munoz Degrain représentant le héros militaire espagnol Luis Noval Ferrao lors de la Guerre du Rif |

Les révoltes se produisent également en Indochine où le parti communiste indochinois créé par Hô-Chi-Minh exige un statut comparable à celui des colonies britanniques.

Ces mouvements glissent bientôt vers des revendications d'indépendance. C'est le cas de l'Étoile nord-africaine fondée par Messali Hadj en Algérie en 1926 et du Néo-Destour d'Habib Bourguiba en Tunisie en 1934. Ces nationalismes refusent l'acculturation et prônent un retour aux valeurs traditionnelles, aux cultures locales et en particulier à la langue ou à la religion des origines.

Les intellectuels jouent un rôle essentiel dans cette prise de conscience des méfaits de la colonisation. André Gide publie en 1927 un ouvrage, Voyage au Congo, où il la dénonce fermement. L'Exposition coloniale constitue donc le crépuscule d'un âge d'or impérial. Léon Blum dans un éditorial du Populaire, daté du 7 mai 1931 souligne d'ailleurs cette réalité de « peuples conquis ou soumis [qui] commencent à réclamer leur liberté ».

Cependant, le faste de cette exposition masque les terribles réalités de l'exploitation économique des territoires et des populations. L'oppression de celles-ci commence déjà à être dénoncée, y compris en métropole, par certains partis politiques et intellectuels.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !