La République, les religions et la laïcité depuis les années 1880

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Pour atteindre cet objectif, les Républicains ciblent en premier lieu sur la laïcité de l'école.

L'émancipation du citoyen est incompatible avec le dogme religieux. Le dogme est une vérité imposée, or la République souhaite avant tout « prendre l'homme (...) et lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance à personne » comme l'affirme le républicain Fernand Buisson dans un discours au Congrès du parti radical en 1903.

Ce projet d'éducation du citoyen s'appuyant sur le principe de laïcité prend forme avec les lois de Jules Ferry de 1881-1882.

À cette époque, l'enseignement est encore largement assuré par des congrégations religieuses, c'est-à-dire des associations. Il convient donc, pour libérer les consciences de toute religion, de construire une école laïque.

En 1881-82, Jules Ferry fait donc adopter le principe d'école laïque, gratuite et obligatoire. La loi du 28 mars 1882 exclut des programmes l'enseignement religieux et « place au premier rang l'enseignement moral et civique ». Comme l'affirme Jules Ferry dans La lettre aux instituteurs de novembre 1883, il s'agit de fonder une éducation nationale qui, par le biais des maîtres, doit transmette des connaissances communes, indispensables à tous. La création des écoles normales d'instituteurs en 1879 va permettre d'assurer la laïcisation du personnel enseignant.

À partir de 1904, Émile Combes, Président du Conseil depuis 1902, interdit l'enseignement aux congrégations, sans pour autant supprimer l'enseignement privé. Cette politique conduit néanmoins à de vives tensions entre partisans de la laïcité et défenseurs d'un enseignement catholique qui dénoncent « l'école sans dieu ».

|

| Doc. Jules Ferry |

|

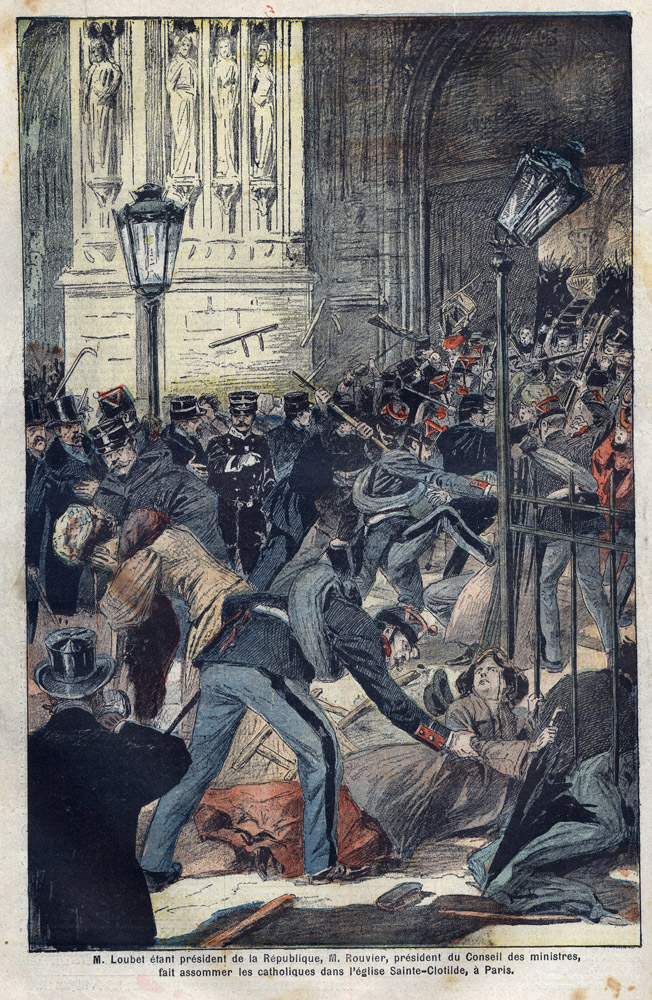

| Doc. 1. Séparation de l'Église et de l'État : la garde republicaine donne l'assaut à l'église Sainte Clotilde de Paris où se sont barricadés des manifestants catholiques, hostiles à la loi de 1905 |

Périodiquement, le débat ressurgit au cours du 20e siècle.

En 1959, le gouvernement de Michel Debré souhaite faire passer une loi permettant de financer les écoles privées catholiques. Malgré l’opposition d’une partie de la gauche et la manifestation de centaines de milliers de militants attachés au principe de laïcité, la loi est adoptée.

Au début des années 1980, l’élection de François Mitterrand à la présidence relance la querelle scolaire. L’objectif est de créer « un grand service public, unifié et laïc de l’éducation nationale ». En 1984, le ministre de l’Éducation, Alain Savary, fait voter cette loi qui vise à fédérer éducation publique et écoles privées dans un même dispositif d’enseignement national. Elle provoque une mobilisation massive des défenseurs de l’école privée confessionnelle qui craignent la perte de la liberté de choix pour l’enseignement. Le 24 juin 1984, une manifestation à Paris de plus d’un million de personnes provoque le retrait de la loi et la chute du gouvernement.

Dix ans plus tard, ce sont les partisans de l’école publique qui s’opposent massivement à un projet de loi souhaitée par le ministre de l’éducation François Bayrou qui permettrait aux collectivités territoriales de financer plus largement les écoles privées. Cette opposition conduit à la suppression de l’article contesté de la loi.

On assiste tout d’abord à une urbanisation massive. Cette urbanisation bouleverse les modes de vies. La pratique religieuse s’efface au profit de pratiques plus profanes. Les Français ont un niveau de vie qui augmente, un temps de loisirs plus important : on entre dans une modernité qui offre moins de place aux pratiques religieuses.

Cependant, si l’emprise du christianisme est moindre, d’autres religions ou formes d’expressions religieuses s’affirment. L’ouverture du pays sur le monde, le développement des flux d’immigration s’illustre également par une diversité religieuse qui s’affirme : les bouddhismes, les formes nouvelles du christianisme comme l’orthodoxie ou les Églises évangéliques… La diversité est encore plus significative en outre-mer, comme à la Réunion où coexistent Chrétiens, Hindouistes et Musulmans.

|

| Doc. 2. Vue du temple hindou de Colosse, Île de la Réunion |

Ce nouveau paysage religieux fait naître des questions qui ne se posaient pas en 1905.

La question du port du voile en est une illustration. Cette affaire apparaît la première fois en 1989-90 lorsqu’un principal de collège à Creil exige qu’une élève retire son foulard dans l’établissement. D’autres cas suivront, mettant en évidence la difficile adéquation entre laïcité et pratiques religieuses.

Depuis 2004, une loi interdit tout port de signe religieux ostensible. En parallèle, l’État cherche à affirmer un islam de France, compatible avec les valeurs républicaines et crée en 2003 le Conseil français du culte musulman (CFCM) qui se veut un relai et un interlocuteur privilégié avec le pouvoir politique.

Cependant, les transformations récentes de la société, l’existence de nouvelles religions posent à nouveau le débat du lien entre certaines pratiques religieuses et le respect de ce principe fondamental de la République.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !