La place des femmes dans la vie politique et sociale de la France au 20e siècle

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Cependant, les inégalités demeurent nombreuses par rapport aux hommes et les acquis ont besoin d'être défendus.

La France est finalement l'un des derniers pays en Europe à accorder le droit de vote aux femmes. Il est discuté et voté à une large majorité par les députés en mai 1919 mais la décision est bloquée par le Sénat. On s'inquiète que le vote féminin puisse être influencé par l'Église et que la République soit en danger.

|

|

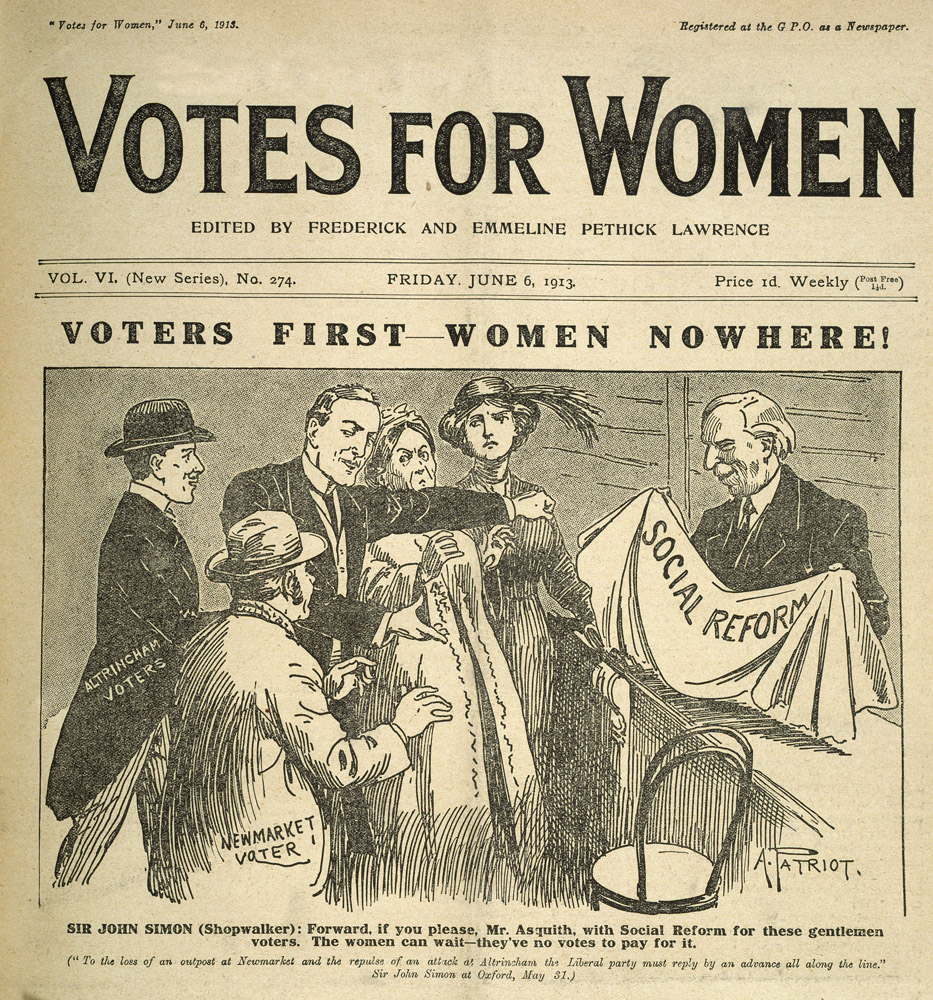

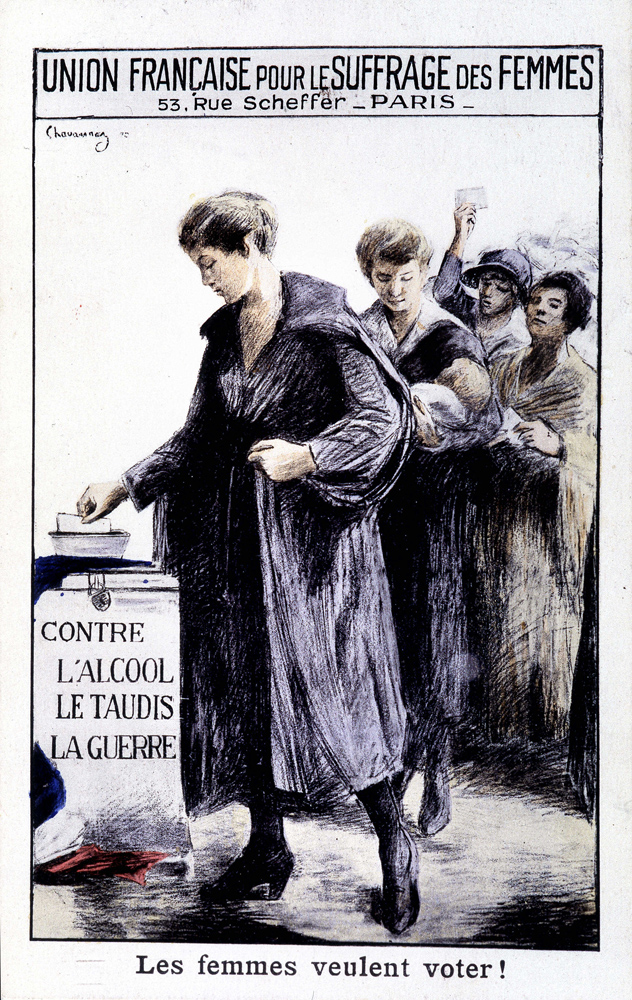

| Doc. 1. Le droit de vote est accordé aux femmes au Royaume-Uni | Doc. 2. « Les femmes veulent voter ! » - Affiche de l'Union Française pour le Suffrage des Femmes, vers 1920 |

La période de l'Entre-deux-guerres connaît de nouvelles mobilisations des associations suffragistes dont l'Union française pour le suffrage des femmes qui compte près de 100 000 membres dans les années 1930.

Malgré le geste symbolique de Léon Blum qui nomme trois femmes sous-secrétaires d'État dans son gouvernement du Front populaire, la situation évolue peu.

Il faut attendre l'ordonnance du 21 avril 1944 pour que soit accordé le droit de vote aux Françaises. C'est pour la France libre de De Gaulle une décision qui doit contribuer à se faire accepter dans le camp des Alliés. Le premier vote est organisé un an plus tard, en avril 1945 lors des élections municipales et au mois d'octobre suivant pour les élections législatives. Le préambule de la Constitution de 1946 affirme enfin que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines des droit égaux à ceux des hommes ».

On compte très peu de femmes dans les gouvernements de la IVe République. La première femme nommée ministre, Germaine Poinso-Chapuis, est une députée des Bouches-du-Rhône, nommée ministre de la Santé dans le gouvernement de Robert Schuman en 1947. La sous-représentation des femmes dure sous la Ve République jusqu'au début des années 1970.

La crise de mai 1968 entraîne de réels changements. Ainsi, en 1974, Valéry Giscard d'Estaing créé le secrétariat d'État à la condition féminine qui est confié à Françoise Giroud. Mais la présence des femmes dans les assemblées élues demeure faible à la fin des années 1980. Se pose alors la question de forcer par la loi cette féminisation de la vie politique.

|

| Doc. 3. La secrétaire d'État à la condition féminine Françoise Giroud |

Une loi est donc promulguée le 6 juin 2000. Elle instaure la parité, c'est-à-dire qu'elle contraint les partis politiques à compter parmi leurs candidats la moitié de femmes pour les élections municipales, régionales, européennes et sénatoriales. L'application de cette loi reste difficile et la sous-représentation féminine dans la vie politique demeure : l'Assemblée nationale ne compte que 18 % de femmes après les législatives de 2007. Seules deux femmes sont à la tête d'une présidence de région (sur 27 régions) et six dirigent un conseil général (sur 101).

Avec la révolution industrielle et le développement économique du début du 20e siècle, l'emploi salarié féminin se développe, d'abord dans le secteur industriel, puis à partir des années 1930, dans le secteur tertiaire.

|

| Doc. 4. Des ouvrières dans une usine de production de chocolat |

Deux types de facteurs vont expliquer l'accès plus large au marché de l'emploi. Le premier facteur est lié aux besoins conjoncturels : il s'agit des conflits mondiaux qui nécessitent de recourir à la main d'œuvre pour alimenter l'économie de guerre, ou des périodes de croissance, sources de besoins en emplois. Les Trente Glorieuses entre 1945 et 1975 voient se multiplier les créations d'emplois féminins.

Enfin, le deuxième facteur explicatif est lié à l'évolution des mentalités et du cadre législatif. À partir des années 1960, l'évolution des mœurs, accompagnée par l'action des mouvements féministes, contribuent à l'émancipation des femmes. Le MLF, mouvement de libération des femmes, œuvre à partir de 1970 pour faire changer l'image de mère et d'épouse de la femme.

Le rôle du législateur est également essentiel. Dès le début du 20e siècle, des lois importantes sont votées pour faciliter l'émancipation. Dès 1907, les femmes peuvent disposer librement de leur salaire et deux ans plus tard, en 1909, le congé maternité est institué sans rupture de contrat. La loi cherche avant tout à instituer une égalité qui culturellement tarde à être appliquée dans les faits.

Celles-ci touchent avant tout le type d'emploi auquel les femmes ont accès. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il s'agit d'emplois majoritairement sous-qualifiés, puis en parallèle de l'élévation du niveau scolaire, la qualification s'améliore mais certains types d'emplois restent sous-représentés. C'est particulièrement le cas pour les emplois d'encadrement ou d'exercice d'une autorité.

On ne retrouve ainsi que 10 % de femmes dans l'armée de terre et elles ne représentent que 5 % des officiers supérieurs. Il en va de même dans la police nationale, créée en 1966. On décide d'ouvrir le concours aux femmes dès 1968 pour les officiers de police adjoint mais la fonction reste encore fermée. Le concours de gardien de la paix n'est accessible, lui, qu'à partir de 1978. Jusqu'à cette date on insiste sur le fait qu'il s'agit toujours d' « un métier d'homme ».

Les inégalités sont criantes dans le monde de l'entreprise : les postes de dirigeants sont avant tout réservés aux hommes. Seules 27 % des chefs d'entreprises sont des femmes et il s'agit surtout de petites entreprises créées par ces mêmes femmes.

Les inégalités apparaissent enfin dans le domaine des salaires. Au début du siècle, le manque de qualification, la faible syndicalisation des femmes expliquaient l'écart de salaire. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui encore, l'écart est substantiel, en particulier pour les cadres et les ouvriers. Pour un cadre masculin par exemple, le salaire net annuel moyen est de 42 000 € contre 32 000 € pour une femme. À compétences égales, la femme est bien souvent sous-payée. L'écart entre le salaire moyen féminin et son équivalent masculin est de plus de 23 % dans les années 1990 et il ne se réduit que très lentement.

Malgré la volonté du législateur qui ne cesse d'affirmer le principe d'égalité, la société française demeure lente à se réformer. De nombreux pays européens accordent une place plus enviable aux femmes et c'est peut-être par le biais de la législation européenne que ces écarts se réduiront plus facilement.

Cependant, si l’accès des femmes au monde du travail s’ouvre plus largement, si leur rôle politique s’affirme, les inégalités demeurent nombreuses. Même avec une législation favorable qui cherche à réduire les écarts et les injustices, les mentalités tardent encore à assimiler le principe de parité.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !