La fin de l'Empire des Indes

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

|

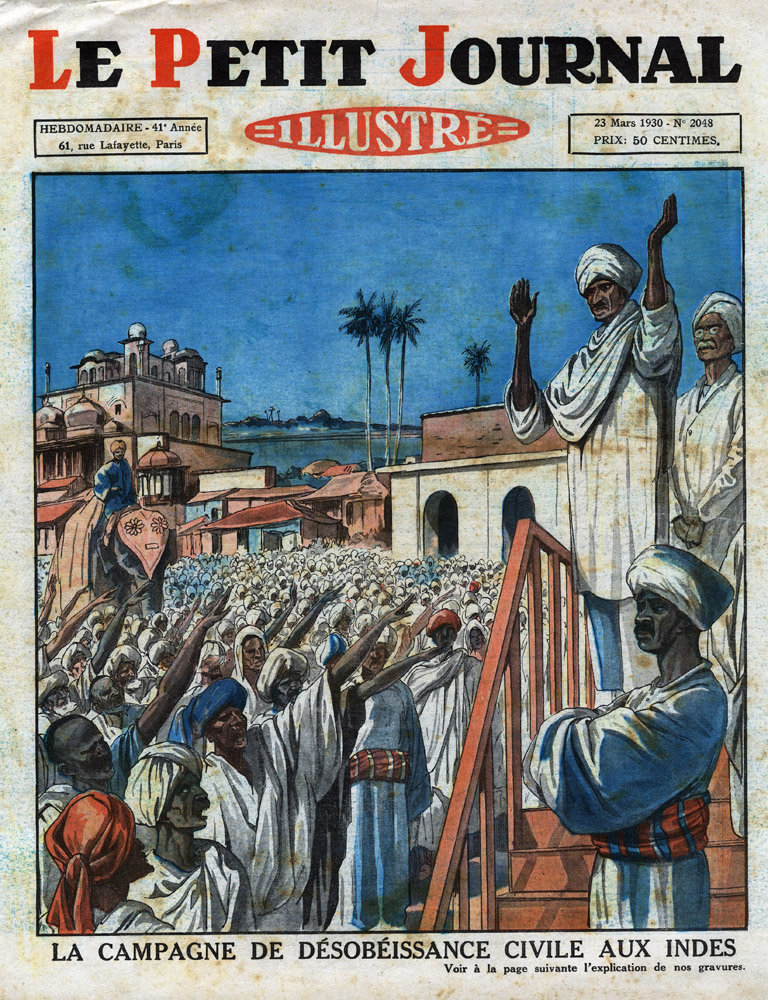

| Doc. 1. Gandhi soulève le peuple de l'Inde contre l'Empire colonial britannique et l'occidentalisation (illustration du Petit Journal) |

Il ne s'agit pas, dans ces premières formes de lutte, de combattre pour une indépendance, mais d'obtenir une autonomie, faire en sorte que la politique intérieure de la colonie soit dirigée par l'élite locale. C'est le principe de Self-Government et Gandhi fait pression sur Londres, en 1935, pour l'obtenir.

Le Parti du Congrès, dominé par les Hindous ne représente qu'en partie le mouvement national indien. Celui-ci est complété par la Ligue musulmane, parti créé par Ali Jinnah en 1906 qui ne s'adresse qu'à la population musulmane et dont l'objectif est la création d'un État confessionnel.

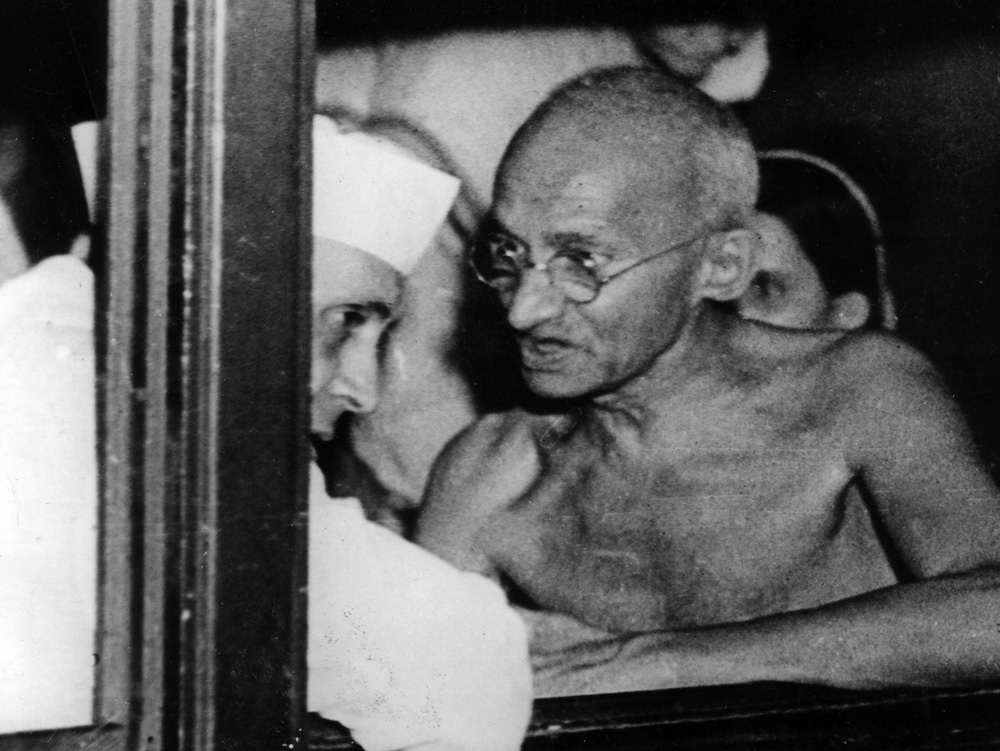

En 1942, le Parti du Congrès décide d'une résolution lors d'un comité tenu le 8 août qui proclame le refus de toute coopération militaire et demande le départ des Anglais. On parle de Quiet India Resolution. Jugeant la métropole hostile à toute concession, les dirigeants du parti radicalisent leur discours. Cette résolution est reçue comme une provocation par les Britanniques qui réagissent en procédant à l'arrestation de nombreux militants nationalistes dont leur leader Gandhi et Nehru, le disciple de celui-ci.

|

| Doc. 2. Nehru et Gandhi, 1940 |

L'opposition entre les deux partis s'accentue au lendemain de la Guerre : le contexte économique est difficile, les tensions entre les deux communautés conduisent à de véritables affrontements d'une grande violence. C'est le cas à Calcutta, en août 1946, où une journée de manifestations organisée par la Ligue musulmane donne lieu à une terrible opposition armée avec les Hindous : on compte plus de 10 000 morts dans les rues de la ville.

Une délégation ministérielle est envoyée en Inde en 1946. Elle propose aux nationalistes deux plans.

L'un maintient le projet de l'unité sur un modèle fédéral : Attlee espère le consensus autour de ce plan dit « du 16 mai ».

L'autre offre l'indépendance sur la base de la partition de l'Empire des Indes en fonction des communautés.

Ali Jinnah maintient une opposition ferme sur la première solution. L'indépendance se fera sur la base de la séparation.

Une date de retrait de la colonie est fixée avec le vice-roi des Indes, Lord Mountbatten. Le départ est fixé pour le mois de juin 1948 au plus tard. C'est Mountbatten qui se charge de mettre au point les modalités de transfert de la souveraineté. Des discussions sont à nouveau engagées avec Gandhi et Ali Jinnah.

En juillet 1947, par l'India Independance Act, deux États voient le jour :

- d'une part l'Inde, qui reprend l'essentiel du territoire de l'ancienne colonie ainsi que l'appareil gouvernemental et administratif ;

- d'autre part le Pakistan, le « pays des hommes purs », fondé sur une base religieuse. Ce pays est lui même divisé en deux entités distances de 1 700 km : le Pakistan occidental et le Pakistan oriental qui fera sécession en 1971 pour devenir le Bangladesh. L'Acte accorde également l'indépendance à la Birmanie, située à l'est de l'Empire des Indes.

|

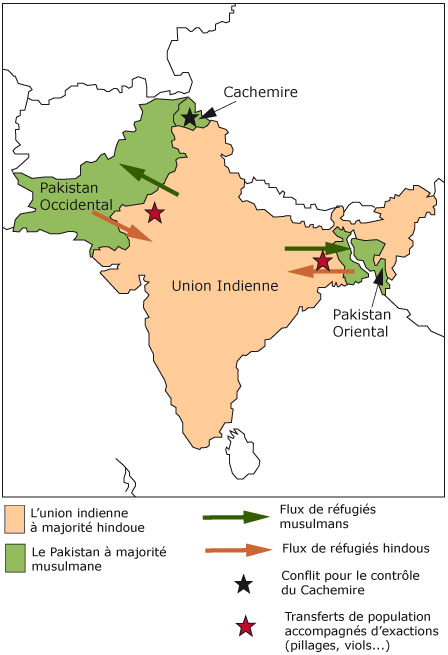

| Doc. 3. La partition de l'Inde |

La crainte est de se retrouver en minorité dans un nouvel État. De nombreux Musulmans quittent l'Union indienne pour le Pakistan et inversement, des Hindous, des Sikhs quittent le Pakistan pour l'Inde. Au total, ce sont près de quatorze millions de personnes qui sont concernées par ces transferts. Ceux-ci s'accompagnent de terribles exactions : pillages, viols et meurtres. Il est d'ailleurs difficile de dresser un bilan des affrontements, les chiffres varient selon les historiens entre 200 000 et un million de morts.

L'indépendance est suivie également d'un conflit militaire entre 1947 et 1948. Il s'agit du premier conflit indo-pakistanais qui se poursuit aujourd'hui. L'enjeu est le contrôle de la région du Cachemire. Cette région au nord de l'Union indienne réunit une majorité de population musulmane mais est sous souveraineté indienne selon le découpage frontalier de 1947.

La population se soulève, appuyée par l'armée pakistanaise. Le 1er janvier 1949, une ligne de partage est décidée, coupant le Cachemire en deux et partageant sa souveraineté entre les deux États rivaux.

Le territoire demeure aujourd’hui une source de tensions permanentes et l'un des principaux points chauds de la planète.

Le processus de décolonisation s'engage rapidement mais se heurte à des divisions sur le devenir du nouvel état indépendant. La division entre Hindous et Musulmans conduit à la partition du territoire et à des transferts de populations qui s'opèrent dans la violence.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !