La sortie progressive du totalitarisme en URSS

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

En 1956, il condamne, devant les délégués du XXe Congrès du Parti communiste, les crimes de son prédécesseur Staline. Il accuse celui-ci d’avoir exécuté de nombreux dirigeants communistes, parmi lesquels Léon Trotsky, à l’issue des grands procès de Moscou. La personnalité de Staline est attaquée et sa capacité de stratège durant la guerre est remise en question.

Ce sont plus généralement les rouages d’un système qui sont remis en question puisque Khrouchtchev dénonce le culte de la personnalité. Le système judiciaire est assoupli, les camps de concentration sont officiellement abolis en 1956.

La déstalinisation est également culturelle : les manuels d’Histoire, les ouvrages de référence sont expurgés de toute référence à la période stalinienne et les ouvrages critiques sur cette période sont autorisés à la publication.

La déstalinisation s’achève par deux décisions symboliques : celle de rebaptiser Stalingrad en Volgograd et celle de retirer le corps de Staline du mausolée de la Place Rouge pour être inhumé au pied du mur du Kremlin.

|

| Doc. 1. Nikita Khrouchtchev |

Les limites de la remise en cause du système communiste sont surtout flagrantes avec les évènements de Hongrie en 1956. La politique de Khrouchtchev est ressentie par le peuple comme une possibilité de rompre avec le communisme mais on estime que les mesures de déstalinisation prises par le gouvernement hongrois sont insuffisantes. En octobre 1956, un mouvement insurrectionnel est déclenché par les ouvriers et les étudiants. Celui-ci est réprimé dans le sang avec l’intervention des chars du pacte de Varsovie entraînant la chute du gouvernement réformateur de Nagy.

|

| Doc. 1. Le corps d'un insurgé gise sur le sol, lors de la résistance hongroise durant les événements de Budapest en 1956 |

Cette intervention violente suscite une vive émotion notamment dans les milieux intellectuels : de nombreux militants communistes prennent la mesure des limites de la déstalinisation et quittent le parti. Dès lors, le pouvoir soviétique revient à une politique conservatrice. La construction du mur de Berlin en 1961 illustre ce retour à une politique de fermeté idéologique. Celle-ci est encore plus manifeste avec l’arrivée au pouvoir, en 1964, de Léonid Brejnev.

L’arrivée au pouvoir de Gorbatchev en 1985 marque le début de la pérestroïka (la reconstruction). Il s’agit d’une politique de réformes profondes engagées dans le domaine économique pour tenter de résoudre la crise dans laquelle le pays est plongé. L’initiative privée, la libre-entreprise sont encouragées ce qui ouvre le pays aux règles du libéralisme tout en demeurant dans un cadre socialiste.

En parallèle, des réformes politiques et sociales sont décidées. La vie politique s’ouvre à la démocratie : plusieurs organisations politiques d’opposition apparaissent comme l’Union démocratique, en 1988. Les premières manifestations anticommunistes sont organisées librement et une loi électorale de 1988 offre la possibilité de choisir entre plusieurs candidats aux élections législatives. La libération de la presse, la liberté d'expression marquent les débuts de la Glasnost (la transparence). De nouveaux journaux libres sont créés, d’autres changent de rédacteurs en chef. Des livres auparavant interdits par la censure sont publiés. La fin de la censure concerne également le cinéma, la télévision : la NIKA, chaine indépendante d’informations est créée en 1987.

|

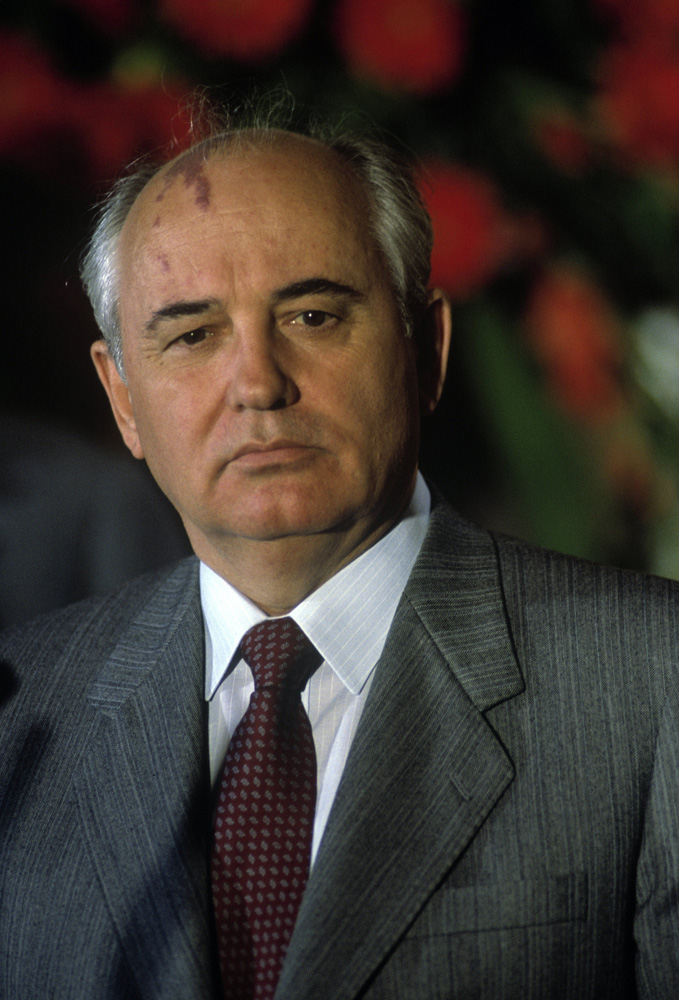

| Doc. 2. Mikhail Gorbatchev |

|

| Doc. 2. Chute du Mur de Berlin en novembre 1989 |

Le 16 juillet 1990, un accord entre Gorbatchev et le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl organise la réunification de l’Allemagne effective le 2 octobre 1990. La non-intervention des forces du pacte de Varsovie lors de la chute du mur donne le signal du déclenchement des révolutions dans les autres pays d’Europe de l’Est.

L’URSS implose ensuite rapidement, Gorbatchev se trouve dans l’incapacité de gérer une situation où les initiatives de leaders politiques des différentes républiques poussent à la rupture totale avec le communisme.

Le 1er décembre 1991, plus de 90 % des Ukrainiens se prononcent pour l’indépendance de leur pays. Le 8 décembre est fondée la CEI, la Communauté des États Indépendants : l’URSS devient une « coquille vide », les républiques la composant étant désormais indépendantes et réunies au sein de cette nouvelle organisation. Le 25 décembre, Gorbatchev démissionne au profit de Boris Eltsine qui prend la tête du pays.

La pérestroïka ouvre la voie à l'installation de pratiques démocratiques. Cependant, cette démocratie demeure inachevée et la Russie contemporaine conserve des fonctionnements qui témoignent de pratiques encore condamnables.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !