Le partage colonial de l'Afrique à la fin du 19e siècle

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Une course aux colonies s'engage rapidement, exacerbant les rivalités entre pays européens : l'enjeu est d'étendre le contrôle sur les territoires conquis pour affirmer sa puissance. Cette course s'engage sur tous les continents, mais c'est surtout l'Afrique qui suscite le plus de convoitises.

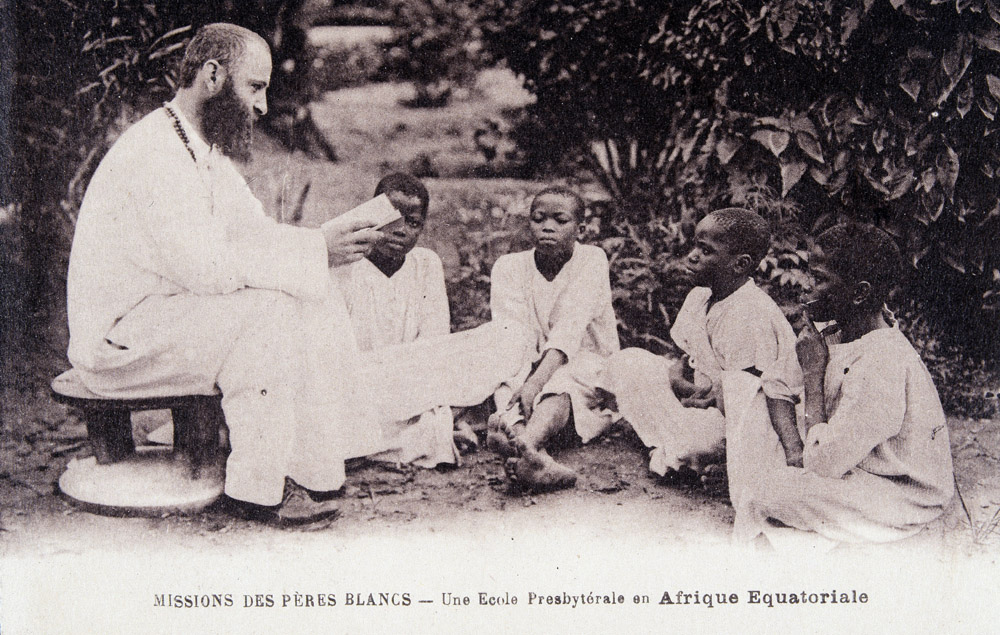

Toutefois, entre 1870 et 1880, l'exploration du continent progresse. Celle-ci est souvent conduite par des missionnaires catholiques en quête d'évangélisation.

|

| Doc. 1. Un membre de l'Ordre missionnaire des Pères Blancs enseigne à des enfants dans une école d'Afrique équatoriale |

Cette quête d’évangélisation s’accompagne d’une mission éducative : ils contribuent à l’alphabétisation des populations. Ils permettent également de guider les corps militaires en fournissant de précieux renseignements sur les populations, les richesses présentes ainsi que sur les éventuelles oppositions. Les Européens se forgent l'image d'un continent riche et peuplé dont on ne peut tirer que des avantages. L'argument économique, à une période où l'Europe va connaître une crise, explique l'engagement, à partir de 1880, dans une course aux colonies.

Par ailleurs, les Européens entendent apporter aux populations, jugées primitives, les bienfaits de la civilisation. Mais cette mission civilisatrice masque un dernier enjeu : la quête du prestige et de puissance. La conquête de terres contribue, selon les gouvernements, à conforter son statut de puissance.

La compétition entre puissances coloniales conduit à des convoitises, sources de tensions. Celles-ci sont particulièrement sensibles au Congo. Ce territoire est sous domination du roi des Belges, Léopold II mais il se heurte aux ambitions françaises et portugaises. Les Portugais font état de droits historiques sur l'embouchure du fleuve Congo.

On se rend compte que la course aux colonies peut risquer de susciter un conflit et qu'il convient de fixer les règles d'un partage du continent.

Quatorze pays participent aux débats qui se poursuivent jusqu'au 26 février 1885, date de publication de l'acte final de la conférence.

Celui-ci règle en premier lieu la question du Congo qui est reconnu comme la propriété du roi des Belges. Il fixe également le principe de libre-commerce sur le fleuve Congo et plus largement de libre navigation sur les fleuves africains. L'acte pose de plus comme principe que toute puissance établie sur la côte a le droit d'occuper et de s'approprier son arrière-pays.

Enfin, il est décidé que l'annexion d'un territoire doit se caractériser par son occupation : le pays colonisateur doit donc avoir une présence militaire et il s'engage à administrer ce territoire pour qu'il soit reconnu comme colonie. La seule signature de traités avec les chefs africains ne suffit plus.

Même si l'acte final ne définit pas le partage strict et total du continent africain, ce dernier article, a pour conséquence d'accélérer la compétition entre puissances. Il s'agit désormais de faire reconnaître une souveraineté en assurant cette présence et cette administration des territoires.

Le Maroc complète cet ensemble en 1922. Les Français contrôlent également une large partie de l'ouest africain ainsi que Madagascar annexé en 1896.

Les conquêtes anglaises répondent, elles, à une logique nord-sud : leur souveraineté s'exerce de manière quasi-continue de l'Égypte à l'Union Sud-Africaine. Les Anglais se heurtent aux Français, qui souhaitent établir une liaison entre l'Atlantique et la mer Rouge, au Soudan en 1898 : c'est la crise de Fachoda sur les rives du Haut-Nil.

|

|

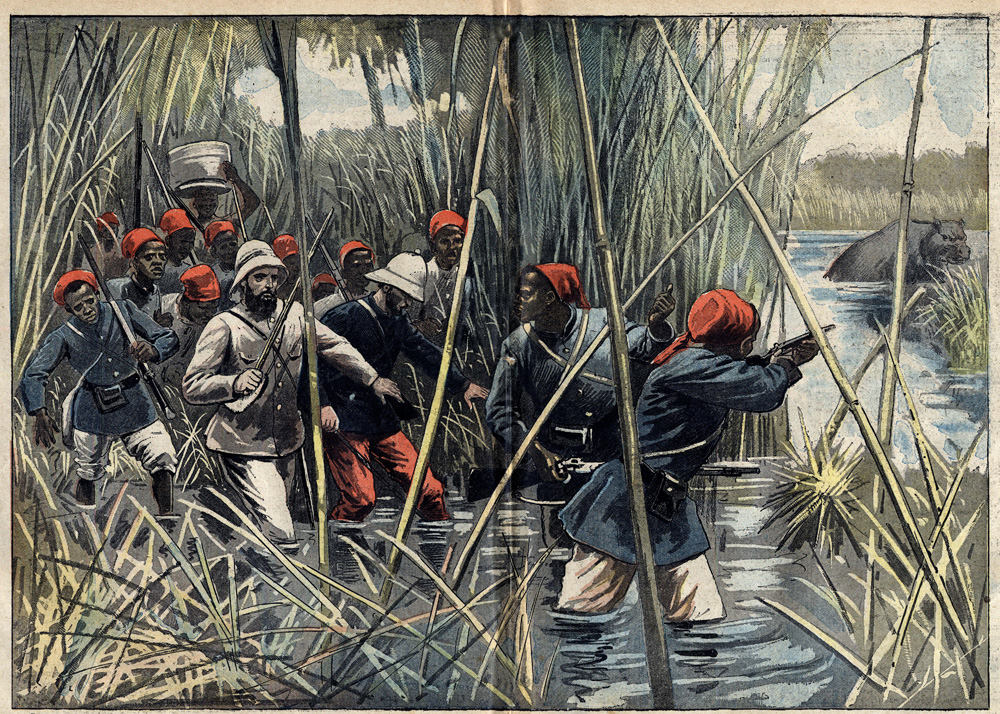

Doc. 2. Le capitaine français

Baratier (1864-1917) et ses troupes avançant à travers le marais en direction de Fachoda. |

Les troupes britanniques commandées par Lord Kitchener se trouvent face à une expédition française dirigée par le commandant Marchand. Le contrôle de Fachoda met en jeu la possession du Soudan et plus largement la continuité des deux empires coloniaux. La tension est forte et attise les nationalismes dans les deux métropoles.

L'opinion publique française soutient l'idée que le pays ne doit pas céder aux Britanniques. Ceux-ci exigent que les Français évacuent les lieux et n'hésitent pas à poster leur marine au large de Brest, illustrant ainsi leur détermination. Le gouvernement français est avant tout soucieux d'éviter tout conflit avec la Grande-Bretagne dont l'alliance contre l'Allemagne est indispensable.

Le 21 mars 1899, une convention franco-britannique est signée déterminant les zones d'influence respectives des deux pays : le Soudan aux Anglais, le Tchad aux Français. Le conflit armé est évité mais le sentiment de « reculade » et d'humiliation alimente l'opposition nationaliste en France.

Les tensions et conflits sont aussi suscités par des puissances entrées tardivement dans la conquête coloniale et qui cherchent à s'établir plus largement sur le continent. C'est ainsi le cas de l'Allemagne qui s'oppose, en 1905 puis en 1911, à la France pour la domination du Maroc. Là aussi, le conflit est réglé par la voie diplomatique : la France en obtient le contrôle en échange de territoires en Afrique de l'Ouest (le Togo et le Cameroun).

Les soulèvements peuvent être violents : en janvier 1879, une armée zoulou de 20 000 hommes entrent en guerre contre les Anglais qui cherchent à soumettre le royaume du souverain Cetewayo. Les Anglais sont vaincus et subissent une défaite retentissante qui précipite la soumission de l'Afrique australe.

Très souvent, les conséquences de ces soulèvements sont un durcissement des formes d'encadrement et d'exploitation des populations, ainsi que la répression. C'est le cas, par exemple, à Madagascar où le gouverneur général Joseph Gallieni instaure le travail forcé des indigènes. La répression qu'il conduit contre la population et la cour royale entre 1896 et 1905 fera entre 100 000 et 700 000 victimes.

La compétition entre les puissances coloniales est source de tensions, de rivalités. Cette conquête se heurte également aux premières résistances locales, prémices de la lutte pour l'indépendance que les peuples dominés organiseront au cours du 20e siècle.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !