La contribution des organisations politiques au fonctionnement de la démocratie- Seconde- SES

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Connaitre les différents acteurs politiques et leur rôle dans le fonctionnement de la démocratie.

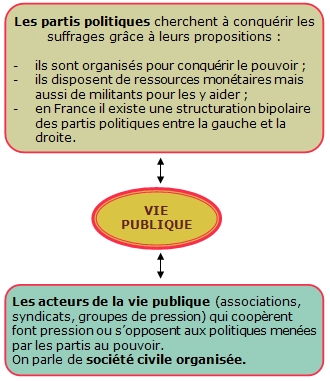

- Les partis politiques sont des acteurs majeurs de la vie politique mais ils ne sont pas les seuls.

- D’autres acteurs de la vie publique peuvent venir en aide aux partis politiques, les influencer ou encore s’opposer aux politiques publiques.

La vie politique n’est-elle structurée qu’autour des partis politiques ? Quelles relations entretiennent les différents acteurs de la vie politique ?

Un parti politique est une organisation qui répond à certaines caractéristiques :

- la pérennité : un parti politique est construit pour durer et non pour régler un problème conjoncturel. Certaines associations écologistes nées dans les années 1970 se sont donc transformées en partis politiques (exemple : les Verts) ;

- une structure hiérarchique : le parti est organisé au niveau national comme local. Il a des ramifications dans les régions, les communes…;

- la volonté d’exercer le pouvoir : cela distingue un parti politique d’un simple groupe de pression ;

- la recherche d’un soutien populaire : au travers des élections mais aussi de la participation de militants, du soutien des sympathisants…

La France compte de nombreux partis politiques structurés sur un axe gauche-droite en fonction des valeurs ou des programmes défendus. Certains partis disparaissent, d’autres naissent sans arrêt. Le parti socialiste (1971) est emblématique de la gauche française tandis que le parti le plus important de droite est l’union pour un mouvement populaire créé lors de la présidentielle de 2002.

Le but des partis politiques est de conquérir

les suffrages d’un maximum de citoyens pour

gagner les élections et mettre en œuvre

leurs programmes. Ces programmes doivent être

capables de mobiliser l’opinion, de

répondre aux questions posées par

l’actualité tout en se démarquant

des autres partis mais aussi être

crédibles (par exemple sur l’utilisation

des deniers publics alors que la France est

endettée).

Les programmes et les candidats présentés

par le parti font aussi partie des stratégies

à mettre en œuvre. Différents

courants structurent les partis et des luttes

apparaissent pour en prendre le pouvoir. Pour

déterminer une hiérarchie,

certains partis se contentent de désigner leurs

chefs (en fonction souvent du rapport de force, de la

médiatisation…) et faire accepter ce

choix par un vote des adhérents. D’autres

ont choisi une méthode plus démocratique

(comme cela se fait aux États-Unis) en

organisant des élections « primaires

». Ces primaires sont un vote des

adhérents (ou de l’ensemble des

sympathisants) pour désigner le candidat.

Les partis politiques ont aussi besoin de ressources.

Celles-ci peuvent venir de dons particuliers

(qui sont sévèrement encadrés en

France mais pas aux États-Unis) ou de

l’État qui verse des subsides aux partis

en fonction du nombre de voix obtenues (au moins 5 %

pour la présidentielle). La participation de

militants actifs, bénévoles, est donc un

atout pour les partis politiques. Ces militants

permettent d’aller toucher les citoyens

directement (tracts, démarchage…) et sont

donc un relai souvent efficace au niveau local. Depuis

les années 1990, le nombre de militants a

toutefois considérablement chuté et reste

souvent très fluctuant.

Ainsi, un certain nombre d’acteurs de la vie publique peuvent faire aussi de la politique. Certains citoyens s’organisent et s’engagent pour faire évoluer la société avec ou sans l’aide de l’État. On trouve dans cette société civile organisée :

- des associations : certaines tentent d’améliorer la vie des handicapés, de faire respecter les droits des minorités, etc. ;

- des organisations non-gouvernementales : pour de l’aide médicale, pour les défavorisés, pour la lutte écologiste… ;

- les syndicats : qui s’organisent pour défendre les droits des salariés mais aussi de la société civile en général, au travers de combats élargis (droit des femmes, immigration…) ;

- les groupes de pression (ou lobbies) : leur but est de faire changer les lois et règlements en leur faveur. Ils peuvent venir des citoyens mais aussi des entreprises.

Ces relations peuvent être d’ordre différent. On trouve essentiellement :

- une coopération : les acteurs publics vont aider à la mise en œuvre de certaines politiques publiques, leur élaboration ou encore leur évaluation. Les syndicats sont consultés et participent à la négociation de certaines lois avec le gouvernement, ils gèrent aussi les organismes sociaux ;

- une pression : organisée par des lobbies qui vont tenter d’infléchir les décisions politiques par des réunions, des rencontres, la participation au débat d’idées… ;

- une confrontation : c’est souvent l’aspect le plus médiatique. Certaines organisations luttent contre les politiques publiques pour les faire changer. Cela peut venir de grèves organisées par les syndicats, de manifestations menées par des associations ou simplement des citoyens qui refusent d’appliquer certaines lois (les directeurs d’école refusent de donner l’état civil des élèves sans papiers avec le soutien du réseau Éducation Sans Frontières pour éviter leur expulsion).

|

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !