La conquête de la Syrie et de la Palestine

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Aujourd’hui encore, on se demande comment une conquête aussi fulgurante de territoires aussi vastes a pu être possible et ce qui a bien pu favoriser une pénétration si rapide et si lointaine de la religion et de la culture musulmane. L’exemple de la conquête de la Syrie et de la Palestine peut apporter des éléments de réponses à ces questions.

Après la mort de Mahomet (632), ses successeurs, les califes, décidèrent de poursuivre la conquête qu’il avait entamée afin de propager l’islam et de convertir le plus grand nombre de personnes possible. Ils prirent cette décision au nom de l’esprit du Jihad qui les animait. Mahomet leur avait en effet annoncé que le Jihad était une guerre sainte qu’il convenait d’accomplir, mais pas uniquement par des moyens guerriers, afin de diffuser l'islam à la surface de la terre.

• Des objectifs politiques et économiques :

L’idée de conquête religieuse s’accompagna d’un réel intérêt politique, car le fait de s’emparer de nouveaux territoires et de les dominer accroissait grandement la puissance et la renommée des vainqueurs. Et, sur le plan économique, le calcul était également particulièrement intéressant : qui dit territoires soumis, dit butin, rentrées régulières de nouveaux impôts et donc, possibilité d’accroître la richesse arabo-musulmane. Et la Syrie, comme la Palestine, étaient riches.

|

| Doc. 1. Représentation d'un soldat bédouin |

|

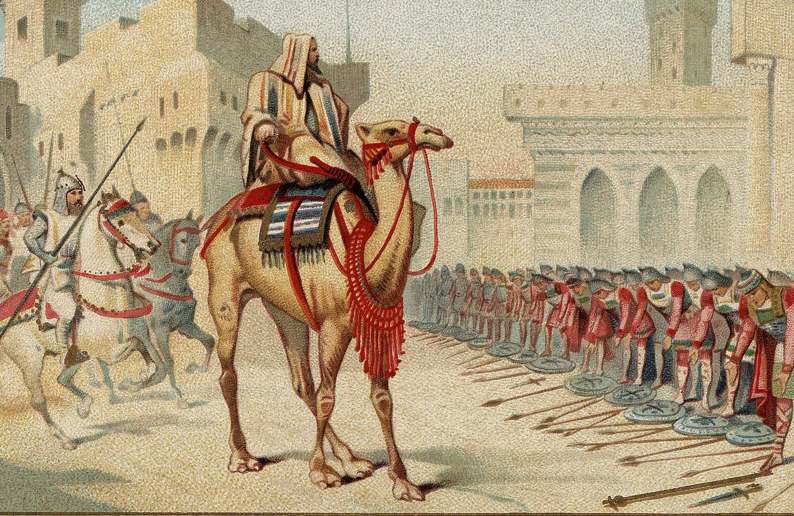

| Doc. 2. Entrée du calife Umar dans Jérusalem |

C’est cette tolérance, ainsi que la fulgurante expansion des Arabes (nombreux furent les habitants des pays conquis qui pensèrent qu’une telle rapidité, une telle puissance, ne pouvaient qu’être la preuve que Dieu était musulman) qui permit que très rapidement, une bonne partie des hommes et des femmes de Syrie et de Palestine, qui avaient largement refusé l’influence culturelle et religieuse byzantine, se convertirent à l’islam et adoptèrent un mode de vie nettement arabisé.

|

| Doc. 3. Carte représentant le monde arabe à la suite de ses conquêtes |

Un général, Khalid ibn al-Wâlid lança les cavaliers arabo-musulmans dans la bataille de Yarmouk en 636. Les Byzantins furent défaits et, en quelques années, la Syrie et la Palestine passèrent sous domination musulmane. Les vainqueurs se montrèrent tolérants puisqu’ils laissèrent aux chrétiens et aux juifs qui vivaient là, la liberté de conscience et, en échange du paiement d’un impôt par tête, leur offrirent leur protection. Cette tolérance, rare pour l’époque, fit que de nombreux chrétiens finirent par se convertir à l’islam.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !