L'établissement du pouvoir absolu en France (16e-17e siècle)

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

À partir du 16e siècle, les terribles guerres de Religion qui déchirèrent les catholiques et les protestants français et européens, contribuèrent à mettre la monarchie en difficulté. Ce violent conflit fournit à certaines grandes familles l'occasion de tenter de mettre en tutelle la monarchie affaiblie.

Pourtant, un siècle plus tard, un roi, que l'on qualifie aujourd'hui « d'absolu », régnait sur la France. Et plus personne, pas même les Grands du royaume, n'était en mesure de contester son autorité.

Que s'est-il passé pour que les choses évoluent à ce point ?

|

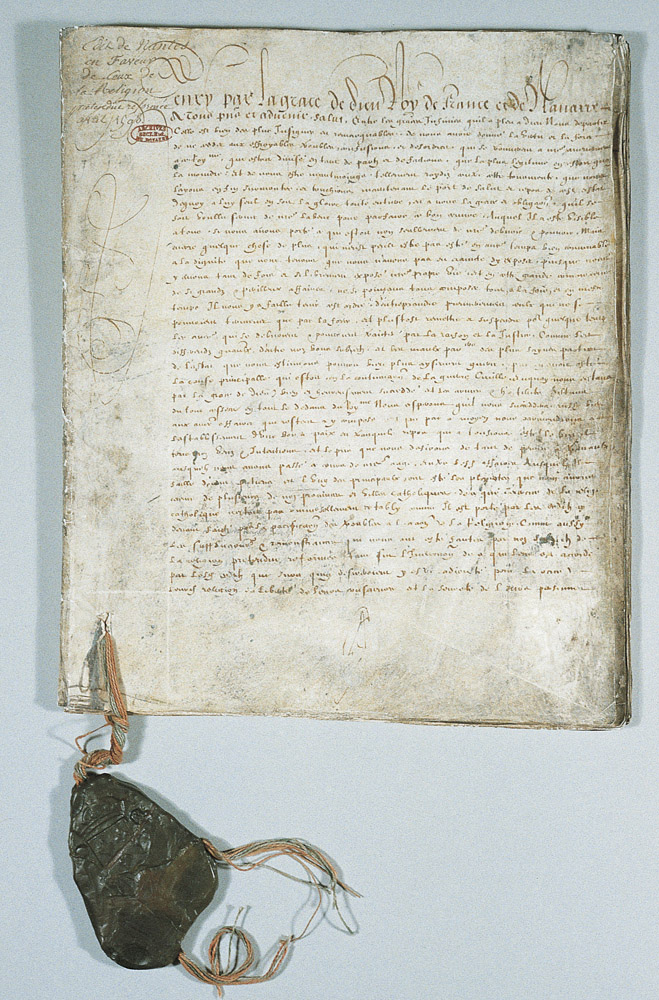

| Doc. 1. L'Edit de Nantes |

L'édit de Nantes, signé par Henri IV le 13 avril 1598 mit fin à 40 ans de guerres civiles ponctuées de massacres en imposant, pour la première fois, le roi comme arbitre au-dessus de tous les partis et en accordant la liberté de conscience aux protestants. Cet édit, unique en Europe, visa à pacifier la France en permettant qu'y coexistent les deux confessions, chacune dotée des mêmes droits, au sein d'un Etat catholique.

|

| Doc. 2. Portrait du roi Henri IV |

|

| Doc. 3. Portrait de Louis XIV |

Comme tous les rois de France, Louis XIV, par le sacre, était roi de droit divin. Il considérait donc qu'il n'avait aucun compte à rendre à qui que ce soit sur la Terre et entendait exercer sur toute chose un pouvoir absolu, c'est-à-dire sans limite.

C'est lui qui faisait la loi en prononçant des édits et des ordonnances. Il se faisait aider à gouverner et à administrer son royaume par son conseil qui était chargé de préparer les dossiers, mais sans donner leur avis, ou alors seulement s'il le leur demandait.

Mais si le roi Soleil récompensait ceux qui le servaient fidèlement, il punissait également sévèrement ceux qui contestaient son autorité ou lui déplaisaient. Il pouvait, par exemple, en signant des lettres de cachet faire arrêter et emprisonner quelqu'un de façon totalement arbitraire, c'est-à-dire sans jugement. C'était là l'une des manifestations de son pouvoir absolu.

En promulgant l'Edit de Nantes en 1598, Henri IV ramena la paix dans le royaume et affirma ainsi clairement les prétentions de la monarchie française de trancher au-dessus des partis. Plus tard, le jeune Louis XIV, traumatisé par l'épisode de la Fronde qui opposa le premier ministre, Mazarin au Parlement de Paris et à la noblesse, attendit que le cardinal meure pour annoncer à son Conseil que désormais il entendait gouverner seul. Ce fut un changement dans la politique royale, qui en suffoqua plus d'un, mais annonça une ère nouvelle où le monarque entendait être absolu, obéi de tous, même, et surtout, de la noblesse, qui fut mise au pas. Nul ne prenait plus le risque de contrarier ou de trahir le roi car ceux qui le firent s'en mordirent les doigts.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !