Le commerce transsaharien

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Les marchands arabes ou berbères venus du Maghreb (le Maghreb est aujourd’hui constitué de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie), pour des raisons pratiques et de sécurité, se regroupaient en caravanes pour affronter l’immensité du Sahara afin de vendre leurs produits à l’Empire du Mali situé au sud de ce rude désert et y acheter de précieuses marchandises afin de les ramener dans leurs pays.

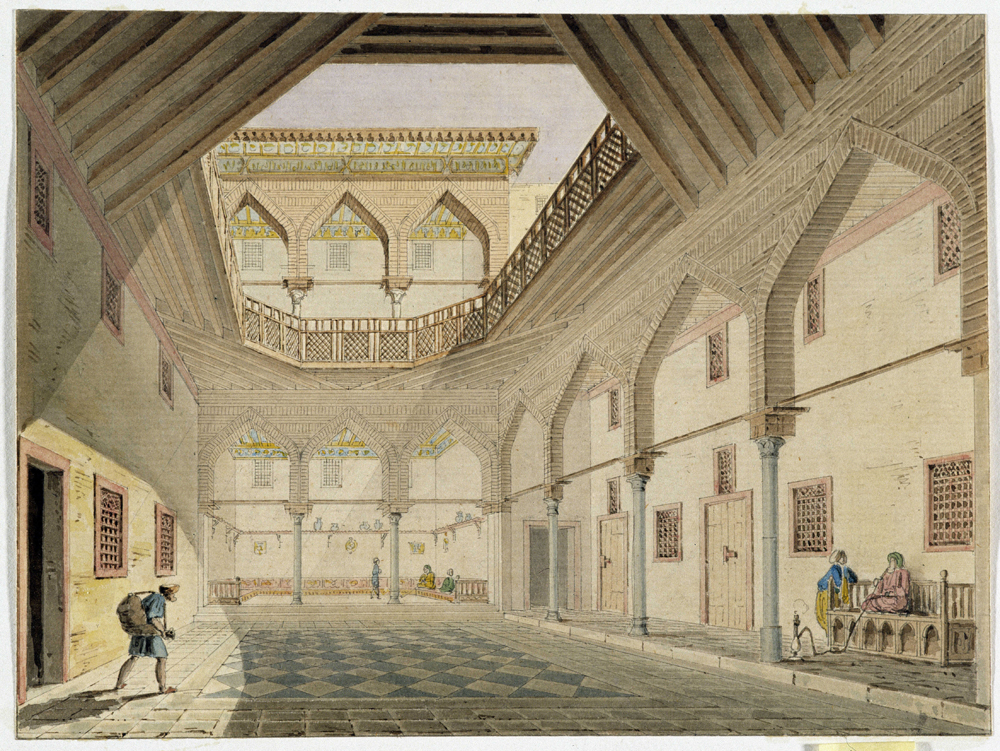

Une caravane se composait d’un grand nombre de chameaux (entre 1 000 et 12 000 par caravane) sur les dos desquels on attachait solidement les précieuses marchandises. La traversée du Sahara prenait entre 25 et 50 jours, ponctués par des arrêts dans des oasis et dans des villes où tous, hommes et bêtes, pouvaient se reposer et reprendre des forces dans des caravansérails (bâtiments construits spécifiquement pour cela) avant de repartir.

|

| Doc. 1. Un caravansérail vu de l'intérieur |

• Des conditions de voyage extrêmement difficiles

Chaleur (45°C le jour), manque d’eau, absence de route tracée, le chemin à suivre est invisible. On pouvait se perdre à jamais dans le désert. C’est pourquoi on voyageait souvent de nuit, afin de bénéficier de la fraîcheur nocturne et de se guider à l’aide des étoiles.

Face à ces conditions de voyage plus que pénibles et dangereuses, on peut se demander pourquoi des marchands décidaient tout de même de partir et de risquer le tout pour le tout.

L’Empire du Mali possédait des ressources très intéressantes et très convoitées par les marchands d’Afrique du Nord : or, cuivre, ivoire, produits agricoles issus de la savane…. Et à l’inverse, il avait besoin de ce que le Maghreb avait à lui offrir : de riches tissus, des objets fabriqués par des artisans, des chevaux, du sel, des pierres précieuses, des livres, des dattes…

L’esclavage existait depuis l’Antiquité. Mais, au Moyen âge, les pays arabo-musulmans intensifièrent le commerce des esclaves, l’organisant en une véritable traite, un grand commerce international d’esclaves noirs qui furent acheminés et vendus de l’Atlantique à la mer Rouge durant près de 13 siècles en suivant fidèlement les mêmes routes, transsahariennes et maritimes.

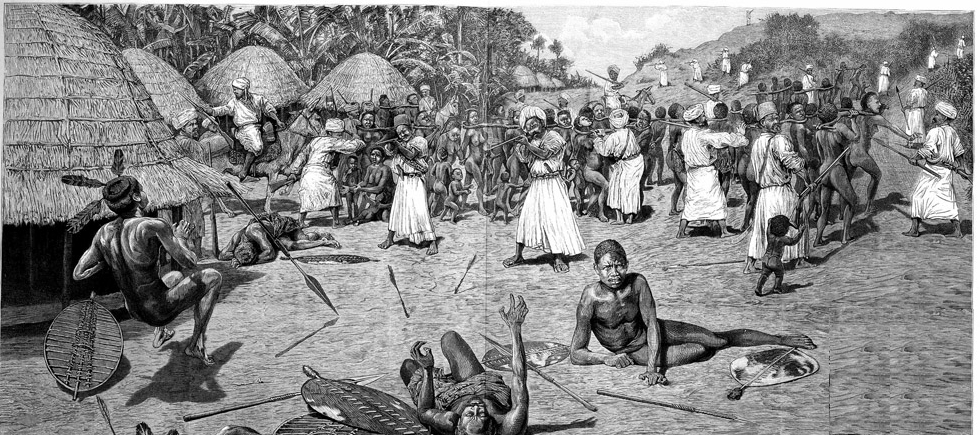

Les esclaves étaient des hommes libres d’Afrique subsaharienne qui étaient soient enlevés, soit faits prisonniers au cours de guerres africaines. La Charia interdisait de réduire en esclavage un musulman, mais tout infidèle pouvait être considéré comme un esclave potentiel. Les Noirs de l’Empire du Mali, animistes, furent ainsi très nombreux à être razziés pour être vendus sur les marchés des cités algériennes, marocaines, tunisiennes, égyptiennes, irakiennes et arabes.

|

| Doc. 2. Razzia d'esclaves dans un village africain |

Tout comme l’or, l’ivoire et les produits de l’artisanat, les esclaves étaient convoyés en caravanes de plusieurs centaines de prisonniers à travers le Sahara brûlant. Durant les deux mois et demi que durait la traversée, leurs taux de mortalité étaient particulièrement élevés (de 6 à 20 %). Ceux qui survivaient étaient vendus aux plus offrants sur des marchés spécialement réservés à ce type de transaction. On estime à 20 millions de personnes le nombre d’esclaves issus de l’Afrique de l’Ouest entre 650 et 1920 (l’Empire du Mali faisait partie de cette Afrique de l’Ouest au Moyen-Age).

• À quoi était employée cette main-d’œuvre déracinée ?

Certains des hommes réduits en esclavage étaient vendus directement dans l’Empire où ils devenaient domestiques, soldats, mineurs, cultivateurs et, parfois même, fonctionnaires de l’État.

Dans les oasis du Sahara, ils étaient employés à la culture des palmiers dattiers, à la récolte des dattes et à l’entretien des canaux d’irrigation. Dans les villes musulmanes, ils servaient le plus souvent de domestiques ou de soldats. Ils étaient également très nombreux à travailler dans des conditions terribles dans les mines de pierres précieuses, d’or ou de sel.

Ses successeurs furent tous des fidèles de la religion prêchée au 7e siècle par Mahomet. Certains d’entre eux firent édifier des mosquées et construire des écoles coraniques dans les villes de l’Empire. Ce fut le cas, par exemple, de Mansa Moussa à Tombouctou.

|

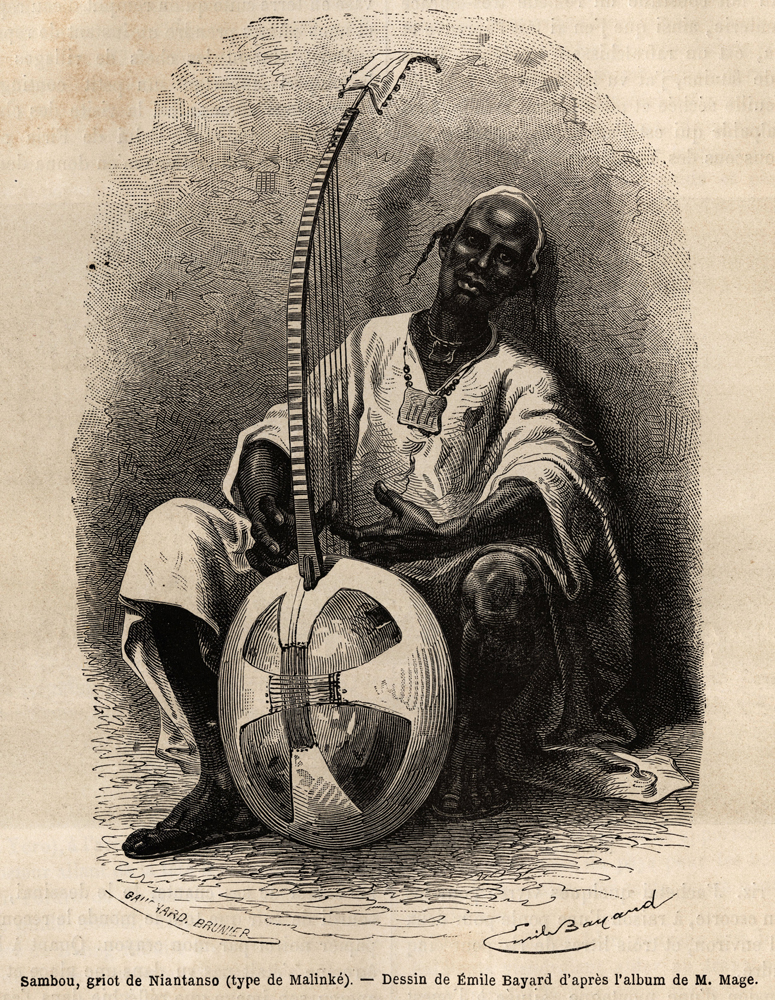

| Doc. 3. Un griot africain |

Lentement, par le biais des nombreux échanges avec les commerçants arabo-musulmans, le Mali se laissa pénétrer par la culture de l'islam. Cependant, parmi le peuple, la culture purement africaine ne disparut pas.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !