Les rois capétiens dans l'organisation féodale

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Comment ? Par quelles étapes et, surtout, pour quels résultats ?

|

| Doc. 1. Le roi Hugues Capet |

Tout en bas de cette pyramide, il y avait le peuple, qui, en échange de son travail et des impôts qu'il versait aux seigneurs, pouvaient attendre d'eux une protection. Au-dessus d'eux, les petits seigneurs passaient des contrats avec des seigneurs plus puissants qu'eux et ainsi de suite jusqu'en haut de la pyramide où le roi se trouvait seul.

Le contrat entre deux seigneurs mettait l'accent sur un lien d'échange, d'homme à homme et d'obligations réciproques, qui se mettait en place lors d'une cérémonie importante : l'hommage. Le contrat se constituait de cette manière :

- le moins puissant des deux seigneurs prêtait serment à l'autre, s'engageant à lui obéir et à lui être fidèle. Il devenait ainsi son vassal ;

- en échange, l'autre seigneur lui promettait protection et lui cédait une terre, appelée le fief. Il devenait ainsi le suzerain du vassal. Grâce aux impôts payés par le peuple vivant sur cette seigneurie, le vassal avait de quoi vivre et même parfois de quoi être riche.

En théorie, l'ensemble des seigneurs du royaume, devaient prêter serment au roi et devenir ses vassaux, c'est à dire lui être fidèle et lui obéir. Le roi, lui, n'était le vassal d'aucun homme.

Au moment de son élection, Hugues Capet n'était pas en mesure de s'en faire obéir. Ses successeurs non plus. Ils ne parvenaient absolument pas à imposer leur justice, leur administration et leurs impôts ailleurs que dans leur petit domaine royal qui s'étendait autour de Paris et d'Orléans. Et une grande partie de leurs vassaux ne lui obéissaient pas.

Pour asseoir leur autorité, les rois de France s'appuyaient fortement sur l'Église, puissante et influente. La cérémonie du sacre leur permettait d'affirmer haut et fort que leur pouvoir venait de Dieu et était donc supérieur à celui de quiconque. À une époque où chaque être humain était chrétien et croyant, le fait que les rois soient systématiquement sacrés (à Reims, en souvenir du sacre de Clovis) par un pape ou par un archevêque, était un véritable atout pour les Capétiens.

|

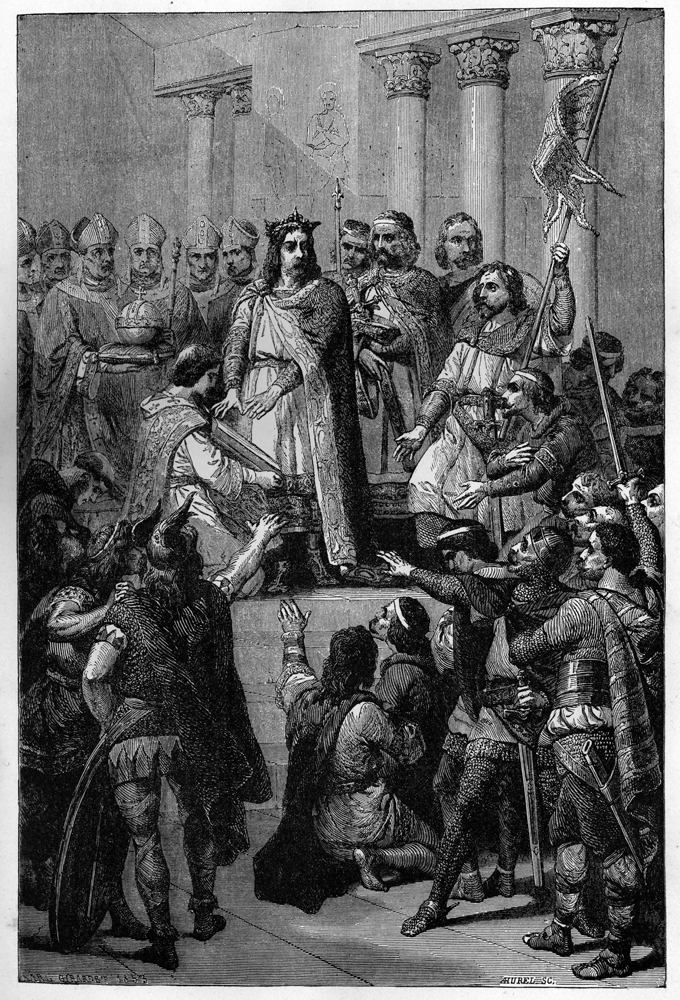

| Doc. 2. Le sacre d'Hugues Capet |

Le domaine royal

Peu à peu, certains rois agrandirent le domaine royal, augmentant ainsi le prestige et, surtout, leur richesse. En rachetant des terres, en se mariant avec de riches héritières et, surtout, en faisant la guerre aux seigneurs félons et insoumis, ces rois s'emparèrent de portions de territoires de plus en plus importantes, qui devenaient leur propriété et leur rapportaient de l'argent et des hommes (utiles en cas de conflit).

- le Conseil du roi, chargé de discuter avec lui des affaires politiques ;

- le Parlement, chargé de recevoir les appels en justice ;

- la Chambre des Comptes, chargée de s'occuper des finances royales.

Dans les provinces, à l'intérieur même du domaine royal, lui et Louis IX (Saint Louis, 1226-1270) organisèrent le domaine royal qui s'était considérablement agrandi afin qu'il soit plus facile à gérer. Ils nommèrent des baillis, chargés de rendre la justice en son nom et de le représenter. Ainsi, partout sur ses terres, des hommes étaient présents pour rappeler son autorité et la faire respecter. Ils firent de Paris leur capitale. Louis IX et ses successeurs parvinrent également à imposer leurs monnaies dans tout le royaume.

En 1337, l'Angleterre déclara la guerre à la France et à partir de là, le pouvoir royal ne cessa pas de s'affaiblir jusqu'à être en grand danger. En effet, certains grands seigneurs choisirent de soutenir le roi d'Angleterre, faisant la guerre à un roi de France de plus en plus fragilisé. Les Anglais et leurs alliés français prirent de nombreux territoires sur le sol français et même Orléans qui, dès l'origine, appartenait au domaine royal. En 1422, le roi Charles VII ne contrôlait plus qu'une minuscule portion de la terre française.

Mais grâce à Jeanne d'Arc, qui lui permit de reprendre Orléans, il reprit confiance et, après s'être fait sacrer à Reims (1429), il parvint petit à petit à reconquérir les territoires perdus. En 1453, la guerre de Cent Ans s'acheva et la France en sortie victorieuse.

• Retournement de situation :

Le fils de Charles VII, Louis XI était finalement assez puissant pour imposer à tous son autorité et même la renforcer. Il confisqua des fiefs aux grands seigneurs qui s'étaient opposés à son père ou se montraient insoumis. Il créa une armée de métier, financée par les caisses du Trésor royal, tenue de rester à son service en temps de paix comme en temps de guerre et enfin, il consolida les finances du royaume en instaurant des impôts permanents (ainsi, la Chambre des Comptes peut établir un budget fiable pour le royaume).

Le roi devint le plus puissant seigneur du royaume de France. Et le royaume s'achemina lentement mais sûrement vers un système monarchique dont le roi sera l'autorité suprême incontestée.

Cependant, à partir du 12e siècle, les rois capétiens surent trouver le moyen d'agrandir le domaine royal et de rappeler que, de par leur sacre, ils étaient les représentants de Dieu sur la terre et devaient donc être obéis. Seule, la terrible guerre de Cent Ans (14e - 15e siècle) qui opposa la France à l'Angleterre, parvint à remettre en péril le pouvoir des Capétiens. Mais grâce à l'intervention de Jeanne d'Arc, Charles VII put vaincre les Anglais et rétablir la puissance de sa dynastie qui demeura sur le trône jusqu'au 18e siècle.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !