L'Organisation des Nations Unies (ONU)

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Cette charte sert de socle à un nouveau texte, en 1942, la « Déclaration des Nations Unies » : les pays alliés, avec en particulier l'URSS et la Chine, s'engagent à rester unis dans l'effort de guerre, mais également à garantir la paix dès que l'Allemagne et le Japon auront été vaincus.

La construction du projet se poursuit avec une conférence organisée à Dumbarton Oaks, dans la banlieue de Washington, en octobre 1944. Elle réunit Anglais, Américains, Soviétiques et Chinois. Les grandes lignes du fonctionnement de la future organisation y sont fixées. La France, bien que battue, obtient l'assurance d'y jouer un rôle majeur.

Il faut ensuite attendre la fin du conflit pour que le projet aboutisse et pour que soit affirmée la volonté de garantir la paix internationale en favorisant le rôle de la diplomatie. Du mois d'avril au mois de juin 1945 se tient à San Francisco une dernière conférence où sont réunis les 51 pays. La Charte des Nations Unies est votée à l'unanimité. Elle institue la création d'une assemblée mondiale où tous les pays souverains seront représentés. L'Union Soviétique est un peu réticente envers un projet qui lui semble un peu trop favoriser le principe du libre-échange capitaliste. L'Afrique et une bonne partie de l'Asie, encore colonisées, ne sont pas invitées mais, au final, l'Organisation des Nations Unies naît dans un climat enthousiaste.

L'ONU se consacre également de plus en plus aux problèmes qui touchent aux enjeux du développement parmi lesquels le développement durable et la question de l'environnement, le secours aux populations (réfugiés politiques, catastrophes naturelles, santé), la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Dans cette perspective, l'ONU rédige et adopte en 1948 une Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH). C'est la veuve du président américain Roosevelt qui préside son comité de rédaction. Le texte final est rédigé par le Français René Cassin et adopté le 10 décembre 1948, avec les abstentions de 8 pays mais sans aucune contestation.

Pour l'aider dans ses travaux, l'Assemblée a créé un certain nombre de groupes d'experts, de commissions ou de conseils qui présentent leurs recommandations sous forme de projets, de résolutions qui sont ensuite examinées lors des réunions plénières.

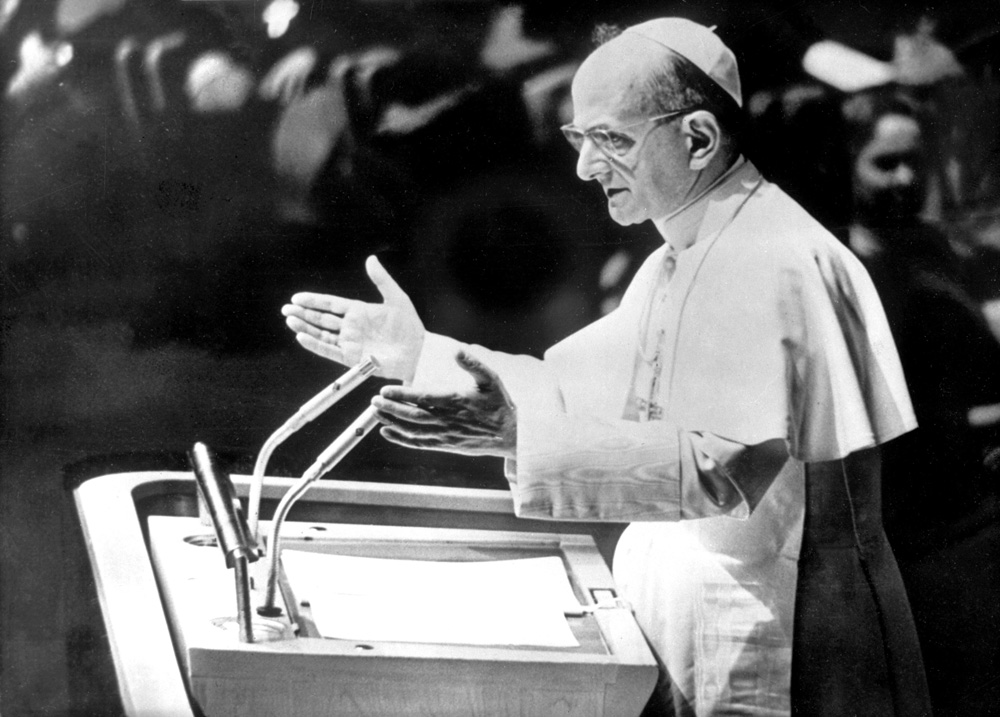

Cette Assemblée générale représente enfin une tribune où des hommes d'États, des figures emblématiques du monde politique, religieux ou de mouvements sociaux peuvent s'exprimer devant le monde entier.

|

| Doc. 1. Le pape Paul VI lors d'un discours à l'ONU |

Le véritable pouvoir de l'ONU est entre les mains du Conseil de Sécurité qui est l'organe exécutif de l'institution. Il est formé de 5 membres permanents : les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'URSS (la Russie depuis 1991), la Chine et la France. Il s'agit des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. La France, malgré la collaboration du régime de Vichy, est parvenue à s'imposer dans ce conseil grâce à la pression exercée par le Gouvernement provisoire de la République française du Général de Gaulle.

Ces membres permanents disposent du droit de veto qui peut bloquer toute décision du Conseil de Sécurité. À ces 5 membres permanents, il faut ajouter des membres élus pour 2 ans : ils sont 6 en 1945, 10 de nos jours. Ce Conseil décide des sanctions à appliquer contre ceux qui ne respectent pas les règles internationales fixées par la Charte. Ces sanctions vont de simples avertissements aux sanctions économiques tels que les embargos, jusqu'à l'utilisation de la force armée. Celle-ci nécessite l'accord des 5 membres permanents du Conseil.

Le dernier rouage de l'ONU est le Secrétaire Général élu pour 5 ans par l'Assemblée Générale et qui est rééligible. Il est toujours choisi parmi les pays qui ne sont pas de grandes puissances. Il ne dispose pas de pouvoir de décision, il est surtout chargé de veiller à l'application des mesures prises par l'organisation. Il incarne cependant l'ONU et il bénéficie d'une réelle influence auprès des gouvernements étrangers.

À ces trois institutions majeures, il convient d'ajouter un grand nombre d'institutions spécialisées qui sont chargées de missions précises : l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ou encore l'Unicef pour l'enfance, l'alphabétisation...

Le pouvoir judiciaire est lui incarné par une cour internationale de justice et une cour pénale internationale créées en 1998.

|

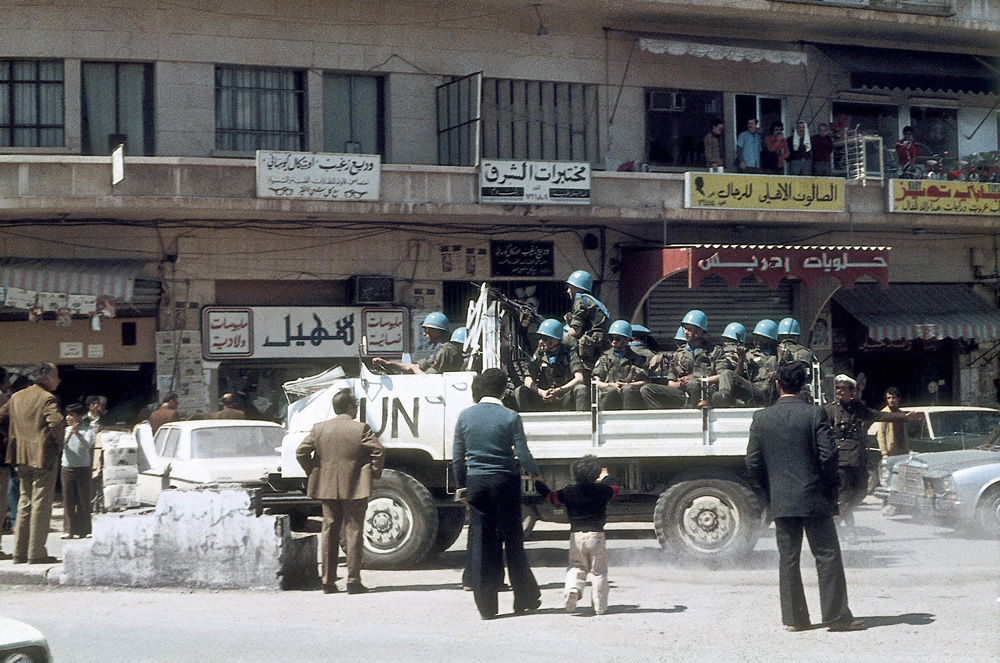

| Doc. 2. Un détachement de casques bleus durant la Guerre civile au Liban (1978) |

Le changement majeur par rapport à la SDN est le recours possible à l'emploi de la force armée, ce que l'on nomme à partir de 1956 et de la crise de Suez, les casques bleus. Pendant la Guerre froide, l'action militaire reste rare. Elle se produit à l'occasion de la guerre de Corée (1950-1953) : les États-Unis font reconnaître la Corée du Nord comme l'agresseur de la Corée du Sud et décident l'envoi de troupes sous l'égide des Nations Unies. Par la suite, l'ONU reste paralysée par le système bipolaire et l'affrontement idéologique entre les deux superpuissances. Le droit de veto, utilisé 245 fois durant cette période, ne permet pas de décider d'actions.

Depuis 1991 et la disparition de l'URSS, l'ONU se retrouve plus en capacité d'agir, notamment militairement pour prévenir et régler différents conflits. Dans le cadre d'un monde de plus en plus multipolaire, l'ONU représente un cadre idéal pour une gouvernance mondiale efficace même s'il demeure difficile de faire accepter son autorité quand les intérêts de grandes puissances sont en jeu.

Cependant, la fin de la Guerre froide place l'organisation dans une position plus centrale pour assurer une gouvernance mondiale.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !