L'exemple de Schneider et du Creusot- Première- Histoire

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Connaitre les étapes de la construction de l'empire des Schneider au Creusot.-

- Le Creusot connait un développement important après 1836, lorsque les frères Schneider reprennent la fonderie royale. Au XIXe siècle, la famille Schneider joue un rôle politique économique et social très important au Creusot.

- Le Creusot offre au XIXe siècle l'aspect d'une ville industrielle. La ville est à cette époque à la pointe de la technologie. C'est là que fut construite en 1838 la première locomotive à vapeur française.

Comme de nombreuses villes du nord de l'Angleterre ou de la Ruhr en Allemagne, Le Creusot est une des villes typiques de la révolution industrielle, qui connurent une croissance exceptionnellement rapide au cours du XIXe siècle.

La ville, située au cœur de la Bourgogne, était déjà industrialisée à la fin du XVIIIe siècle, mais avec la découverte de gisements importants de minerais de fer et surtout de charbon, le lieu devint particulièrement intéressant.

Au XIXe siècle, la ville est une véritable « ville-champignon » puisqu'elle passe en un siècle de moins de 3 000 habitants à plus de 20 000 habitants.

La dynastie Schneider apparaît dans la ville en 1836 lorsque Eugène (1805-1875) et son frère Adolphe (1802-1845), de riches entrepreneurs, deviennent acquéreurs de l'ancienne fonderie royale du Creusot. La ville devient alors un centre métallurgique particulièrement moderne.

À leur suite, Henri (1840-1898) le fils d'Eugène, puis Eugène (1868-1942) le fils d'Henri, jouèrent un important rôle sur le plan industriel et concernant la ville. On peut dire que la famille règne sur la ville et en devient représentante sur le plan politique (maire, député...).

En 1851, Eugène Schneider devient ministre de Napoléon III. En 1856, les habitants du Creusot font même une pétition pour que leur ville prenne le nom de Schneiderville : ce qui montre bien le poids de la famille sur la ville. Il faut dire que les Schneider sont à l'origine de la construction d'hôpitaux, d'écoles, etc. La ville possède d'ailleurs depuis un joli jardin à l'anglaise.

On parle ici de politique paternaliste : le patron de l'entreprise se veut, en quelque sorte, le « père » de ses ouvriers. Il tente entre autre de les éloigner de ce qu'il considère comme des problèmes. Il veut ainsi éviter la diffusion des idées socialistes, l'usage de la grève par une politique sociale active : les logements sont fournis aux ouvriers. On tente de les détourner de l'alcoolisme, par exemple, en valorisant le jardinage.

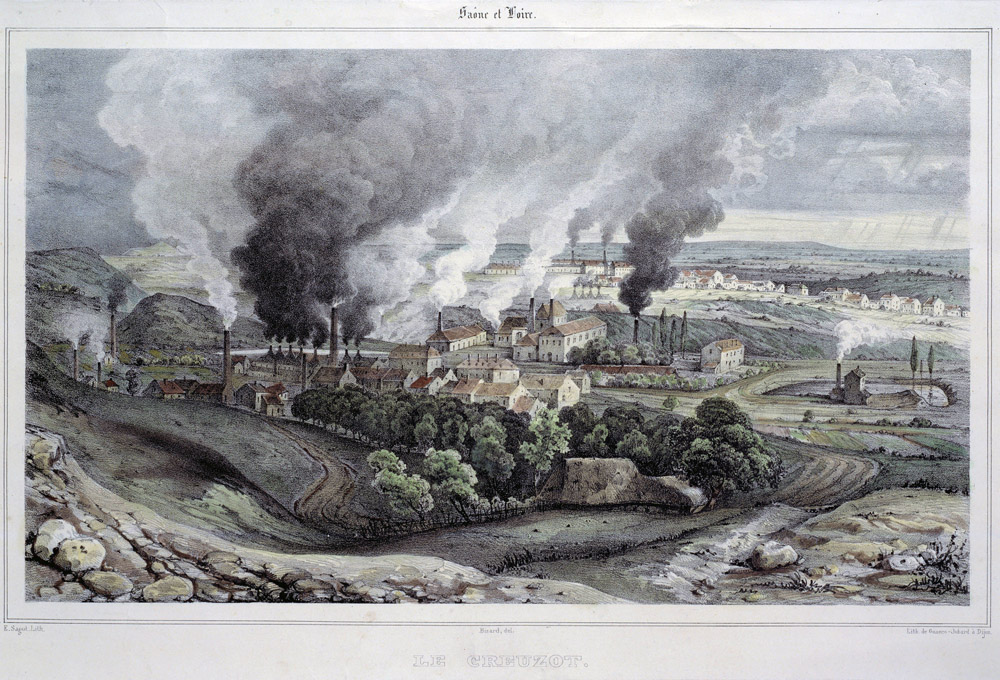

Le Creusot a un paysage particulièrement caractéristique de la révolution industrielle. Sur les gravures ou les dessins de cette époque, on peut voir une ville moyenne, raisonnablement étendue présentant un paysage industriel typique : nombreuses cheminées rejetant une fumée noire, usines nombreuses et facilement reconnaissables.

Vue sur la Fonderie et la

cristallerie du Creusot vers 1820-1830

Vue sur la Fonderie et la

cristallerie du Creusot vers 1820-1830

On reconnaît également le château de la Verrerie, qui fut alors la résidence de la famille Schneider (et qui est devenu depuis un musée consacré bien sûr à la révolution industrielle au Creusot).

Sous l'impulsion de la famille Schneider, Le Creusot fut au XIXe siècle un lieu d'innovation particulièrement important :

- la première locomotive à vapeur française y fut construite en 1838 ;

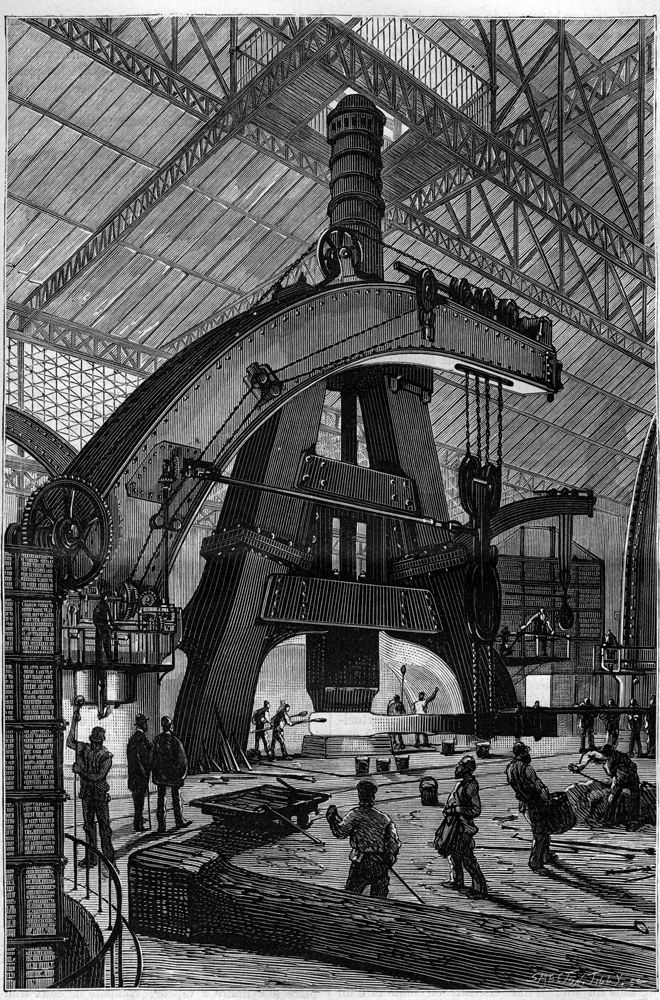

- le premier bateau à vapeur peu après, la production d'un marteau-pilon de 100 tonnes en 1876 (c'est alors le record du monde) ;

- la fabrication de la charpente en acier du superbe pont Alexandre III à la fin du XIXe siècle.

Le grand marteau-pilon

à vapeur du Creusot

Le grand marteau-pilon

à vapeur du Creusot

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !