La France et la naissance de l'Allemagne

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Comprendre comment l’unité territoriale et politique des États allemands s’effectue au détriment de la puissance de la France, pourtant actrice de l’unité italienne.

- L’unité des États allemands est un enjeu politique et national pour la Prusse et l’Autriche. Ces deux États ont des projets d'unité différents : la Prusse souhaite réaliser la Petite Allemagne ; tandis que l’Autriche, État multinational, défend le projet d’une Grande Allemagne.

- La Prusse s’impose cependant comme le moteur de la construction allemande en gagnant trois guerres contre des États voisins : le Danemark, l’Autriche puis la France.

- La défaite française a des conséquences politiques importantes : le Second Empire de Napoléon III s'effondre, le Deuxième Reich est proclamé au château de Versailles. La France, qui se retrouve amputée de l’Alsace et de la Moselle, cultive l’esprit de revanche.

- Mouvements nationaux

- Unité allemande

Depuis le congrès de Vienne (1815) les États allemands, au nombre de 39, sont réunis au sein de la Confédération germanique. Dominés par l’Autriche, ces États sont cependant souverains. La Prusse et l’Autriche sont les États les plus vastes et les plus peuplés. Mais l'Autriche est un État multinational tandis que la Prusse est peuplée uniquement d’Allemands.

Ainsi, deux projets d’unité s'opposent :

- le projet autrichien de Grande Allemagne ;

- le projet prussien de Petite Allemagne (projet pangermaniste).

L’Autriche, affaiblie par les révolutions

de 1848, manque de moyens pour contrer le projet

prussien.

Les États allemands du Sud de la

Confédération catholiques ne souhaitent

pas s’allier avec les Prussiens protestants. Ils

reçoivent le soutien de la France dans leur

volonté de rester indépendants.

Les États allemands se rassemblent au sein du Zollverein.

Le roi de Prusse prend en main la question du

nationalisme allemand et affirme ainsi sa

volonté de construire l’unité

allemande. Pour cela, Guillaume Ier,

roi de Prusse, s’entoure de Otto Von Bismarck.

Issu d’une famille de junker (grand

propriétaire terrien), protestant, Bismarck est

très conservateur et cultive la nostalgie du

Premier Reich.

D’abord député prussien, il est

nommé ambassadeur de Prusse en Autriche, puis en

Russie et en France. En 1862, il devient chancelier et

ministre des Affaires étrangères. Il

ambitionne de construire l'Allemagne autour de la

Prusse (Petite Allemagne) et qu’elle devienne une

nouvelle puissance continentale européenne par

la diplomatie et la guerre.

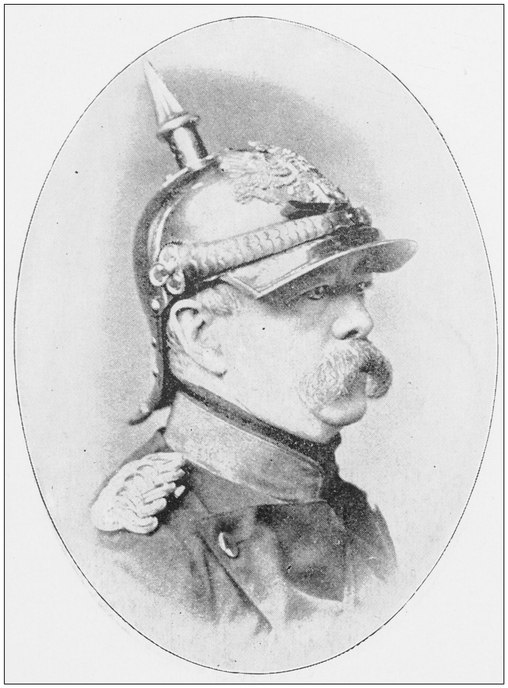

Otto Von Bismarck en uniforme

de cuirassier

Otto Von Bismarck en uniforme

de cuirassier

Bismarck, Discours du 30 septembre 1862.

La guerre permet d’abord à la Prusse d’annexer des territoires danois et de devenir l'État allemand le plus vaste. Son alliance avec l’Autriche contre le Danemark, en 1864, permet le rattachement du Schleswig et du Holstein.

Pour anéantir l’Autriche, Bismarck déclenche la guerre contre elle ; les armées prussiennes gagnent lors de la victoire de Sadowa en 1866.

Bismarck, Discours de 1864.

La défaite militaire écarte

l’Autriche définitivement de

l'unité allemande. La

Confédération germanique dissoute

(traité de Prague, 1866) est remplacée

par la Confédération des États du

Nord (traité de Berlin, 1866). Cette nouvelle

confédération, dirigée par la

Prusse, entre en vigueur en 1867.

22 des 39 États allemands (du Rhin à

la Russie) en sont membres ; elle compte

30 millions d'habitants. Le traité de

Berlin est complété par des

traités d'alliances défensive et

offensive conclus avec les États allemands du

Sud (Bade, Bavière, Hesse rhénane,

Wurtemberg).

La confédération se dote d’une constitution promulguée le 24 juin 1867 et rédigée par Bismarck. Deux institutions se partagent les pouvoirs :

- le Conseil fédéral (Bundesrat), qui représente les États membres ;

- le Reichstag (députés) élu par les citoyens au suffrage universel.

Les lois fédérales priment sur les lois nationales. Le roi de Prusse est le Président du conseil. Les représentants des États disposent du droit de vote, mais dans des proportions inégales ; la Prusse détient 17 voix sur 47 et dispose ainsi d’un droit de véto.

La Constitution prévoit le développement des voies ferrées dans toute la Confédération, dans l'intérêt de la défense du territoire et de l'amélioration des communications entre les États allemands.

Pour Bismarck, la guerre contre la France est nécessaire pour rallier au projet les États du Sud et achever l'unité des États allemands. La guerre est aussi le moyen de se venger de la destruction du Saint-Empire romain germanique par Napoléon Ier. Ce sentiment de revanche contre la France, commun à tous les Allemands, devient le ciment de leur unité.

C’est une crise diplomatique entre la Prusse et la France qui déclenche le conflit. En juillet 1870, Léopold Hohenzollern (membre de la famille de Guillaume Ier) se déclare candidat au trône d’Espagne. Suite aux vives critiques de la France qui entend préserver l’équilibre géopolitique de l’Europe et craint d’être encerclée entre la Prusse et l’Espagne, la candidature est retirée. Mais la France demande des garanties à Guillaume Ier. La réponse, une dépêche d’Ems du Roi, est falsifiée par Bismarck. Il y durcit le ton pour offenser la France et envoie la dépêche à la presse allemande et française.

Ainsi, Bismarck pousse la France à déclarer la guerre à la Prusse. L’ordre de mobilisation est lancé le 14 juillet 1870 en France et elle déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet de la même année.

La guerre, déclenchée par la France, est

une humiliation militaire, politique et territoriale

pour elle.

Les armées françaises, victorieuses en

Europe jusque-là, connaissent rapidement des

défaites : l'État major ne dispose

pas de cartes locales et la stratégie militaire

adoptée est défensive. De plus,

Napoléon III, qui dirige

l’armée, est affaibli par la maladie et

sans alliés.

Les armées sont numériquement inégales : 500 000 soldats allemands contre 250 000 soldats français. Les Prussiens, bien formés, disposent de canons à longue portée. Napoléon III capitule à Sedan le 2 septembre 1870. Il se rend à Guillaume Ier et signe la capitulation. 83 000 soldats sont faits prisonniers. Napoléon III est enfermé au château de Wilhelmshöhe, en Westphalie.

La reddition de

Napoléon III du 2 septembre 1870

La reddition de

Napoléon III du 2 septembre 1870

La capitulation met fin au Second Empire. Le

4 septembre 1870, les députés

proclament la IIIe République

sur les marches du Palais Bourbon (Assemblée) et

à l’Hôtel de Ville de Paris.

Un gouvernement de défense nationale est mis en

place. Léon Gambetta rassemble une nouvelle

armée pour enrayer l’avance allemande vers

Paris sans succès. La ville est

assiégée du 19 septembre 1870

au 28 janvier 1871.

Privés de nourriture, les Parisiens

résistent ; les pigeons voyageurs et les

déplacements en ballons permettent de maintenir

le contact avec le reste du territoire. Devant cette

situation, Adolphe Thiers décide de

négocier avec les Allemands à Versailles

en janvier 1871.

Bismarck exige la capitulation de Paris et obtient des indemnités financières, une quantité de minerai de fer, l’annexion du Nord-Est de la Moselle et l’Alsace protestante (au nom du principe des nationalités, l’Alsace étant de langue allemande). Ces négociations aboutissent à la signature de l’armistice le 28 janvier 1871.

Le 18 janvier 1871, Bismarck proclame l’Empire allemand (Deuxième Reich) à Versailles dans la galerie des Glaces. C’est le triomphe de Bismarck. Au cours de la cérémonie religieuse, le roi de Prusse est proclamé empereur du Reich (Kaiser). Les États allemands du Sud rejoignent le Reich.

Proclamation de l'Empire

allemand en 1871

Proclamation de l'Empire

allemand en 1871

Les troupes allemandes occupent le territoire aux frais de la France jusqu’à l’approbation du traité par l’Assemblée. Le 1er mars, les troupes allemandes défilent sur les Champs Elysées tandis que les députés alsaciens et mosellans protestent à l’Assemblée qui siège à Bordeaux à cause du conflit. Ils souhaitent rester français au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le traité de paix, traité de Francfort, est signé le 10 mai 1871.

Le nouvel empire allemand constitue un État-Nation puissant en Europe. Sa constitution reprend celle de 1867. Bismarck est le premier chancelier du Reich allemand. La victoire de Sedan est célébrée le 2 septembre en Allemagne (Sedantag).

L'unité des États allemands s’est réalisée par l‘action des hommes politiques, la diplomatie et la guerre. Cependant, l’annexion de l’Alsace Moselle par l’Empire allemand contribue à exacerber le sentiment national et porte les germes des guerres mondiales futures.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !