Elaboration, évolution et protection des matériaux

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

→ Le fer est présent dans l’écorce terrestre sous forme de minerai de fer comme l’hématite

Dans un convertisseur, par injection de dioxygène sur la fonte en fusion, à 1600 °C, une part du carbone est consommée. Pour un taux compris entre 0,02 % et 2 % en masse, il s’agit d’aciers (alliages fer/carbone). Par rapport au fer pur, l'acier a une dureté largement accrue. Il est très utilisé dans diverses applications : bâtiments, véhicules, ...

→ L’aluminium se trouve surtout dans une roche du nom de bauxite. Cette dernière est riche en alumine

→ Le cuivre existe quelquefois à l’état natif, mais est le plus souvent dans la chalcopyrite

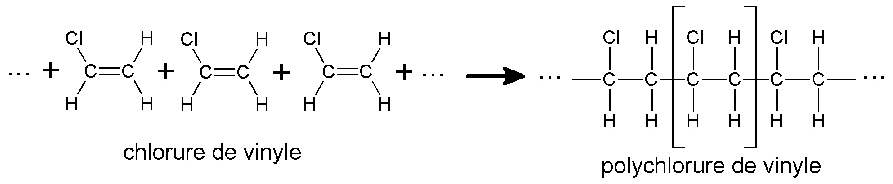

• Le polychlorure de vinyle, ou PVC, est utilisé pour des tuyaux de canalisations, des câbles électriques, des encadrements de fenêtres …Il est produit selon la réaction de polymérisation :

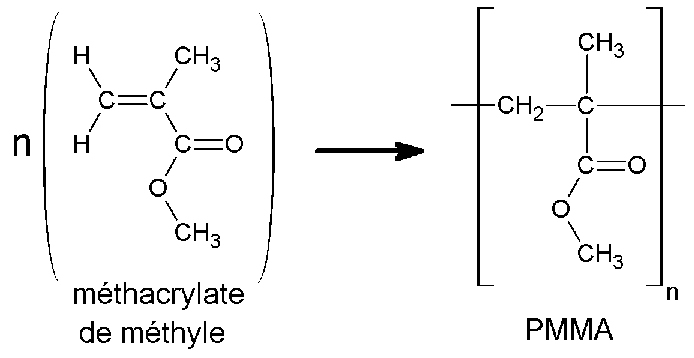

• Le polyméthacrylate de méthyle, ou en anglais Polymethyl Methacrylate (PMMA) est plus connu sous son nom commercial de Plexiglas. C’est un matériau transparent utilisé en optique (fibres optiques, …). Son indice optique est proche de 1,5 et il transparent aux UV. Il s’obtient par polymérisation du méthacrylate de méthyle :

En général, la confection de matières plastiques fait intervenir de nombreuses réactions chimiques, notamment à partir de molécules organiques issues du pétrole/gaz naturel.

Les matières plastiques sont sensibles aux agressions extérieures, de type thermiques (chaleur, rayons du Soleil), chimiques (acides, …), mécaniques. Quelquefois, afin de leur apporter une protection chimique, certaines espèces chimiques sont rajoutées aux matières plastiques lors de leur fabrication, comme le bisphénol A (en tant qu’antioxydant). Mais, il a été découvert que cette molécule présente une certaine toxicité.

Pour le fer et l’acier, l’oxydation (la « rouille ») est la principale menace. Elle se forme préférentiellement en milieu humide, selon la réaction

Pour protéger le fer et l’acier, différentes solutions :

→ Aciers inoxydables. En incluant du chrome à la structure de l’alliage, l’acier obtenu a un meilleur comportement vis-à-vis de la corrosion. A la surface du matériau, le chrome s’oxyde avec le dioxygène de l’air selon la réaction

→ Traitement superficiel. Cette solution consiste à protéger la surface du matériau :

• L’application d’une couche de peinture forme une barrière étanche qui protège l’acier du milieu extérieur. Cependant, quand la peinture s’use et s'écaille, sous l’effet des agressions extérieures, l’acier exposé rouille. Si rien n’est fait, l’oxydation progressera, même si la zone exposée est petite.

• Dépôt d’une fine couche métallique : chrome, nickel, étain… Ces métaux, en s’oxydant, forment des oxydes étanches, qui protègent l’acier recouvert. Souvent, cette opération vise une amélioration esthétique (chromage de pièces de motocyclettes, nickelage des vis et boulons) ou mécanique (meilleurs frottements avec d’autres pièces). Le « fer-blanc » des boîtes de conserve est un acier recouvert d’étain.

• L’acier galvanisé est un acier recouvert d’une couche de zinc. Comme pour les métaux cités ci-dessus, cela peut être effectué par électrolyse. Les avantages du zinc sont qu’il s’oxyde lentement et qu’il va s’oxyder à la place du fer. En conséquence, une éraflure dans de l’acier galvanisé ne provoque pas la rouille de l’acier. L’oxyde de zinc « colmate » l’éraflure : le matériau s’ « auto-répare » dans une certaine mesure.

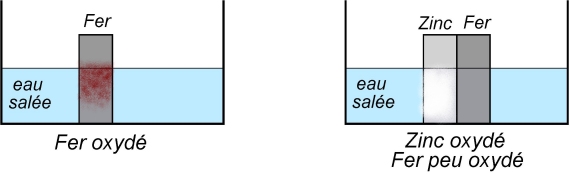

→ Protection cathodique. L’expérience ci-après illustre la propriété évoquée plus haut : quand du zinc est en contact avec du fer/acier, le zinc s’oxyde en premier, protégeant alors le fer. Pour des pièces d’acier en contact fréquent avec l’eau, il n’est ainsi pas nécessaire de traiter leur surface. Dans des bateaux en acier, des morceaux de zinc sont fixés à la partie immergée de la coque pour limiter la rouille de celle-ci. On parle de protection cathodique.

Remarque : Si l’oxydation du fer est un fléau, elle est par contre recherchée pour des métaux comme l’aluminium. En effet, l’oxyde d’aluminium forme une couche superficielle compacte, solide et étanche, et protège l’aluminium non oxydé. La couche oxydée peut même être épaissie afin d’optimiser cette protection, lors d’une anodisation de l’aluminium.

Le recyclage consiste à récupérer et réutiliser les matériaux composant des produits de consommation jetés en tant que déchets.

→ Un objectif est de limiter les rejets de déchets dans la Nature. Les sacs plastiques font des ravages sur certains animaux, notamment marins. Certains plastiques demandent parfois près d’un siècle pour se décomposer. D’autres déchets, comme des métaux, sont sources de pollution chimique (mercure).

→ Les ressources minières et pétrolifères sont en voir d'épuisement. L’extraction de matières premières est amenée à devenir de plus en plus onéreuse, même en améliorant les techniques d’extraction. D’autre part, bon nombre d’activités d’extraction et/ou de traitement du matériau sont polluantes (sables bitumineux).

→ L’extraction et la transformation de matières premières est gourmande en énergie. Par exemple, le verre est fabriqué à partir de sable (abondant !), mais requiert des températures élevées (1500 °C). La fabrication du papier demande du bois, mais aussi de l’eau, des produits chimiques (blanchissement) et de l’énergie. Le recyclage court-circuite une part des processus de fabrication : le recyclage permet d'économiser de l'énergie.

Comment ?

Après un tri sélectif des déchets, les divers matériaux sont traités différemment selon leur nature. Certains peuvent être totalement régénérés, et ainsi retrouver intégralement leurs propriétés, et peuvent de fait être recyclés quasi-indéfiniment. C’est le cas pour le verre.

→ Les métaux peuvent être refondus. Pour les aciers, les ferrailles sont fondues dans des fours, et sont mélangées à l’acier produit par la méthode traditionnelle (haut fourneau, convertisseur). L’aluminium est aussi totalement recyclable : économie conséquence en bauxite et énergie.

→ Pour les matières plastiques, deux groupes :

• Les thermoplastiques se ramollissent, puis fondent si on les chauffe. Ils sont potentiellement recyclables. Le polyméthacrylate de méthyle peut être dépolymérisé, ce qui permet de l’extraire, puis de le polymériser à nouveau, afin de reformer le matériau. Cela en fait une matière plastique parfaitement recyclable. Le PVC ne peut pas être dépolymérisé, mais des programmes récents ont proposé des solutions pour le recycler efficacement.

• Les thermodurcissables ont été mis en forme une première fois, ne peuvent pas fondre, et ne sont pas dépolymérisables. Exemple : les polyuréthanes (roues de patins à roulettes, pare-chocs, ...). Leur recyclage est difficile. Dans la pratique, ils sont broyés et mélangés à d’autres matériaux. Mais, ils ne pourront plus servir dans le cadre de leur première utilisation.

→ Valorisation énergétique. Malheureusement, tous les produits de consommation ne sont pas recyclables à 100 %, d’un point de vue technologique (on ne sait pas faire) ou économique (recyclage plus cher que la matière première). Les déchets sont alors incinérés, ce qui permet de récupérer de l’énergie sous forme de chaleur, mais libère aussi du

Le fer et les aciers sont soumis à l’air libre à l’oxydation, qui les détruit peu à peu. Il est nécessaire de les protéger, afin d’allonger leur durée de vie : aciers inoxydables, dépôt d’une couche de peinture ou d’autres métaux, aciers galvanisés, protection cathodique.

Le recyclage des produits de consommation usés permet d’économiser les ressources naturelles, souvent en voie d’épuisement, et de réduire la pollution émise. Les métaux, le verre, le papier, certaines matières plastiques sont recyclables. D’autres sont plus délicats à traiter, et sont quelquefois brulés dans des incinérateurs (valorisation énergétique).

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !