Ondes lumineuses : mono/polychromatiques

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

• Expliquer le phénomène de dispersion de la lumière, utilisé par un prisme optique pour décomposer la lumière.

• Caractériser alors une lumière polychromatique et monochromatique.

Dans l'air, la célérité de la lumière est proche de c. Par contre, dans un milieu matériel transparent, comme le verre ou l'eau, la célérité v de la lumière est plus faible que dans le vide. Elle est donnée par l'indice optique de réfraction n (sans dimension) du milieu de propagation, car nous avons

Les UV à courtes longueurs d’onde émis par le Soleil, nocifs pour l’Homme ou pour la vie en général, sont absorbés par la couche d’ozone dans la haute atmosphère.

→ D’autres domaines existent et sont utilisés dans la vie courante (domaine hertzien, rayons X).

Illustration animée : Le spectre électromagnétique.

Longueurs d'onde et fréquences correspondantes de différents domaines.

(Cliquer puis faire glisser la règle pour savoir à quoi correspondent les longueurs d'ondes situées au-delà du visible.)

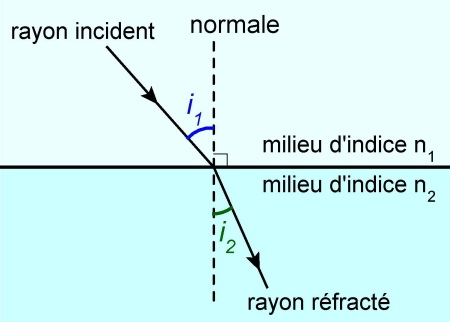

→ Considérons deux milieux 1 et 2, d’indices de réfraction n1 et n2, séparés par une surface (nommée dioptre en optique) que nous considérerons comme plane. On définit la normale à cette surface par une droite qui lui est perpendiculaire.

→ Puisque l'indice n est relié à la célérité de la radiation lumineuse dans le milieu, et comme les radiations lumineuses n'ont pas la même célérité dans un milieu dispersif, alors chaque radiation lumineuse a son propre indice de réfraction dans un tel milieu.

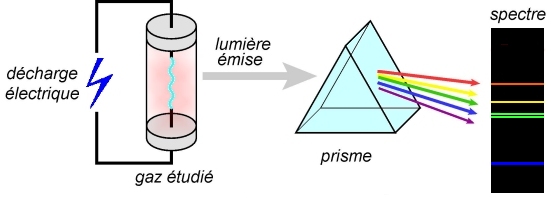

Un prisme est composé d'un milieu dispersif, comme du verre flint. L'idée est d'envoyer les radiations lumineuses selon un angle d'incidence donné, non nul par rapport à la normale, afin de provoquer une première réfraction sur l'interface air/verre (en entrée du prisme), puis une autre sur l'interface verre/air (en sortie du prisme).

Dans cette configuration, chaque radiation aura un angle de réfraction différent des autres, et sera donc déviée différemment. Cela permet ainsi de décomposer la lumière en fonction de la fréquence/longueur d'onde des radiations qui la composent.

On obtient alors un spectre continue s'étalant du violet (λ = 400 nm) au rouge (λ = 800 nm). La lumière blanche, émise par le Soleil ou une lampe, est donc composée de plusieurs longueurs d'onde (ici, une infinité). En conséquence, on dit que la lumière blanche est polychromatique.

Remarques :

→ Le spectre solaire comporte des raies d’absorption, nommées raies de Fraunhofer (cf programme de 1ère S).

→ Comme vu en 1ère S, on peut obtenir de la lumière blanche avec trois couleurs (ou même trois longueurs d’onde) différentes : du rouge, du vert et du bleu (synthèse trichromatique additive). Une lumière blanche artificielle n’a donc pas forcément un spectre continu comme celui que nous venons de trouver, mais il est forcément polychromatique.

→ Le prisme n’est pas le seul outil d’optique permettant d’établir un spectre. Un réseau de diffraction peut également décomposer la lumière, comme la surface d’un CD (cf cours sur la diffraction).

C’est par exemple le cas avec une lampe à vapeur de mercure. Le schéma suivant donne une vision du montage qui nous permettrait d’établir ce spectre.

Dans l'expérience du prisme, lorsqu’on remplace la source de lumière blanche par un laser, le prisme dévie le faisceau du laser mais ne la décompose pas : on a une seule raie brillante.

Le laser génère une lumière monochromatique qui est constituée d'une radiation unique. Cette radiation est caractérisée par sa fréquence ou sa longueur d'onde.

Ainsi, la lumière du laser utilisée pour notre expérience est caractérisée par une radiation de longueur d'onde λ = 720.10–9 m = 720 nm (rouge).

Pour établir le spectre d’une lumière, on peut faire appel à un prisme. Via le phénomène de dispersion de la lumière, on décompose ainsi la lumière pour obtenir les différentes radiations qui la composent.

Une lumière monochromatique ne contient qu’une seule radiation de fréquence bien définie.

Une lumière polychromatique est constituée plusieurs fréquences. Il peut s’agir de quelques fréquences (spectres de raies), ou d’une infinité (spectre continu).

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !