Comment concilier croissance et bien-être ? - Economie

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Définir la croissance.

- Distinguer croissance et développement.

- Connaître le développement durable.

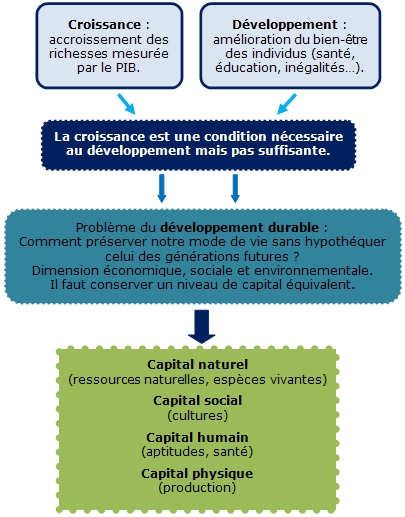

- La croissance économique est une condition nécessaire au développement, du fait de l’accroissement des richesses produites, mais elle n’est pas suffisante.

- Le bien-être ne se mesure pas qu’en termes matériels.

- De plus, la croissance actuelle n’est pas compatible avec le développement durable et nous devons préserver le stock de capital disponible pour les générations futures.

Notre société a trop souvent confondu l’augmentation des richesses et le bien-être mais celui-ci n’est pas uniquement matériel.

Le PIB est avant tout un indicateur quantitatif

et non pas qualitatif comme pour le

développement.

Le développement d’un pays se

rapproche mieux de la notion de bien-être

pour les individus. Il mesure la qualité de vie

par des indicateurs plus sociaux que la seule richesse

matérielle. L’Indicateur de

Développement Humain (IDH) prend par exemple en

compte la santé (espérance de vie) ou

l’éducation (nombre d’années

d’études).

D’autres indicateurs tentent avec plus ou moins de succès de mesurer le bien-être comme l’indicateur de pauvreté humaine, l’indice de santé sociale (aux États-Unis) ou le bonheur national brut (au Bhoutan).

La croissance économique est une condition nécessaire au développement mais pas toujours suffisante.

En effet, les richesses matérielles sont utiles

au bien-être car elles permettent

d’augmenter les dépenses publiques et

privées pour améliorer les

conditions de vie : dépenses en

infrastructures (hôpitaux,

écoles…), redistribution des richesses

pour limiter les inégalités et la

pauvreté, création d’emplois, etc.

Les pays les plus riches sont souvent aussi les plus

développés.

Mais cette condition de richesse est parfois

insuffisante, pour diverses raisons :

- certains pays redistribuent mal leurs richesses et créent des inégalités et de la pauvreté (pays du Golfe arabique, le Brésil…) ;

- les richesses peuvent être utilisées à des fins qui n’améliorent pas le bien-être (production d’armes en vue de faire la guerre aux pays voisins) ;

- au-delà d’un certain niveau de satisfaction des besoins, le mécontentement des citoyens reste identique même si les revenus augmentent (c’est le thème de la frustration relative, aussi connue sous le nom de paradoxe d’Easterlin).

Dans certains cas, la croissance peut aussi avoir des effets néfastes sur le bien-être du fait des externalités négatives (pollution) et de l’épuisement des ressources naturelles qu’elle engendre. Cette croissance peut-elle durer sans mettre en péril les générations futures ?

Le développement durable prévoit

que les modes de vie actuels ne doivent pas mettre en

danger le bien-être des générations

futures. Dans ce cas, la croissance sera

soutenable à long terme.

Le développement durable comprend 3

dimensions différentes :

- économique : il faut optimiser la croissance économique actuelle sans hypothéquer celle des générations futures (par un trop fort endettement par exemple) ;

- sociale : il faut lutter contre la pauvreté et l’exclusion, favoriser la mobilité sociale… ;

- environnementale : préserver les ressources naturelles, diminuer la pollution, etc. C’est cette composante du développement durable qui est devenue la plus populaire.

Le développement durable est devenu un enjeu politique et commercial du fait de la prise de conscience de nombreux individus. Mais il est difficile de concilier des objectifs de croissance basés sur une consommation de masse et la préservation de l’environnement. Les négociations internationales entamées depuis plus de 20 ans nous apprennent que même si les objectifs sont souvent clairs, leur mise en œuvre collective est particulièrement difficile.

Pour les économistes, la croissance est soutenable si on peut préserver le stock global de capital.

Ce stock comprend le capital :

- physique : il correspond au facteur de production, c'est-à-dire notamment les biens et services produits par l’homme ;

- humain : niveau d’éducation et de qualification des individus. Il comprend donc les différentes aptitudes humaines mais aussi le niveau de santé… ;

- naturel : ce sont les différentes ressources terrestres comme les matières premières mais aussi les paysages, les espèces animales, végétales… ;

- social : normes, valeurs, coutumes, traditions, langues… Qui permettent aux individus d’entrer en relation les uns avec les autres.

Les économistes s’interrogent alors

désormais sur la manière de conserver le

stock de capital naturel tout en maintenant une

certaine croissance économique. Il faut

optimiser les prélèvements

naturels (par exemple, remplacer les arbres

coupés, faire des forages pétroliers de

grande profondeur en mer…), limiter les

externalités en en faisant porter le coût

sur la collectivité ou le

responsable…

L’État a un rôle essentiel à

jouer dans cette préservation du capital

naturel (capital institutionnel).

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !