Chômage keynésien et équilibre de sous-emploi - Economie

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Apprendre les principes théoriques sur le chômage et le sous-emploi.

- Connaître les politiques de relance.

- Pour Keynes, la raison principale du chômage est une demande trop faible.

- Il faut donc maintenir des salaires permettant aux ménages de consommer ou alors l’État doit mettre en place des politiques efficaces de redistribution.

- Il existe une théorie du déséquilibre : une synthèse entre la théorie des néo-classiques et celle des keynésiens.

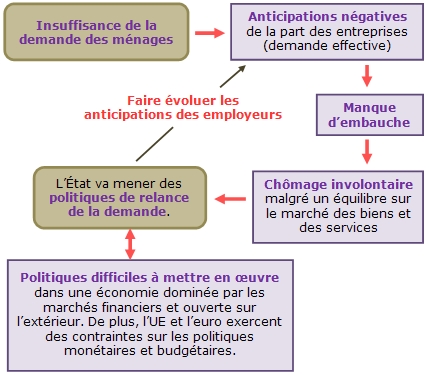

- Il peut exister un chômage involontaire dû à des mauvaises anticipations des employeurs et l’État doit donc mener des politiques de relance de la demande.

- Les politiques de relance peuvent être monétaires ou budgétaires.

- Mais ces politiques connaissent de fortes contraintes de nos jours et sont beaucoup critiquées par les néo-classiques.

Pour les keynésiens, le chômage ne peut pas être volontaire comme chez les libéraux et l’État doit intervenir pour réguler l’économie.

John Maynard Keynes (1883-1946) est opposé au modèle néo-classique, notamment à propos du marché du travail. Pour lui, ce marché n’existe pas car :

- les ménages n’ajustent pas leur offre de travail en fonction du salaire « réel » ;

- les salaires sont rigides à la baisse du fait de l’intervention des syndicats par exemple ;

- les ménages n’ont pas vraiment le choix entre travailler ou non si les salaires leurs semblent trop faibles.

De ce fait, Keynes en tire comme conclusions que le

marché n’a pas la capacité de

s’autoréguler et que le concept de

chômage « volontaire » ne peut

être pertinent. Il a une vision

macroéconomique : si les salaires

baissent dans l’ensemble des entreprises, la

paupérisation des salariés va les

conduire à moins consommer, ce qui entrainera

une baisse de la production et du chômage,

contrairement au raisonnement classique.

Pour Keynes, la cause du chômage n’est pas

à chercher dans le coût du travail mais

dans une insuffisance de la demande

globale. Les entreprises n’embauchent pas des

travailleurs en fonction du salaire réel mais de

leurs prévisions sur leurs ventes futures, ils

font donc des anticipations que Keynes nomme

« demande effective ». Le niveau

d’embauche va permettre de distribuer des

salaires qui serviront à la consommation et donc

à écouler la production

réalisée.

On peut donc avoir un équilibre sur le

marché du travail et sur celui des biens et des

services comme chez les néo-classiques mais rien

ne dit que cet équilibre assure le plein-emploi.

En effet, les employeurs ont pu se tromper en

sous-estimant la demande future, ainsi leur recrutement

aura été plus faible, créant donc

des chômeurs involontaires. Keynes appelle

cette situation un « équilibre de

sous-emploi ».

Le marché étant incapable de prendre en

compte cette situation, les pouvoirs publics devront

mener une politique volontariste de réduction de

ce chômage par une relance de la demande. Ainsi,

l’intervention de l’État est

nécessaire chez les keynésiens

contrairement aux néo-classiques où cela

perturbe le bon fonctionnement du marché.

Cette théorie reprise en France par E. Malinvaud tente une synthèse entre les théories keynésiennes et néo-classiques. Elle part du principe qu’à court terme les prix sont fixes et que l’on peut alors voir apparaître des déséquilibres sur les marchés. Lorsqu’on constate du chômage sur le marché du travail (l’offre est supérieure à la demande de travail), les deux principales situations observées sont :

- une demande supérieure à l’offre sur les marchés des biens et des services : on parle alors de chômage classique car cela montre un problème au niveau de l’offre. Les entreprises ne produisent pas assez par manque de rentabilité et de compétitivité, notamment à cause d’un coût du travail trop élevé. Il faut alors ici adapter les solutions néo-classiques qui préconisent une baisse du coût du travail (baisse des cotisations sociales, des salaires, flexibilisation, etc.) ;

- une offre supérieure à la demande de biens et de services : on est alors en présence de chômage keynésien. Les ménages ne consomment pas assez, ce qui crée un problème de demande. Il faut alors augmenter le pouvoir d’achat des ménages, mener des politiques de relance de la demande, etc.

Il faut donc adapter les politiques de lutte contre

le chômage en fonction du type

concerné. La difficulté vient

évidemment de la détermination du type de

chômage au bon moment, une erreur

d’appréciation ne fera qu’aggraver

la situation de l’emploi. De plus, tous les

secteurs ou branches d’activité ne sont

pas forcément dans la même situation.

Les politiques de relance ont donc pour but d’accroître la demande pour que les entreprises retrouvent la confiance et se remettent à investir et embaucher. Cela peut se faire par deux moyens privilégiés :

- la politique monétaire : une baisse des taux d’intérêts va permettre aux ménages de consommer à crédit et aux entreprises de financer plus facilement leurs investissements. Une politique de change peut être complémentaire, une dépréciation de la monnaie nationale va permettre de faciliter les exportations ;

- la politique budgétaire : l’État peut dépenser plus d’argent dans l’économie par une politique de grands travaux (New Deal de 1933) ou par une augmentation des salaires dans la fonction publique (en France en 1981). Cela permet de créer des revenus pour un grand nombre d’agents économiques par le phénomène du multiplicateur d’investissement (l’investissement initial de l’État va créer des revenus qui seront à leur tour consommés et qui serviront de revenus à d’autres agents économiques et ainsi de suite). L’État peut aussi s’appuyer sur une augmentation des revenus de transferts vers les plus démunis qui sont ceux qui, en proportion de leurs revenus, consomment le plus.

Ces politiques de relance ont été largement utilisées pendant la période des Trente glorieuses et ont été en partie à l’origine de cette croissance économique durable.

Ces politiques sont critiquées par les néo-classiques car :

- l’assistance aux plus démunis les décourage de faire des efforts ;

- les dépenses de l’État en matière budgétaire vont l’endetter et rendre toute l’économie dépendante de son action. En effet, l’endettement de l’État va retirer une partie de la monnaie disponible dans l’économie et faire augmenter les taux d’intérêts. Cette augmentation va dissuader les entreprises d’investir et donc l’État devra renouveler sa politique de relance. L’investissement public va alors remplacer petit à petit l’investissement privé (effet d’éviction) ;

- les ressources de l’État doivent être plus importantes, ce qui fait augmenter les prélèvements obligatoires pour les ménages et les entreprises.

Ces politiques sont de plus difficiles à mettre

en œuvre aujourd’hui car

l’appartenance à l’UE oblige les

États à diminuer leur endettement et

limiter leur déficit public. De plus, la

politique monétaire des pays de la zone euro a

été confiée à la BCE

qui décide du niveau des taux

d’intérêts de manière

indépendante. Ceux-ci ont tendance à

être plus élevés pour attirer les

investisseurs, dans une économie de

marchés financiers les investissements

doivent être financés par une

épargne préalable.

Enfin, une augmentation des revenus dans une

économie ouverte peut ne pas profiter à

l’économie nationale car les consommateurs

peuvent très bien consommer des produits

étrangers et donc faire augmenter les

importations (contrainte extérieure).

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !