Les politiques conjoncturelles au sein de l'Union Européenne

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Connaître les politiques conjoncturelles au sein de l'Union Européenne.

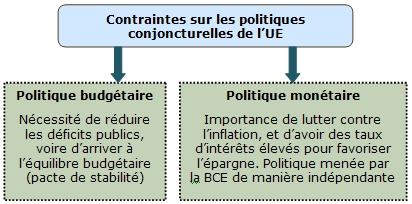

- Les politiques conjoncturelles (qu’elles soient monétaires ou budgétaires) sont largement définies au niveau européen pour les pays qui ont adopté l’euro.

- La politique budgétaire consiste à utiliser le budget de l'État pour agir sur la conjoncture, en réduisant le déficit public.

- La politique monétaire consiste à modifier le taux d’intérêt (par l’intermédiaire de la Banque centrale) pour faire varier la masse monétaire disponible et accélérer (ou freiner) la croissance économique.

- Ces politiques doivent être menées conjointement pour des économies qui ont réussi leur convergence. Cela implique donc une perte d’autonomie pour les États membres, qui se voient imposer des règles d’influence libérale en matière de réduction des déficits budgétaires et de taux d’intérêts.

- Ces politiques se sont renforcées depuis la crise de la dette débutée en 2009.

L’union économique mais aussi monétaire nécessite une plus grande coordination des politiques économiques nationales des pays de la zone euro, au détriment de leur autonomie.

Pour les économistes keynésiens, un déficit budgétaire est nécessaire en période de ralentissement économique. Les entreprises anticipent une demande faible et n’investissent pas. C’est à l’État de relancer la croissance en faisant des investissements publics qui auront un effet multiplicateur sur les revenus et la consommation. Cette politique fut menée pendant les Trente Glorieuses, apportant une forte croissance mais aussi un endettement important de l’État.

Pour les libéraux, cette politique est dangereuse car l’État, en s’endettant, draine une partie des ressources monétaires du crédit, ce qui a pour conséquence de faire augmenter les taux d’intérêts. Cette augmentation empêche les entreprises privées d’investir à leur tour, faisant entrer l’économie dans un cercle vicieux de sous-endettement privé (effet d’éviction par la dette publique).

Tous les pays souhaitant adopter l’euro ont

ratifié le traité de Maastricht en

1992 qui prévoyait la mise en place de la

monnaie unique. Adopter une monnaie commune

nécessite de mener des politiques

économiques concertées pour que tous

les pays puissent être dans une situation

comparable. Dans le cas contraire, l’adoption

d’une mesure de politique économique

commune risquerait de déstabiliser certains pays

et créer des déséquilibres

néfastes à la survie de l’euro.

Des critères de convergence ont ainsi

été choisis pour que les pays souhaitant

adopter l’euro puissent le faire en toute

sécurité. Ces critères

concernaient en partie la politique budgétaire

des États.

Il a été décidé que :

- le déficit budgétaire ne pouvait pas excéder 3 % du PIB (Produit intérieur brut) ;

- la dette publique ne devait pas dépasser 60 % du montant du PIB.

Le non-respect de ces critères a empêché la Grèce de rentrer dans l’euro en 1999 (elle n’a pu adhérer qu’en 2001). Ces critères ont été durcis avec le pacte de stabilité européen qui prévoit, à terme, un équilibre budgétaire pour les pays de la zone euro. Ainsi, ils doivent absolument maîtriser leurs dépenses publiques pour se conformer à ces contraintes européennes. La crise de la dette que connaît la plupart des pays de la zone euro depuis 2009 a mis en évidence la difficulté du respect de ces critères (la Grèce a une dette de 160 % du PIB, la France un déficit public de 5,5 %). Cela les oblige à mener une politique de réduction des déficits (politique de rigueur) et les empêche de tenter de relancer la croissance par l’endettement, comme le préconisent les keynésiens.

Les keynésiens préconisent une baisse des taux d’intérêts pour permettre une relance de la demande (par le crédit qui sera plus abordable) et favoriser la reprise économique. Cette politique est typique d’une économie d’endettement (Trente Glorieuses) mais elle a pour corollaire une montée de l’inflation. En effet, une forte augmentation de la demande de biens et de services va créer un déséquilibre avec l’offre qui se traduira par une augmentation des prix.

Or, pour les libéraux, l’économie doit être financée par l’intermédiaire des marchés financiers (émission de titres) et il faut donc pour cela favoriser l’épargne (nationale) ou attirer les capitaux étrangers. Cela ne peut se faire que par le biais de taux d’intérêts plus élevés et d'une inflation faible (la hausse des prix dévalue la monnaie et n’encourage pas l’épargne). Il faut donc réduire la quantité de crédit disponible et adapter la quantité de monnaie à la croissance économique (principe monétariste).

La politique monétaire doit être commune à tous les pays adoptant une monnaie unique. En effet, si tous les pays subissent une croissance faible, ils doivent profiter également d’une baisse des taux d’intérêts sur l’euro. Le traité de Maastricht donne donc deux critères de convergence relatifs à la politique monétaire :

- le taux d'inflation d'un État membre donné ne doit pas dépasser de plus de 1,5 point celui de trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix ;

- les taux d’intérêts à long terme ne doivent pas dépasser de plus de 2 % ceux des trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.

De plus, en 1998, les pays de l’UE donnent

naissance à la Banque centrale européenne

(BCE) dont le rôle principal (inscrit dans ses

statuts) est de limiter l’inflation dans la zone

euro. La BCE module donc ses taux

d’intérêts pour que

l’inflation soit maintenue à un niveau ne

dépassant pas les 2 % par an.

L’orientation de la politique monétaire

européenne est donc clairement

libérale pour coller à une

économie largement financée par les

marchés financiers. Cette politique

nécessite donc des taux

d’intérêts plus élevés

(qu'aux États-Unis par exemple) pour attirer les

capitaux étrangers et une inflation contenue.

Les pays de la zone euro n’ont donc aucune prise

sur leur politique monétaire, celle-ci est

menée par la BCE de manière totalement

indépendante des États membres.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !