La justice sociale : égalité ou équité ?

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Maîtriser les notions d'égalité et d'équité.

- Apprendre à conjuguer équité et justice sociale.

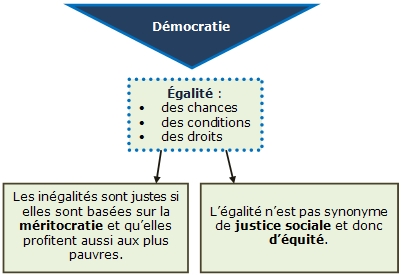

- L'égalité s'articule autour de trois axes : l'égalité des conditions, l'égalité des droits et l'égalité des chances.

- L'égalité n'est pas synonyme de justice sociale ni d'équité.

- Pour concilier inégalités et justice sociale, John Rawls (Théorie de la justice - 1971) propose deux conditions : une stricte égalité des chances pour tous les individus qui permettra une mobilité sociale, et il faut que les inégalités profitent à tous et notamment aux plus pauvres.

- Cela nécessite la mise en place d’un système de redistribution des richesses et d’incitation à utiliser cette richesse dans le système économique (pour créer des emplois).

Les inégalités économiques et sociales sont toujours importantes dans les sociétés développées construites autour de la notion de démocratie et d’égalité.

Dans les sociétés développées, l’égalité s’articule autour de trois axes :

- l’égalité des conditions : cela concerne notamment les revenus, les modes de consommation, le logement, etc. Elle dépend des conditions économiques notamment ;

- l’égalité des droits : tous les individus doivent avoir les mêmes droits (à part quelques exceptions possibles notamment pour ceux qui ont perdu leurs droits civiques ou des inégalités vis-à-vis des étrangers comme le droit de vote) ;

- l’égalité des chances : c’est un principe démocratique, chacun doit avoir la même chance de réussir quelle que soit son origine sociale, ethnique, etc. Ceux qui réussiront ne sont pas les plus chanceux mais ceux qui l’auront mérité : c’est le principe de la méritocratie qui sert de base à notre système éducatif.

Cette égalité n’est pas

parfaitement respectée, notamment en ce qui

concerne l’égalité des conditions,

mais depuis la Révolution française de

1789, le principe d’égalité

des droits et des chances est inscrit dans la

Déclaration des droits de l’Homme et du

Citoyen.

La construction de cette égalité fut

néanmoins assez lente. L’esclavage ne fut

aboli qu’en 1848 sous la seconde

République qui a mis fin aussi au suffrage

censitaire (seuls les plus riches pouvaient alors voter

et se présenter à un mandat

électif). Les femmes n’obtinrent le

droit de vote qu’en 1944 et aux

États-Unis, la loi sur les droits civiques

établissant une égalité entre

citoyens blancs et noirs ne fut adoptée

qu’en 1964 !

Les principes démocratiques sont compatibles

avec une meilleure égalité entre les

individus. La construction de cette

égalité est donc liée à

l’avènement des sociétés

démocratiques.

Alexis de Tocqueville (1805-1859) est en

1831 un jeune magistrat. Passionné par la

révolution américaine, il est

mandaté pour aller étudier le

système pénitentiaire américain.

Il écrira plus tard les deux tomes de De la

démocratie en Amérique (1835

puis 1840) dans lesquels il remarque la

passion pour l’égalité qui

ressort du système démocratique.

Cette passion conduit tout naturellement les individus

à désirer plus

d’égalité (dans les droits mais

aussi les conditions d’existence), ce qui

conduira selon lui à l’avènement

d’une vaste classe moyenne.

Mais cette passion pour l’égalité conduit aussi les individus à la préférer à leur liberté qu’ils abandonnent volontiers à une élite politique, ce qui conduit à un risque de « despotisme ». Le système américain est, pour lui, mieux armé pour lutter contre ce risque, grâce à la forte influence de ses corps intermédiaires (associations, groupes de pression).

Les libéraux représentent un

courant de pensée dans lequel l’individu

doit s’affranchir des contraintes sociales, des

tutelles traditionnelles comme celles de la famille ou

de la religion. Dans le domaine économique, ils

prônent ainsi une libéralisation des

échanges et une économie

régulée par les marchés et non

pas par l’État.

La méritocratie est une notion

essentielle aux yeux des libéraux mais elle est

alors incompatible avec une égalité

des conditions. En effet, les individus les plus

méritants doivent retirer les fruits de leurs

efforts ; il faut donc les laisser s’enrichir et

obtenir plus de pouvoir. Ce n’est qu’une

juste rétribution.

Lutter contre les inégalités annihilerait

alors les efforts de certains et rendrait le

système économique moins juste et moins

efficace car personne ne prendrait alors des risques.

L’efficacité économique est donc

indissociable, pour eux, des inégalités

de conditions.

Le marché est ainsi le meilleur système économique et social, il garantit une juste répartition des gains.

Certaines inégalités ne peuvent pourtant

pas être justifiées, notamment s’il

n’y a pas strictement

d’égalité des chances.

Celle-ci est difficilement atteignable ; on peut

l’observer notamment dans les taux de

réussite scolaire ou dans la

mobilité sociale qui est très

dépendante de la catégorie sociale

d’origine.

Comment concilier alors égalité et

justice sociale ?

L’équité correspond à

cette idée de justice sociale. Elle n’est

pas mesurable, contrairement à

l’égalité, car elle dépend

du jugement des individus sur ce qui est juste ou non

et donc d’un système culturel de

valeurs. Ne pas traiter les individus à

égalité peut donc correspondre à

l’idée d’équité : les

élèves des RAR (Réseaux

Ambition Réussite) disposent de plus de moyens

financiers et humains à l’école

pour lutter contre les inégalités de

réussite.

Pour concilier inégalités et justice

sociale, John Rawls (dans Théorie de

la justice en 1971) propose deux conditions :

- il faut une stricte égalité des chances pour tous les individus qui permettra une mobilité sociale ;

- il faut que les inégalités profitent à tous et notamment aux plus pauvres. Cela nécessite donc la mise en place d’un système de redistribution des richesses et d’incitation à utiliser cette richesse dans le système économique (pour créer des emplois).

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !