Cannibale, Didier Daeninckx

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Parmi ses œuvres, on peut lire, entre autres : Mort au premier tour, son premier roman, Négationnistes, Les Chiffonniers de l'Histoire, Missak, l'enfant de l'Affiche rouge, (dessins de Laurent Corvaisier, Prix de la Presse des jeunes).

|

| Doc.1. Portrait de Didier Daeninckx, 2007 |

En 1931, une vingtaine de jeunes (dont Gocéné) sont emmenés de Nouvelle-Calédonie à Paris. Dans ce groupe se trouve aussi Minoé, sa promise. Après un effroyable voyage où trois de leurs camarades trouvent la mort, les jeunes Kanaks sont parqués au bois de Vincennes, dans un décor de village calédonien, afin d’y représenter leur île pour l’exposition coloniale. Au milieu d’un gigantesque zoo, peuplé d’animaux sauvages et d’autres indigènes des colonies françaises, ils sont « dressés » à jouer aux sauvages pour distraire les visiteurs. Une pancarte indique : « Hommes anthropophages de Nouvelle-Calédonie ».

Quelques jours avant l’inauguration, les crocodiles du marigot voisin meurent. Les organisateurs décident alors d’échanger avec un zoo allemand de nouveaux crocodiles contre une partie de la troupe kanake. Parmi cette troupe en partance pour l’Allemagne se trouve Minoé. Fidèle à la promesse qu’il a faite à son père de la protéger, Gocéné et son ami Badimoin partent à la poursuite de la jeune fille.

S’engage alors une folle course dans Paris, où les deux amis découvrent et s’effraient de cette ville si différente de leur terre natale. Poursuivis par des policiers, Badimoin et Gocéné trouvent refuge dans le métro, grâce à la complicité de Fofana, un ancien tirailleur sénégalais qui a vu tous ses camarades tomber à Verdun durant la Première Guerre mondiale. Grâce aux renseignements de Fofana, les deux amis kanaks apprennent que le train emmenant Minoé et ses amis est déjà parti et que le prochain en direction de l’Allemagne ne part que trois jours plus tard. Revenus au bois de Vincennes afin de convaincre les organisateurs de l’exposition de ramener leurs frères, les deux amis se font surprendre par les policiers français qui tirent sur Badimoin et le tuent. Un autre policier qui s’apprête à tirer sur Gocéné est stoppé par un visiteur qui lui sauve la vie. Cet homme est arrêté et condamné à 3 mois de prison, et Gocéné à 15 mois d’enfermement à Fresnes.

Le vieux Gocéné termine son histoire en précisant que celui à qui il doit la vie n’est autre que l’homme blanc qui l’accompagnait et qui a été refoulé par les deux rebelles kanaks. Il s’agit de Francis Carroz, retraité de la compagnie du gaz à Paris qui, en 1931, a empêché qu’un policier français tire sur un Kanak qui ne voulait que sa liberté et celle de son peuple.

Proclamée colonie française en 1853, la Nouvelle-Calédonie est entièrement soumise au pouvoir de l’administration métropolitaine, ainsi qu’à la domination des colons français. En 1931, date de l’exposition coloniale, les indigènes ne jouissent que d’un statut de citoyen de seconde zone. Ils n’ont aucun droit civique et doivent obligatoirement vivre dans des réserves.

L’auteur décrit les barrages qu’installent les rebelles kanaks en lutte pour leur indépendance entre 1984 et 1988. La violence de ce combat culmine en 1988, avec le massacre de la grotte d’Ouvéa, où sont morts 19 Kanaks et 2 militaires. Suite aux accords dits de « Nouméa », la Nouvelle-Calédonie, tout en étant rattachée à la France, jouit actuellement d’un statut d’autonomie politique et économique.

• La France coloniale

|

|

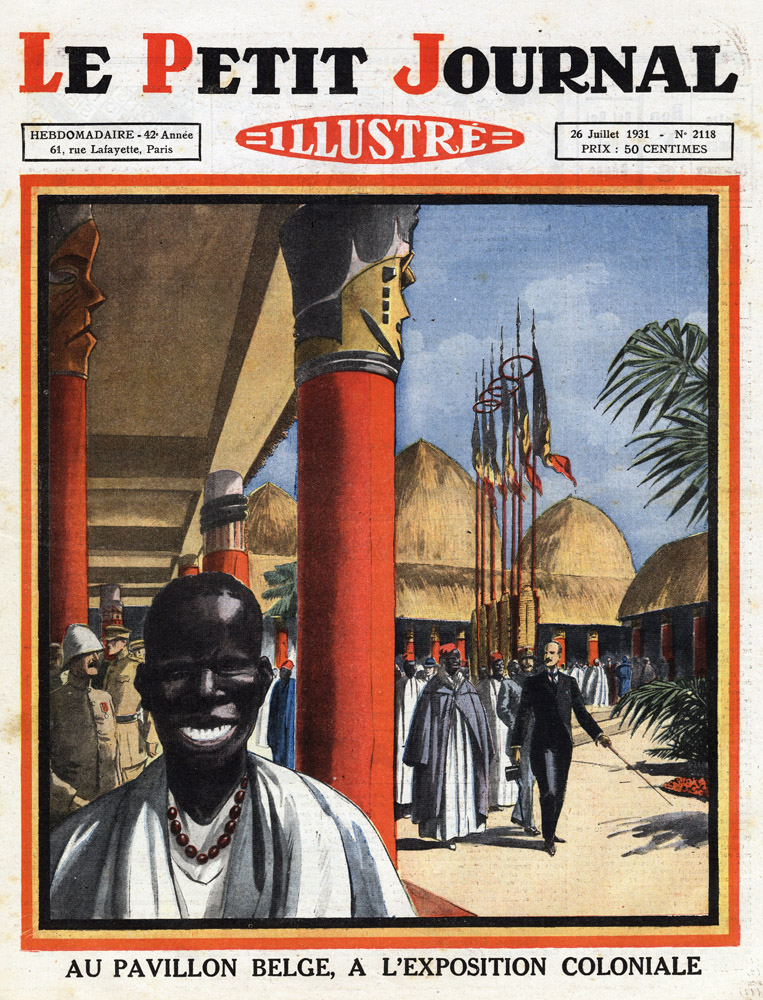

Doc.1. Exposition coloniale à Paris

: vue du pavillon de la Belgique et des

représentants de la colonie (Congo) (Illustration tirée de « Le Petit Journal illustré » de 1931) |

L’exposition coloniale de 1931 à Paris est une vitrine de la grandeur française. Le sort que connaissent Gocéné et Badimoin est le sort de milliers d’indigènes, déportés en métropole afin de montrer à la population française les richesses de ses colonies. L’auteur décrit avec insistance le regard méprisant que l’Europe porte sur ces populations dites « sauvages ». Il met aussi l’accent sur la chanson officielle de l’exposition coloniale : « Nénufar ». L’homme noir y est décrit comme un sous-homme, dépourvu de culture, de sentiments, de conscience. Il est vu comme un grand enfant, naïf et bête qui doit tout à la puissance colonisatrice. L’auteur insiste sur ce rapport entre la métropole et les colonies avec le personnage de Fofana, tirailleur Sénégalais, qui représente les milliers d’Africains et d’Asiatiques forcés à se battre dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale. On estime à plus de 70 000 le nombre de victimes de ces bataillons d’hommes venus des colonies.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !