Une agriculture pour nourrir les Hommes

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Comprendre le lien entre la répartition des ressources et les modes de cultures.

Apprendre à mieux gérer les ressources pour une agriculture plus durable en tenant compte des facteurs économiques et la santé.

| Aliments | Bœuf | Poisson | Cochon | Poulet | Oeuf | Riz / Pâtes | Pain |

Pomme de terre |

|

Surface (en m2) |

323 | 207 | 55 | 53 | 44 | 17 | 16 | 6 |

Il faut une surface beaucoup plus importante pour produire des aliments d’origine animale que des aliments d’origine végétale. Or, les modifications des habitudes alimentaires notamment des pays développés correspondent à une augmentation de la consommation de produits d'origine animale.

La surface cultivée par habitant est beaucoup plus faible qu’il y a 50 ans. On prévoit que cette surface ne sera plus que de 1600 m2 par habitant en 2050 contre 2500 m2 en 2000.

Pour faire face à la croissance démographique, l’Homme doit étendre ses surfaces cultivées.

À l’inverse un écosystème est un système dynamique naturellement équilibré, la biomasse y est stabilisée à chaque niveau.

Les écologistes calculent des rendements pour essayer de rendre compte des transferts entre niveaux de consommation ou entre un écosystème et son environnement.

On considère qu'une alimentation principalement à base de nourriture de type primaire (blé, riz, mil, maïs, patates...) est plus économe en énergie que la consommation d'une nourriture composée de consommateurs de 1er ordre (lait, viande d'herbivores...) ou surtout d'ordre 2.

Ainsi en comparaison : 1 ha de céréales nourrit 120 personnes, alors qu'1 ha de prairie utilisée pour l'élevage de bovins nourrit 2 personnes.

Il n’y a que très récemment que l’Homme a pris conscience de l’importance du sol. Il est une ressource indispensable pour faire face aux besoins alimentaires croissants de la population humaine.

Les engrais sont donc des éléments compensateurs d'un sol insuffisamment riche en une ou plusieurs substances nécessaires au rendement quantitatif ou qualitatif attendu.

Parmi les substances utilisées comme engrais, on distingue :

– l'azote (N) ;

– le phosphore (P) ;

– le potassium (K).

L'utilité des engrais n'est pas vraiment contestée, mais il y a actuellement un débat sur le type d'engrais à utiliser, le moment de l'épandage et les doses.

L'amendement est un produit ajouté au sol pour améliorer son état physique et son état chimique (structure et pH). Il s'agit essentiellement de composés organiques (fumiers, lisiers, boues...) ou calciques. Cette technique a pour effet de faciliter la germination et le développement des racines, la circulation de l'eau et de l'air, l'assimilation des fertilisants.

Pour traiter les maladies des plantes cultivées, on a recours soit à des moyens physiques (traitement thermique et désinfection chimique du sol pour lutter contre les maladies qui s'attaquent aux organes souterrains des plantes afin de tuer les œufs et larves des parasites du sol), soit à des moyens chimiques (pulvérisations chimiques contre le mildiou de la vigne, poudrages chimiques contre l'oïdium de la vigne).

Les fongicides les plus anciens et encore utilisés actuellement pour certains d'entre eux sont des produits relativement simples : sulfate de cuivre, sulfate de fer, soufre, etc. On les emploie par pulvérisations de bouillies sur les organes aériens des végétaux (exemple : « bouillie bordelaise »). Mais aujourd'hui, on s'inquiète de l'accumulation de cuivre qu'ils peuvent provoquer dans les terres.

De nos jours, on utilise plutôt des fongicides complexes et fabriqués par l'industrie chimique. Ils ne sont pas phytotoxiques et peuvent être utilisés sur toutes les plantes, dont ils favorisent aussi la végétation.

Des insectes nuisibles s'attaquent aux plantes cultivées. On observe une grande diversité dans l'aspect et la gravité des dégâts, dans la nature et la biologie du responsable et dans la façon de combattre ce dernier.

Les insecticides actuels se divisent en deux groupes : les organochlorés (exemple : DDT) et les organophosphorés.

La législation actuelle envisage de restreindre, voire de supprimer, l'usage d'insecticides, car on se rend compte que des résidus peuvent subsister dans les végétaux ou dans les tissus humains.

Les « mauvaises herbes », ou plantes adventices, s'observent sur les terres cultivées, dans les vergers, dans les vignes et entravent le développement de la culture : étouffement de la plante cultivée, épuisement et assèchement du sol, etc.

Pour obtenir un rendement satisfaisant, les agriculteurs sont amenés à détruire ces mauvaises herbes.

Il existe différents moyens de lutter contre les plantes adventices : les pratiques culturales qui gênent leur développement et le désherbage chimique (avec parfois des herbicides sélectifs).

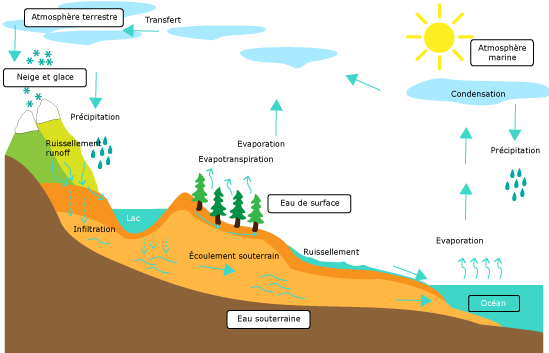

Certains pays subissent un surplus d’eau avec tous les problèmes de pollution que cela implique, d’autres subissent une sécheresse accrue limitant la surface des terres cultivables. Cela pose de nombreux problèmes en termes de gestion à adapter selon les pays.

Pour cela il faut tenir compte du cycle naturel de l’eau, veiller au renouvellement des nappes phréatiques et limiter les pollutions.

La préservation du sol est essentielle au bon déroulement de ce cycle. Il est important aussi de sélectionner des espèces et des modes de cultures adaptés à chaque pays selon les ressources disponibles.

Il serait aberrant de cultiver du blé qui réclame pour sa culture un grand apport d’eau dans des pays comme l’Afrique où l’eau est une ressource rare.

Le problème est surtout de tenir compte du contexte économique qui oblige certains pays à cultiver des produits à fort rendement pour l’exportation.

À cause de la surexploitation ou de la pollution, s’ajoutant à cela les changements climatiques, l’eau est une ressource qui va tendre à disparaitre dans un avenir de plus en plus proche. D'ici 2025, la quantité d'eau disponible par personne pourrait tomber à la moitié du niveau actuel. D'ici 2050, selon les Nations Unies, entre 2 et 7 milliards d'êtres humains seront confrontés à une pénurie d'eau. Parmi les régions les plus menacées, on trouve notamment le bassin méditerranéen (en particulier l'Afrique du Nord) et la péninsule arabique. Il va donc être nécessaire d’adapter les modes de cultures à ces futurs changements.

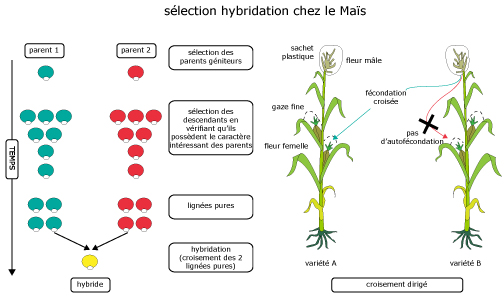

On peut prendre l’exemple du maïs qui pour des raisons économiques a subit l’une des plus fortes sélections génétiques.

Si l'on considère les surfaces ensemencées ou les quantités récoltées, le maïs est, aux côtés du blé tendre et du riz, l'une des trois principales cultures dans le monde, et son expansion se poursuit. Le grain de maïs est devenu une matière première internationale de base pour des transformations industrielles nombreuses.

Le maïs est à la base une culture caractéristique des régions tropicales et tempérées. Grâce à la sélection d’espèces plus tolérantes au froid, plus précoces et plus productives, il a été possible de cultiver le maïs dans les régions du nord comme la France par exemple. La sélection a joué un rôle moteur dans l'évolution qui a permis d'accroître les rendements tout en diminuant les coûts de production.

Chaque année, de nouvelles variétés sont proposées aux agriculteurs. Elles apportent des progrès permanents en terme de précocité, de régularité de rendement, de résistance aux maladies et parasites, de réduction des intrants, de qualité de la production…

Attention toutefois à l’utilisation des ces espèces modifiées génétiquement, leur impact sur l’homme et sur les écosystèmes n’a pas encore été démontré car nous manquons cruellement de recul sur le sujet. S’il s’avérait qu’il existe un réel risque il serait malheureusement trop tard pour revenir en arrière (en France il n’existe que des espèces hybrides de maïs), le principe de précaution doit donc s’imposer pour limiter les dangers potentiels pour la santé.

L’avenir nous conduit donc vers une agriculture plus durable respectant le renouvellement des ressources (eau et sol) incluant les facteurs économiques et le principe de précaution pour la santé.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !