Partis politiques et mobilisation électorale- Première- SES

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Comprendre les techniques politiques pour mobiliser l'électorat.

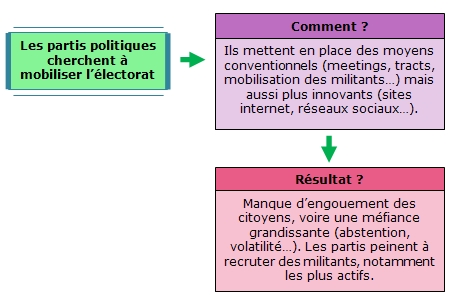

- Dans leur conquête du pouvoir, les partis politiques cherchent à mobiliser au maximum l’électorat.

- Ils utilisent différentes stratégies qui aujourd’hui sont relayées par les médias et les nouveaux moyens de communications numériques. Mais l’influence des partis est réduite par la crise de confiance qu’ils traversent.

1. Comment les partis politiques cherchent-ils à mobiliser l'électorat ?

a. Les moyens traditionnels

- le programme électoral rassemble les propositions du parti ;

- les réunions publiques (meetings) sont relayées par les médias ;

- l’affichage et les tracts sont utilisés pour faire passer les messages et slogans électoraux ;

- la mobilisation des militants ou simples sympathisants est organisée (distribution de tracts, faire du porte à porte, travail de logistique et d’organisation, collecte de fonds…) ;

- des manifestations contre le pouvoir en place sont également mises en place.

- cotisations des adhérents ;

- dons (dans la limite de 7 500 € par an et par personne). Les dons des entreprises sont interdits ;

- fonds publics en fonction des résultats obtenus aux élections législatives (au moins 1 % des suffrages dans au moins 50 circonscriptions). Les dépenses pour les frais électoraux sont remboursées en partie si le candidat obtient au moins 5 % des suffrages.

b. De nouveaux modes d'expression

- les partis ont tous un site internet qui leur permet de présenter leurs actions, leur programme et de lancer des débats ;

- les hommes politiques eux-mêmes ont souvent leur propre site internet, blog et sont souvent présents sur les réseaux sociaux type Facebook et Twitter. Ces informations qu'ils émettent sont souvent reprises par les grands médias pour faire l’actualité politique (petites phrases « assassines », polémiques…) ;

- l’organisation d’élections primaires, pour la désignation d’un candidat à l’élection présidentielle, largement médiatisées, permettent de donner une forte impulsion à la campagne du candidat choisi (ce fut le cas pour François Hollande en 2012).

2. Les limites de l'action des partis politiques

a. Une relative désaffection

b. Une crise de confiance ?

|

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !