La participation politique : le problème de l'abstention- Première- SES

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Distinguer abstention et vote blanc ou nul.

- Comprendre les causes de l'abstention et les luttes possibles.

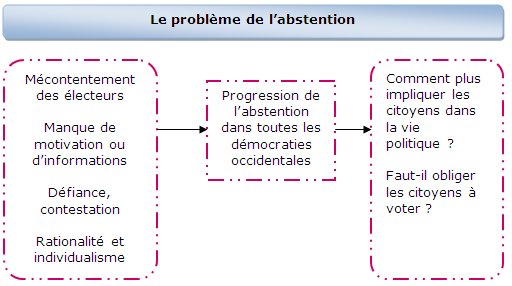

- L’abstention progresse dans la majorité des démocraties occidentales. Celle-ci est variable en fonction du type de scrutin et de la population concernée.

- Les causes de cette abstention sont multiples et les solutions difficiles à mettre en œuvre.

1. L'abstention dans les démocraties modernes

a. Définition et mesure

b. Une montée de l'abstention

2. Comment caractériser cette abstention ?

a. Les causes

- Le désintérêt pour la politique ou le manque d’informations. On retrouve plus d’abstentionnistes chez les non-diplômés (en 2007, aux élections législatives, 77 % des personnes n’ayant pas voté avaient un diplôme inférieur au baccalauréat).

- Une culture politique insuffisante : l’abstention est plus forte chez les catégories populaires (en 2007 57 % des non-votants étaient des employés ou des ouvriers et seulement 18 % de cadres). Les classes populaires se sentent aussi moins bien représentées par le personnel politique qui ne semble pas assez proche de leurs problèmes quotidiens.

- Une volonté de manifester un certain mécontentement, une opposition. Mais, dans ce cas là, le vote blanc est aussi utilisé. Les abstentionnistes sont majoritairement des jeunes diplômés.

- Une manifestation de la rationalité : puisque ma voix ne changera pas le résultat pourquoi aller voter ? Cela rejoint le paradoxe de l’action collective mis en valeur par M. Olson. Ce phénomène est encore plus présent lorsque le résultat apparaît joué d’avance (comme pour le référendum sur le quinquennat en 2000).

- Pour Tocqueville, les individus se désintéressent de la sphère publique dans les démocraties pour se concentrer sur la sphère privée du fait de leur préférence pour l’égalité. Cela peut conduire à un risque de despotisme des élites.

- L’abstention dépend fortement des enjeux électoraux. Les élections européennes ou les cantonales motivent moins les électeurs car ces scrutins semblent annexes.

b. Lutter contre l'abstention

|

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !