La diversité des entreprises- Première- SES

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Connaitre les caractéristiques des différents types d'entreprise.

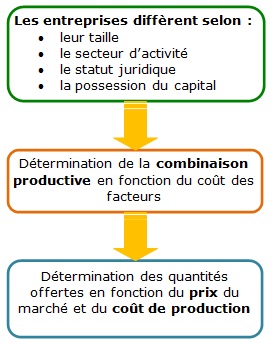

- Il existe une grande diversité des entreprises selon leur taille, leur secteur d’activité ou encore leur forme juridique.

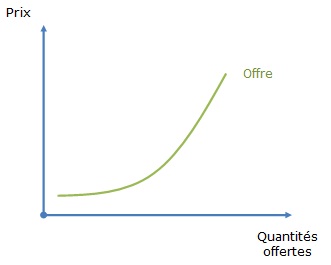

- Chacune d’elle détermine comment elle va réaliser sa production en combinant différemment ses facteurs de production pour maximiser sa rentabilité. Les quantités offertes sur le marché par les entreprises sont donc croissantes si le prix augmente.

Les prélèvements obligatoires ne sont pas qu’une ressource pour l’État. Ils peuvent servir à modifier certains comportements. Mais cette politique est-elle efficace ?

Les entreprises ont des tailles très différentes, de l’entreprise individuelle au groupe qui emploie des milliers de personnes dans le monde entier, on distingue en général :

- Les entreprises individuelles : une seule personne (le créateur) en fait partie.

- Les Très Petites Entreprises (TPE) qui comptent en général moins de 10 salariés. Elles représentent néanmoins plus de 9 entreprises sur 10 en France (document 1).

- Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui comptent moins de 500 salariés.

- Les grandes entreprises qui comptent plus de 500 salariés et sont souvent internationalisées. Elles ne représentent que 0,1 % des entreprises françaises mais emploient près d’un tiers des salariés (document 2).

|

|

| Doc. 1. Très petite entreprise (TPE) | Doc. 2. Grande entreprise |

Les entreprises produisent des biens ou des services

marchands. Cette production détermine le secteur

d’activité :

- Primaire : l’agriculture, la pêche et les mines.

- Secondaire : l’industrie et le bâtiment.

- Tertiaire : les services (commerce, transports…).

Le statut juridique est la forme légale selon

laquelle s’organise l’entreprise. Elle

dépend de sa taille mais aussi des risques

engagés.

L’entreprise individuelle : dans ce cas

là seule une personne crée

l’entreprise et en est responsable. Elle peut

donc être responsable sur ses biens personnels en

cas de faillite de l’entreprise. C’est dans

ce cadre là que l’on trouve le statut

d’auto entrepreneur mais il est

limité à un certain chiffre

d’affaires annuel. Certaines formes

d’entreprises individuelles permettent de limiter

la responsabilité aux biens de

l’entreprise, telles que les EURL (Entreprise

unipersonnelle à responsabilité

limitée), encore faut-il que les actifs de

l’entreprise soient au moins égaux

à 30 000 euros.

La société : dans ce cas

là plusieurs personnes sont à

l’origine de l’entreprise et se partagent

le pouvoir. On peut trouver deux formes principales :

- La SARL (Société A Responsabilité Limitée) : elle est créée par 2 à 50 associés qui se partagent le pouvoir et les risques. En cas de faillite seuls les capitaux professionnels peuvent être saisis.

- La SA (Société Anonyme) : dans ce cadre le capital de la société est introduit en Bourse et les actions vendues à au moins 7 actionnaires différents. Ce statut permet de trouver de fortes sommes d’argent pour le capital de l’entreprise. Les actionnaires ne sont responsables que sur le montant des actions détenues, ils sont donc les propriétaires de l’entreprise (à concurrence du nombre d’actions détenues).

En ce qui concerne le contrôle du capital on peut trouver une distinction importante entre les entreprises privées (qui appartiennent à des particuliers comme Peugeot-Citroën) ou publiques (qui appartiennent tout ou en grande partie à l’État).

On trouve deux grandes familles de facteurs de

production qui sont le travail et le

capital.

En ce qui concerne le travail l’entreprise va

devoir recruter de la main-d’œuvre pour

pouvoir produire. Le travail peut être

qualifié ou non-qualifié,

d’exécution, de conception

ou de direction. Il y a différents

niveaux de hiérarchie mais aussi de

responsabilités.

L’ensemble des biens et services utilisés

pour produire forme le capital technique. En ce

qui concerne le capital, les différences sont

essentielles, on distingue le capital :

- Matériel (machines, bâtiments, outils…) ou immatériel (énergie, logiciel).

- Fixe : ce sont tous les biens qui vont servir plusieurs fois, pour une durée supérieure à un an (machines, outils, logiciel).

- Circulant : ce sont les biens ou les services qui vont être détruits ou transformés durant le processus de production, ou qui vont durer moins d’un an (matières premières, énergie…).

L’achat de capital fixe par une entreprise est appelé investissement productif, lorsqu’elle achète du capital circulant, l’entreprise fait une consommation intermédiaire.

L’entreprise va devoir combiner ces facteurs de

production pour pouvoir produire au moindre coût.

Si son coût de production est minimal, le

bénéfice lui sera maximal.

La combinaison optimale dépend donc du prix

des facteurs de production, s’ils changent

l’entreprise peut faire évoluer sa

combinaison.

Dans les pays développés, le prix du

travail est élevé (du fait des salaires

mais aussi surtout des cotisations sociales),

l’entreprise choisit donc de remplacer du travail

par du capital, on dit qu’il y a substitution

du capital au travail. Par exemple, une usine

automobile qui robotise ses chaînes de

production.

Aujourd’hui, l’entreprise peut aussi avoir

le choix de délocaliser sa production

dans les pays où les coûts de la main

d’œuvre sont moins élevés. On

utilisera alors des combinaisons qui utilisent

relativement plus de travail bon marché que de

capital.

Dans certains cas les facteurs de production ne sont

pas substituables, par exemple dans les transports, on

a besoin d’un chauffeur de bus et d’un bus,

on ne peut pas remplacer les chauffeurs trop chers par

des bus, qui les conduirait ? Dans ce cas les facteurs

de production sont dits complémentaires.

Les entreprises vont produire leurs biens pour les vendre

à un prix supérieur à leur

coût de production. L’entreprise

n’a aucune prise sur le prix du marché dans

le cadre de la concurrence pure et parfaite, elle va donc

uniquement déterminer les quantités

à produire en fonction de ce prix.

Si le prix augmente, alors certaines entreprises (qui

avaient un coût de production plus

élevé) vont devenir rentables ce qui va les

encourager à entrer sur le marché. Les

quantités produites vont donc augmenter. Cela

donne donc une forme croissante à la fonction

d’offre qui se détermine selon le prix.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !