Les deux arts du Moyen âge : l'art roman et l'art gothique

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

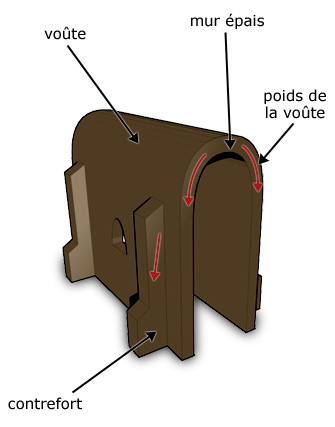

Pour supporter ces voûtes massives en pierre (en berceau, en arêtes ou en forme de coupole), il faut augmenter l'épaisseur des murs ou diminuer la hauteur de la nef, en réduisant les dimensions des fenêtres, généralement cintrées, c'est-à-dire avec des formes courbées. Les supports intérieurs et les contreforts extérieurs (murs servant à renforcer les façades qui supportent la voûte) sont souvent massifs.

|

| Doc.1. Schéma d'une voûte |

En France, l’art roman s’est diversifié selon les provinces et est subdivisé en écoles. L’École bourguignonne construit des monuments, précédés de porches imposants et couverts d’une riche sculpture (Vézelay, Cluny). L’École de Toulouse construit des édifices en briques aux façades sévères, mais ornées de belles sculptures.

En dehors de la France, l’École lombardo-rhénane multiplie en Italie et sur les bords du Rhin des édifices sévères, imposants par leur masse et leurs multiples tours.

À l'inverse, en Ile de France et plus particulièrement dans le domaine royal, se développe dès le 12e siècle, l’art gothique.

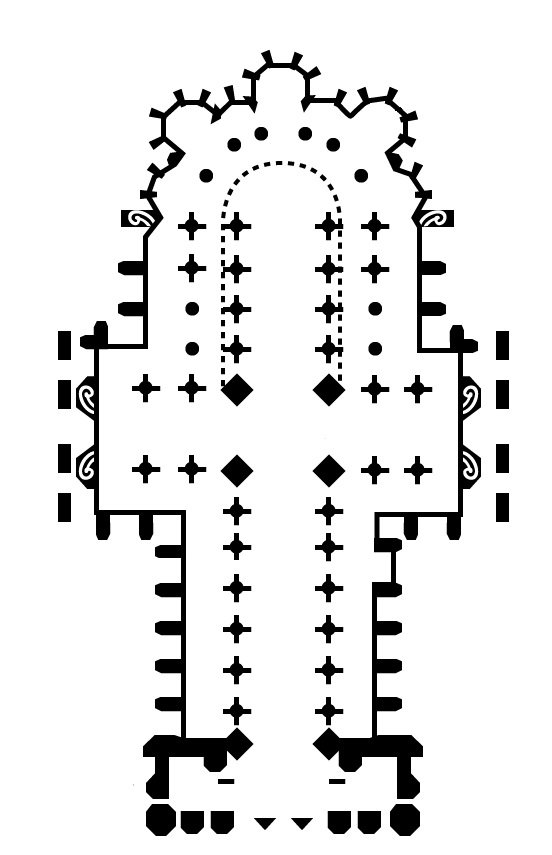

En effet, au 12e siècle, des architectes d'Ile-de-France, réussissent à appuyer la lourde voûte romane sur deux ou plusieurs cintres de pierres, se coupant en croix. On appelle cet ensemble, la croisée d’ogives (ogive signifiant soutien). Donc, désormais, tout le poids ou poussée de la voûte est transmis par cet ogive aux colonnes espacées, qui divisent la nef des églises en travées. Il suffit donc d’appliquer à l’extérieur des arcs-boutants, pour que ceux-ci transmettent à leur tour la poussée aux contreforts latéraux, posés sur le sol.

|

| Doc.2. Plan de l'église de l'abbaye de Fontenay |

La construction tient donc par le jeu savant de l'équilibre des poussées et non par la masse. Les murs latéraux épais servant de renforts sont supprimés et d’immenses fenêtres en arc brisé, typique de l’art gothique, sont percées. Plus rien n’arrête l’élan vertical des édifices. Ce procédé de construction, testé d’abord dans de modestes églises est, à partir de 1140 environ, appliqué à de grands édifices comme l’abbatiale de Saint-Denis, les cathédrales de Sens, Noyon, Senlis et Laon. Cette période correspond à celle du gothique primitif (1140-1200) à laquelle succède l'ère du gothique triomphant (1200-1400) que se prolonge jusqu’à la Renaissance du milieu du 15e siècle, le gothique dit flamboyant.

|

| Doc.3. Notre-Dame de Paris |

• Notre-Dame de Chartres (1194) avec sa nef immense et ses trois portails, ornés de statues ;

• Notre-Dame de Reims (1210) avec sa façade célèbre et son incomparable statuaire, elle est la cathédrale du sacre royal ;

• Saint-Pierre de Beauvais (1275), la plus haute.

De la plus ancienne à la plus récente, on constate une recherche incessante de progrès et une légèreté croissante dans la construction. La plupart des cathédrales ne sont pas achevées au13e siècle et restent même longtemps incomplètes. Les ressources nécessaires à ces immenses entreprises sont fournies par toutes les classes sociales.

Le clergé assure le financement et fournit les thèmes religieux pour la décoration de l'édifice. Le peuple chrétien y participe également : il fournit gratuitement sa force de travail sur les chantiers et contribue aussi financièrement aux frais.

Le gothique français connaît un tel succès que ses architectes sont sollicités dans toute l’Europe : en Suède, à Prague, à Tolède en Espagne.

L'art roman redécouvre le procédé de la voûte connu des Romains. Cette technique alliée à l’utilisation de la pierre permet la construction d’édifices plus vastes et plus massifs car les murs portant la voûte sont renforcés par des contreforts.

Mais grâce à de nouvelles techniques, l'art gothique solutionne le problème du renfort des murs portant la voûte et permet la construction d'églises plus vastes, plus hautes et plus lumineuses.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !