Le Second Empire : une période de mutations intenses

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Connaitre les mesures prises sous le Second Empire pour engager une transition économique, urbaine et sociale.

- La volonté de l'empereur Napoléon III de transformer la France et de la faire entrer dans une ère plus moderne est une des constantes du nouveau régime qu'il met en place en 1852.

- Les transformations économiques et urbaines, la volonté de prendre en compte l'évolution sociale et surtout l'émergence d'un monde ouvrier se combinent au désir de rendre à la France une place sur l'échiquier mondial.

Le Second Empire se veut une vitrine de la modernité liée aux transformations économiques nées de la première révolution industrielle. L'empereur favorise donc la naissance d'un grand capitalisme, par des lois qui libéralisent l'activité économique : les sociétés anonymes sont plus faciles à créer et les banques encouragées, un traité de libre-échange avec la Grande-Bretagne en 1860 favorise la circulation des produits entre les deux pays.

L'interventionnisme de l'État se combine donc avec une volonté de promouvoir le libéralisme économique et le libre-échange.

L'entourage de Napoléon III joue aussi un grand rôle dans l'évolution économique française. De nombreuses familles d'industriels, de financiers ou de grands commerçants profitent à la fois du décollage économique et d'une place privilégiée au sein du nouveau régime.

Achille Fould par exemple était banquier (il créa avec les Frères Pereire en 1852 la banque d'affaires du Crédit mobilier) et fut ministre des Finances de Napoléon III de 1849 à 1852 puis de 1861 à 1867.

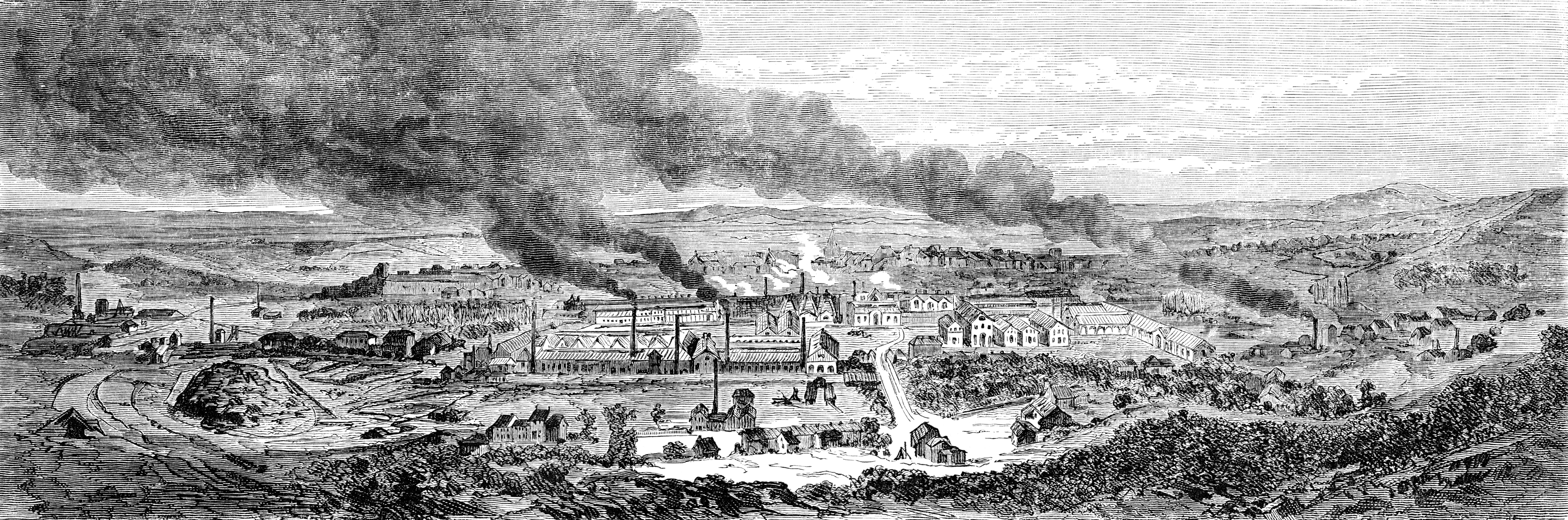

L'industrie aussi se développe autour de

familles bourgeoises entreprenantes comme les

Schneider.

Eugène Schneider (1805-1875) fondateur de la

dynastie industrielle du Creusot était

à la fois maire du Creusot,

député, ministre du Commerce puis enfin

président du Corps législatif (l'une des

Assemblées sous l'Empire).

Le Creusot en

1847 ǀ © iStock –

ivan-96

Le Creusot en

1847 ǀ © iStock –

ivan-96

Des administrateurs réalisent aussi de grands projets napoléoniens comme le baron Haussmann, préfet de la Seine à Paris ou Ferdinand de Lesseps (Canal de Suez, 1859-1869).

L'activité économique sous le Second Empire est liée au développement de la première révolution industrielle.

La métallurgie se développe autour de sociétés comme celle de Schneider, et profite des besoins des chemins de fer naissants. Le réseau en étoile constitué autour de Paris est étendu vers le sud et l'ouest avec la concession de l'exploitation des lignes à des entrepreneurs privés et la concentration des activités autour de quelques grandes sociétés. La distance totale réalisée est multipliée par 3,5 en 20 ans. Cela permet des échanges plus nombreux et moins chers et désenclave des régions jusque là isolées.

Les capitaux nécessaires se trouvent dans de nouvelles banques d'affaires comme la Banque de Paris (1869) ou la banque des Pays-Bas (1864) ou encore le Crédit mobilier dirigé par les frères Pereire qui font des affaires dans les chemins de fer avant de faire faillite en 1868. Des banques de dépôts comme le CIC (1859), le Crédit lyonnais (1863) ou la Société générale (1864) drainent l'épargne des ménages.

La distribution connaît aussi une petite révolution à Paris par la création des grands magasins regroupant tous les types de produits dans des établissements immenses comme le Bon Marché (1852), le Printemps (1865) ou la Samaritaine (1869).

Enfin, les échanges sont favorisés par le développement des lignes télégraphiques et des canaux.

Les ports comme Le Havre ou Nantes sont rénovés et deviennent le siège des activités des compagnies maritimes comme la Compagnie générale transatlantique commerçant avec l'Amérique du Nord ou les Messageries maritimes (1851) commerçant à partir de Bordeaux vers l'Amérique latine ou de Marseille vers l'Algérie.

L'agriculture est favorisée par la mise en valeur de terres nouvelles comme les Landes (plantations de forêts de pins) ou la Champagne.

En lien avec la Révolution industrielle, la France s'urbanise. Des villes industrielles se développent rapidement comme Le Creusot dont la population est multipliée par 5 entre 1841 et 1872.

La transformation la plus marquante est cependant celle que connaissent la capitale et les grandes villes. Napoléon III souhaite alors moderniser Paris et les grandes villes, qui ont subi les effets de l'industrialisation et de la croissance démographique sans plan d'urbanisme. Son souci est donc d'ordre esthétique et hygiéniste. C'est le préfet Haussmann (1853-1870) qui est chargé des transformations de Paris.

De grands monuments sont mis en chantier comme par exemple le Palais de l'Industrie construit sur les Champs-Elysées pour l'Exposition universelle de 1855.

Palais de l'Industrie,

construit à l'occasion de l'Exposition universelle

de 1855,

Palais de l'Industrie,

construit à l'occasion de l'Exposition universelle

de 1855,à Paris ǀ © Library of Congress

C'est aussi le percement d'avenues comme celle de l'Opéra entre 1864 et 1876 pour aérer le centre-ville et limiter les risques révolutionnaires. Enfin, Paris est étendu et regroupe désormais aussi les 18 communes de la proche banlieue (La Villette, Bercy, Vaugirard, Passy...) en 1860.

Les capitales régionales comme Lyon, Bordeaux ou Marseille connaissent aussi des améliorations importantes (réseau d'égouts, construction de Notre-Dame de la Garde, développement portuaire).

Proche des milieux d'affaires, l'empereur se préoccupe également du monde ouvrier qui accroît son importance avec le développement industriel. Il octroie ainsi des droits comme le droit de grève en 1864, la possibilité de créer des coopératives en 1867 et des caisses d'assurance en 1868 et il tolère la mise en place de syndicats.

Il encourage même les représentants du monde ouvrier à se rendre à Londres pour participer à la création de la Ire Internationale inspirée de Marx.

Mais il se veut aussi le défenseur de la tradition, de l'ordre et de la religion.

Avant son arrivée au pouvoir, Louis-Napoléon Bonaparte avait promis de ne pas reprendre une politique extérieure agressive inspirée de celle de Napoléon Ier (« l'Empire, c'est la paix »).

Cependant, l'un de ses souhaits est de redonner du prestige à la France et de briser l'isolement diplomatique qui a succédé aux défaites napoléoniennes. À cela se mélangent son désir de défendre la chrétienté et une sympathie pour les causes nationales.

C'est ainsi qu'il encourage l'intervention militaire et diplomatique française dans de nombreuses directions, parfois contradictoires.

La France intervient ainsi en Crimée (1854-1856) contre la Russie aux côtés des Anglais, puis contre les Autrichiens en 1859 pour aider la maison de Savoie (batailles de Magenta et Solferino) à constituer un État italien. De même il développe la politique coloniale française initiée sous Charles X en intervenant au Sénégal et en Algérie, au Vietnam (Saigon et la Cochinchine sont contrôlées en 1859) et au Cambodge (1863). Il lance également une vaste opération militaire au Mexique à partir de 1861 pour soutenir l'empereur Maximilien.

En tant que défenseur de la chrétienté, il intervient aussi au Liban en 1860 pour protéger les chrétiens victimes des exactions druzes. C'est aussi au nom de ces principes qu'il s'oppose à la jeune Italie qui veut s'emparer des terres pontificales en interdisant à l'État italien la récupération de Rome (1867), s'aliénant ainsi des sympathies jusque là acquises.

Cet interventionnisme entraîne d'ailleurs la chute finale du régime.

L'expédition du Mexique est un échec en 1867 et Napoléon III est utilisé par Bismarck, le chancelier prussien. En effet, la France accepte de rester passive face à la volonté prussienne de créer un État allemand (entrevue de Biarritz avec le chancelier Bismarck en 1865), mais une fois l'Autriche écrasée, les provocations allemandes rendent la guerre inévitable.

Cette guerre, déclarée par la France, elle est un échec militaire et politique qui pousse l'empereur, capturé par les Allemands, à abdiquer en septembre 1870.

La reddition de

Napoléon III, le 2 septembre

1870 ǀ © iStock – Keith

Lance

La reddition de

Napoléon III, le 2 septembre

1870 ǀ © iStock – Keith

Lance

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !