La structure du texte dramatique- Seconde- Français

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Définir la progression dramatique.

- Connaitre les règles qui structurent le théâtre classique.

- Le texte dramatique est destiné à être mis en scène.

- La progression dramatique part de la scène d’exposition et s’étend jusqu’au dénouement.

- Les règles des trois unités, de la vraisemblance et de la bienséance régissent l’écriture des œuvres classiques.

- Le genre théâtral

- Le théâtre classique

Le terme « dramatique » désigne, ici, tout ce qui est relatif au théâtre, et non pas ce qui est douloureux ni ce qui finit mal. Le mot « théâtre » vient du grec theôria qui signifie « action d'examiner ». Le texte dramatique est donc, avant tout, le support d'un spectacle, qui repose sur la présence physique des comédiens qui font exister le texte en l’interprétant devant un public.

Découpée en actes et en scènes, l'action dramatique relate, le plus souvent, tous les évènements qui permettent de passer d'une situation de départ, exposée dans l’exposition, à une situation d'arrivée : le dénouement. On distingue quatre étapes dans cette progression.

La scène d'exposition est la première scène d'une pièce qui donne, en général, tous les renseignements nécessaires à sa compréhension et concernant le lieu, l'époque, les personnages et l'intrigue.

Les conflits, qui font obstacle à la progression de l'action, atteignent leur paroxysme lors du noeud dramatique.

Aussi appelées les coups de théâtre, les péripéties sont tous les évènements inattendus qui surviennent et qui modifient le déroulement de l'action.

Le dénouement est le moment où tous les conflits sont résolus, où tous les obstacles et toutes les difficultés sont surmontés ; c'est aussi la fin de la pièce. Le dénouement fournit des indications sur le genre auquel appartient la pièce : une fin heureuse est l'apanage de la comédie, une fin cruelle celui de la tragédie.

Au XVIIe siècle, le théâtre est régi par des règles strictes. Le dramaturge doit se soumettre à ces contraintes d’écriture sous peine de voir son œuvre censurée.

La règle des trois unités concerne trois éléments :

- le temps : l'action est supposée durer 24 heures. Toutes les intrigues et les péripéties doivent donc se dérouler en un seul jour ;

- le lieu : l'intrigue se déroule dans un lieu unique, le plus souvent dans un palais ; mais on a régulièrement élargi à toute une ville. Cette notion un peu étroite ;

- l'action : la pièce doit être composée d'une intrigue unique.

La règle de la bienséance impose de ne pas choquer le public. Tous les éléments trop violents (combats, mort des personnages, etc.) doivent être racontés par un personnage et non montrés.

La règle de la vraisemblance précise que l'intrigue ne doit pas dépasser les limites de la vraisemblance : aucun des évènements qui se déroulent sur la scène ne doit être considéré comme improbable ou impossible.

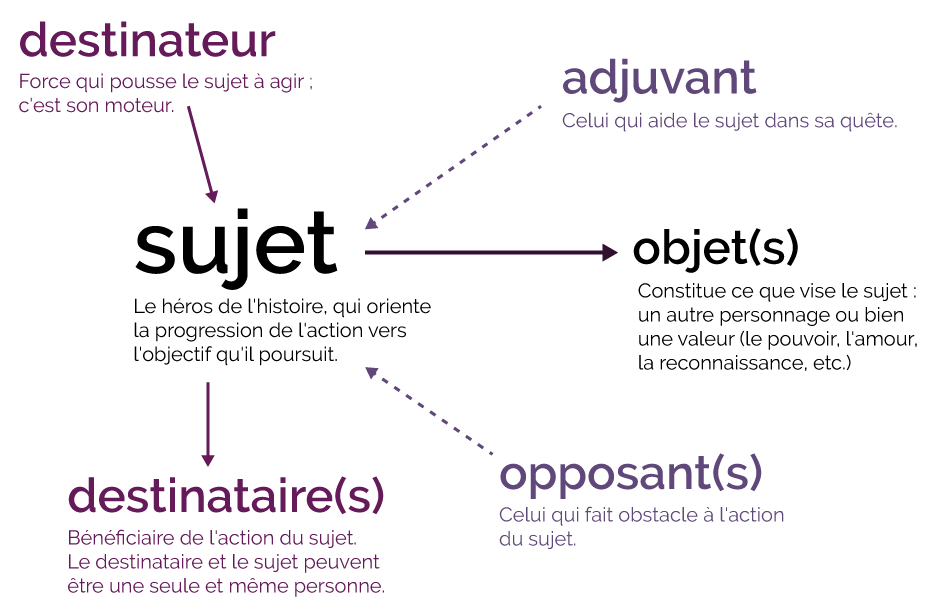

Dans une action dramatique, chaque personnage incarne une force en mouvement, qui cherche à satisfaire un désir. On distingue six types de forces :

- le sujet désigne le héros de l'histoire, qui oriente la progression de l'action vers l'objectif qu'il poursuit ;

- l'objet constitue ce que vise le sujet : un autre personnage ou bien une valeur (le pouvoir, l'amour, la reconnaissance, etc.) ;

- l'adjuvant représente celui qui aide le sujet dans sa quête ;

- l'opposant désigne celui qui fait obstacle à l'action du sujet ;

- le destinateur est une force qui pousse le sujet à agir ; c'est son moteur ;

- le destinataire est le bénéficiaire de l'action du sujet. Le destinataire et le sujet peuvent être une seule personne.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !