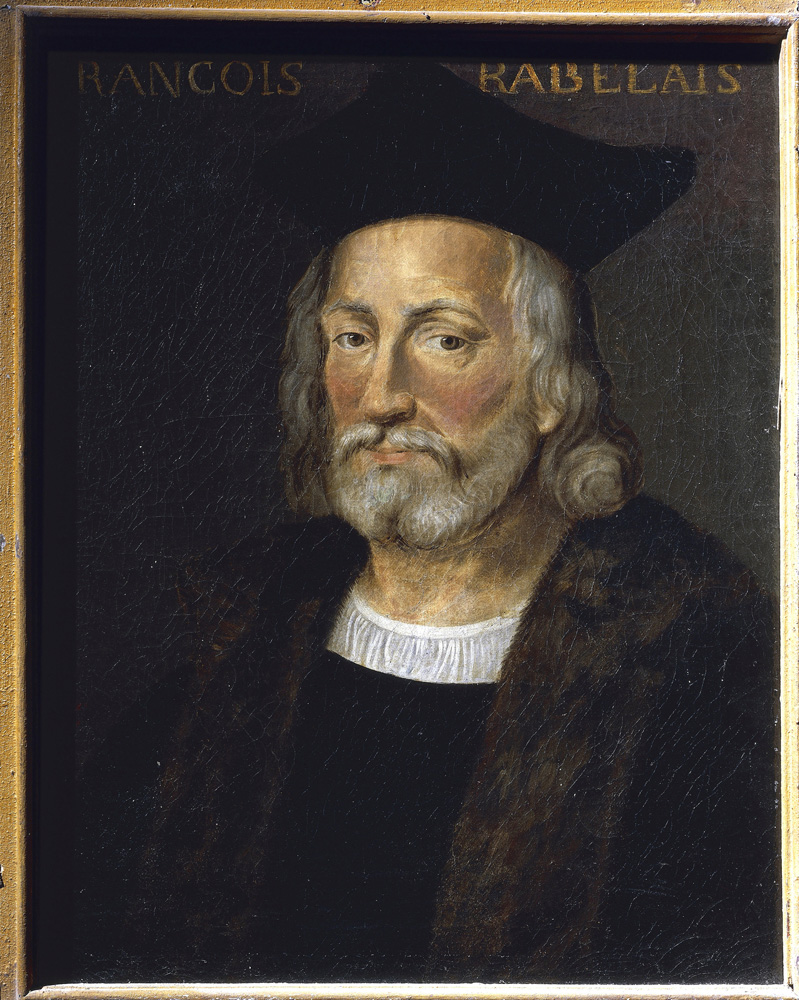

François Rabelais

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Devenu bénédictin dans un couvent du Poitou en 1524, il assiste l'évêque du lieu et étudie le droit.

En 1530, il quitte l'habit de moine, part à Montpellier étudier la médecine et s'installe à Lyon pour exercer son nouveau métier. Là, il se lie avec la société intellectuelle et correspond avec Didier Erasme, un grand humaniste de l'époque.

En 1532, tout en menant sa carrière brillante de médecin, il fait paraître, sous le pseudonyme d'Alcofribas Nasier (anagramme de son nom), Les Horribles et Épouvantables Faits et Prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Dipsodes, l'histoire d'un géant, inspirée d'un personnage populaire de la littérature du Moyen Âge. Les autorités religieuses condamnent immédiatement cet ouvrage qui est jugé obscène.

Il en est de même pour la suite des aventures de ses géants : La Vie très horrifique du grand Gargantua en 1534, Le Tiers Livre des faits et dits héroïques du bon Pantagruel en 1546, Le Quart Livre en 1552 et Le Cinquième Livre en 1564, dont l'authenticité n'est pas assurée.

Devenu le médecin personnel de Jean du Bellay, évêque de Paris, il le suit à Rome pour de longs séjours, mais c'est à Paris qu'il s'éteint en 1553.

|

| François Rabelais |

Le Tiers Livre et Le Quart Livre font suite à Pantagruel, mais sans qu'il soit véritablement question de géants : éloge des dettes et du « pantagruélion » – herbe mystérieuse aux vertus singulières –, consultations de savants pour savoir si Panurge peut se marier sans risques et de l'oracle de la Dive Bouteille. Rabelais abandonne le récit des aventures de ses géants pour proposer sur le mode du rire une réflexion sur les préoccupations de son temps.

Dans Le Cinquième Livre, on retrouve Pantagruel et ses compagnons qui, au terme de leur voyage, rencontrent la pontife Bacbuc.

Le grotesque (hauts faits traités sur le mode bouffon), les tons et les registres de langue contrastés, les jeux de mots, les accumulations délirantes, tous ces procédés servent la philosophie et le projet de Rabelais ; il affirme dans l'avis « Aux lecteurs » de Gargantua :

Mieulx est de ris [rire] que de larmes escripre [écrire],

Pour ce que [parce que] rire est le propre de l'homme ».

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !