Épaississement de la croûte continentale

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Toutefois, il existe certains reliefs beaucoup plus élevés : ce sont les chaînes de montagnes récentes comme les Alpes ou l’Himalaya.

Ces chaînes de montagnes sont le résultat d’une collision entre deux blocs continentaux qui a conduit à l’épaississement et au raccourcissement de la croûte continentale.

Dans la chaîne des Alpes que nous prendrons comme exemple, on estime à 5 mm / an la vitesse de raccourcissement et 2 mm / an la vitesse de surrection (élévation) des massifs alpins et jurassiens.

Les études sismologiques ont permis de localiser la discontinuité de Mohorovicic (limite croûte continentale et du manteau supérieur) sous la chaîne de montagnes. On constate qu’elle est très profonde jusqu’à 70 à 80 km sous les reliefs les plus importants.

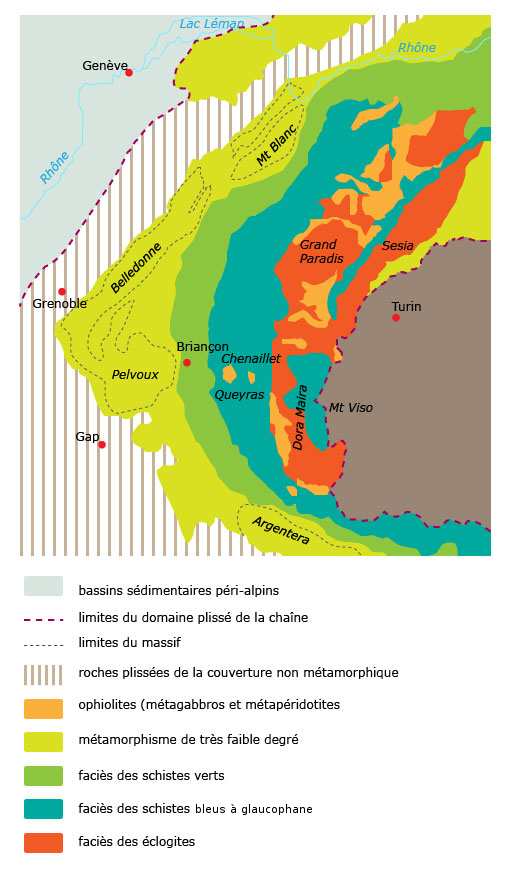

La chaîne des Alpes est bordée au Nord et au Sud par des bassins sédimentaires de type détritiques (bassins péri-alpins) formés à partir des produits d’érosion de la chaîne elle-même.

Au niveau de l’arc de cercle, on observe d’Ouest en Est une succession de roches sédimentaires et de roches métamorphiques plissées dans lesquelles on détecte des massifs granitiques et métamorphiques.

La présence de déformations des roches (plissement et métamorphisme) témoigne d’importantes contraintes tectoniques dans cette région.

• Des plis qui résultent de la déformation des roches en profondeur lors d’une augmentation de la température. Les roches adoptent alors un comportement plastique.

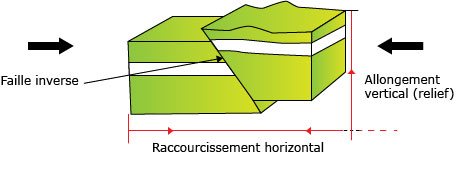

• Des failles inverses qui se forment dans les zones superficielles plus froides. La roche adopte alors un comportement cassant. Sous l’effet des forces de compression un compartiment plus ancien remonte au-dessus d’un compartiment plus récent.

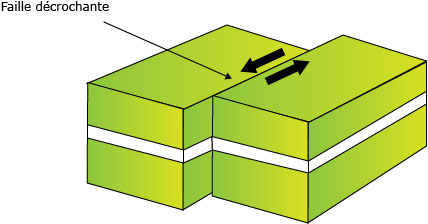

• Des décrochements qui correspondent à des mouvements horizontaux des compartiments le long d’une faille verticale dite « décrochante ».

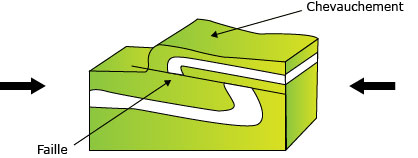

• Des chevauchements (d) qui conduisent un ensemble de terrains à en recouvrir un autre. Les deux blocs présentent alors un contact anormal peu incliné. Lorsque le chevauchement est important (plusieurs km) on parle de nappe de charriage.

Cette compression tectonique se poursuit en profondeur où on observe une superposition d’écailles crustales : prisme d’accrétion, aboutissant à un épaississement et un raccourcissement de la croûte continentale. C’est l’orogenèse.

Les zones orogéniques (formation des chaînes de montagnes récentes) sont des zones qui favorisent le métamorphisme. En effet, sous l’effet des contraintes, les roches vont être comprimées et vont pouvoir être enfouies ou au contraire être amenées vers la surface très rapidement.

Les roches sédimentaires et cristallines alpines ont quasiment toutes subies du métamorphisme mais avec des degrés plus ou moins importants.

On observe d’Ouest en Est (Document 1) :

- Des roches sédimentaires présentant un degré de métamorphisme faible ;

- Des roches présentant un faciès de schistes verts (métamorphisme de type pression intermédiaire et haute température) ;

- Des roches présentant un faciès de schistes bleus à glaucophane caractéristiques de conditions de métamorphisme de basse température et haute pression ;

- Des roches présentant un faciès éclogite correspondant aussi à des conditions de métamorphisme de basse température et haute pression ;

- Des ophiolites, restes de l’ancienne lithosphère océanique et ayant subies du métamorphisme de type haute pression et basse température (métagabbro et méta péridotite).

L’étude des roches métamorphiques permet de reconstituer les conditions de température et de pression régnant dans la région lors de leur formation. Notamment, le métamorphisme de haute pression et basse température traduit un enfouissement des roches lors de la subduction et résulte de l’épaississement de la croûte continentale.

Ce mouvement de convergence a conduit à la disparition d’un océan et à la collision de deux blocs continentaux qui a pour conséquence la compression et l’épaississement de la croûte continentale. Ainsi, sous chaque chaîne de montagnes récente, on constate que la discontinuité de Mohorovicic (Moho) peut atteindre une profondeur de 70 à 80 km.

Il existe de nombreux témoins tectoniques et pétrographiques de cette compression et de cet épaississement crustal :

- Des plissements, des failles inverses, des décrochements et des chevauchements

- Des transformations minéralogiques et structurales des roches appelées métamorphisme.

La reconstitution de la chronologie de ces transformations notamment métamorphiques permet de mieux comprendre l’histoire géologique de la formation d’une chaîne de montagne incluant (i) la subduction d’une lithosphère océanique, (ii) la fermeture d’un océan et (iii) la collision continentale conduisant à la surrection d’une chaîne de montagnes.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !