Les mécanismes de défense d'une plante

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Elles ont développé au cours de l'évolution des moyens de défense contre les prédateurs mais aussi contre les agressions du milieu environnant.

Quels sont les mécanismes de défense d'une plante ?

• Une cuticule cireuse

Toutes les feuilles présentent un épiderme recouvert d'une cuticule épaisse, c'est une protection mécanique qui rend la feuille imperméable. La circulation de la vapeur d'eau se fera uniquement par les stomates. La plante conserve ainsi un maximum d'eau et régule elle-même sa transpiration par les stomates.

Exemple : le houx, la myrte.

• Pilosité

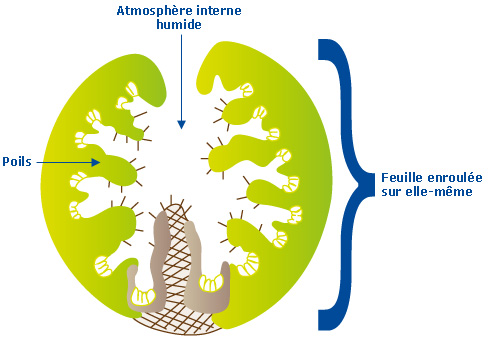

Dans les milieux très sec, ou bien encore dans les déserts, les plantes ont développé des poils sur les feuilles qui permettent de maintenir une atmosphère humide de quelques millimètres autour de la feuille. De plus, ces plantes s'enroulent sur elle-même pour cloisonner cette atmosphère humide.

Exemple : c'est le cas de la sauge ou de l'Oyat qui vit sur les dunes près des plages.

• Couleur argentée

Certaines plantes adoptent une couleur argentée sur la face externe de leurs feuilles pour refléter au maximum la lumière du soleil et éviter ainsi l'accumulation de chaleur.

Exemple : L'olivier Cinéraire.

• Organes de stockage

Dans les milieux à fortes variations de précipitations, les plantes doivent stocker un maximum d'eau pendant les périodes pluvieuses pour ne pas en manquer durant les périodes de sécheresse. Elles ont donc développé des organes de stockage (tige, racine...) où les cellules vont se gorger d'eau.

Exemple : Les cactées, le pied d'éléphant.

Pour pouvoir passer l'hiver et supporter la baisse des températures qui endommagerait les tissus des plantes, certaines perdent leurs feuilles (les arbres caduques) et produisent des bourgeons très résistants (structures écailleuses protégeant les futures jeunes pousses). Elles entrent en dormance tout l'hiver, attendant ainsi le retour de la belle saison.

• Vie dans le sol

Les plantes vivaces, quant à elles, perdent leurs organes aériens à la mauvaise saison et passent l'hiver dans le sol où la température est plus clémente et peu variable.

C'est le cas de la pomme de terre qui passe l'hiver sous forme de tubercule, ou de l'oignon qui ne conserve que son bulbe.

• Graines

Les plantes annuelles (qui ne vivent qu'un an comme les œillets ou le myosotis) passent la mauvaise saison sous la forme d'une graine qui germera au printemps.

• Antigel

D'autres comme la Joubarbe, développent des mécanismes d'antigel qui permettent à leurs cellules de ne pas geler. Elles vont diminuer la quantité d'eau dans leurs cellules (essentiellement stockée dans la vacuole) et donc augmenter la concentration des substances dissoutes. Ce mécanisme est adopté par de nombreuses plantes vivant à haute altitude ou en Sibérie, là où la température est très basse.

La salinité peut aussi être augmentée par certaines pratiques agricoles.

Deux solutions sont utilisées par les plantes :

• L'exclusion

La première solution consiste à empêcher le sel (Na+) de rester dans la plante en limitant sont entrée par les racines ou en l'excrétant par les racines ou par transpiration foliaire.

• L'inclusion

Il s'agit dans ce cas d'isoler le sel du reste des organes de la plante en le stockant dans les vacuoles (compartiments fermés).

Exemple : la salicorne.

Ces moyens de lutte peuvent être :

• Physiques, c'est à dire que la plante a développé des structures anatomiques particulières pour dissuader les prédateurs de la dévorer. On distingue les épines (présentes sur les tiges ou les feuilles de plantes comme l'Acacia ou le Rosier) des poils urticants (comme ceux de l'ortie).

• Chimiques, la plante produit alors des substances qui la rendent indigeste (tanins), des odeurs qui font fuir les prédateurs ou des composés phénoliques bactéricides et fongicides (plantes aromatiques).

• Une coopération dans la lutte contre les prédateurs. Cette coopération peut avoir lieu à la fois entre les feuilles d'un même individu et entre les individus.

Suite à une agression par un prédateur, les organes endommagés produisent des molécules qui se dispersent dans l'air et vont avertir le reste de l'individu (plante ou arbre) ou les individus poussant aux alentours.

Exemple : L'acacia produit énormément de tanins dans ses feuilles. Lorsqu'une antilope ou une girafe commence à les manger, il ne faut que quelques minutes pour que les feuilles deviennent indigestes ; l'animal s'éloigne donc. C'est pourquoi le prédateur ne broute jamais en entier, ni très longtemps, le même arbre.

De la même façon lorsqu'un Pin est attaqué par des chenilles processionnaires il avertit ses voisins en envoyant des composés chimiques, ceux-ci réagissent en produisant une toxine de protection.

Elles ont ainsi développé des moyens pour résister :

• à la sécheresse (cuticule, pilosité, couleur, organes spécialisés...) ;

• au gel (perte des feuilles, antigel, graines...) ;

• à la salinité (inclusion, exclusion du Na+) ;

• aux prédateurs (toxines, odeurs, coopération).

Ces mécanismes et défenses sont des adaptations des plantes à leur milieu, améliorées et sélectionnées au cours de l'évolution. Elles sont aussi variées et spécifiques que les milieux de vie des plantes.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !