La disparition des reliefs

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Sur Terre, on constate que plus les chaînes de montagnes sont âgées, moins leur relief est élevé.

Nous cherchons à savoir par quels mécanismes ces reliefs disparaissent.

En France, les montagnes jeunes sont les Alpes et les Pyrénées (80 à 60 millions d'années) et les montagnes anciennes sont les Vosges et le Massif armoricain (350 millions d'années).

Les Alpes culminent à 4810 m, elles ont débuté leur formation il y a 65 millions d'années. En revanche, le Massif armoricain atteint rarement les 400 m d'altitude (le point culminant étant le mont des Avaloires en Mayenne, il mesure 416 m) et s'est formé au Paléozoïque (ère primaire).

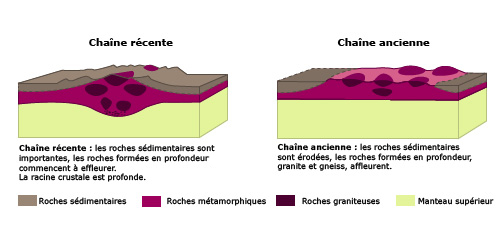

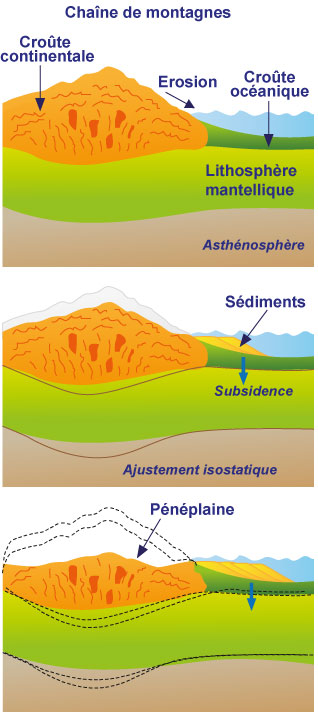

En profondeur, les chaînes récentes sont également caractérisées par une racine crustale avec un Moho profond pouvant atteindre 70 km de profondeur ; alors que sous les montagnes anciennes le Moho est moins profond et atteint entre 20 et 30 km de profondeur.

De plus, dans les chaînes anciennes on observe à l'affleurement une plus forte proportion de matériaux formés et/ou transformés en profondeur.

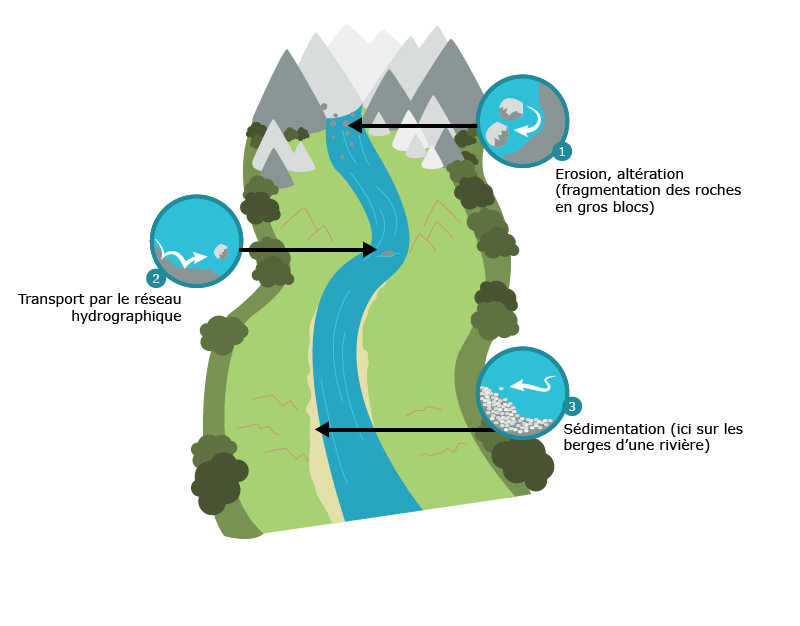

Les roches vont s'altérer, se fragmenter, changer de composition puis seront érodées principalement par le ruissellement de l'eau.

L'altération peut se faire :

• par la gélifraction : c'est l'action du gel et du dégel sur les roches qui les fait éclater et se briser. C'est un phénomène dû à l'alternance de périodes glaciaires et inter-glaciaires subies par la roche au cours des temps géologiques.

Exemple : la mer de glace dans les Alpes dont l'érosion creuse la vallée Blanche en forme de U.

|

|

• par l'action du vent qui creuse les roches (érosion éolienne).

• par l'action des racines des arbres qui fragmentent les roches en s'y frayant un chemin.

• par l'eau : suite à des précipitations répétées, le passage des eaux de ruissellement va user mécaniquement la roche et va également l'altérer chimiquement (par hydrolyse) en transformant les minéraux qui la compose, la rendant plus fragile.

Exemple : le granite sous l'action de l'eau se transforme en sable appelé arène granitique.

Le réseau hydrographique va transporter les produits de démantèlement issus de l'altération des roches initiales.

Ces produits de démantèlement sont appelés "sédiments". Ce sont, des ions pour les plus petits, des graviers voire des blocs rocheux pour les plus gros.

Ces matériaux vont ensuite s'accumuler et se déposer dans des bassins sédimentaires tels les lacs ou les océans.

Ces sédiments s'accumulent et vont former de nouvelles roches : les roches sédimentaires.

Au fur et à mesure que la surface s'érode, le poids des roches est moindre et par le biais d'une pression hydrostatique, la racine crustale remonte petit à petit : c'est le réajustement isostatique.

La finalité d'une chaîne de montagnes est la pénéplanation, c'est à dire sa disparition totale.

Au cours du temps, les montagnes s'altèrent et s'érodent sous l'action de nombreux facteurs. Les produits du démantèlement sont principalement transportés par l'eau et vont se déposer dans des bassins sédimentaires où ils se réagglomèrent sous forme roches sédimentaires.

L'ensemble de ces phénomènes débute dès la naissance du relief et constitue un vaste système de recyclage de la croûte continentale.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !