Le réflexe myotatique

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Définir la notion de réflexe myotatique.

- Connaitre les éléments de cet arc réflexe.

- Interpréter les expériences de Magendie.

- Décrire le circuit du message nerveux dans cet arc réflexe.

- Le réflexe myotatique déclenche une contraction d’un muscle en réponse à son propre étirement. Il permet le maintien des postures dans l’espace.

- Les expériences de Magendie sont utiles pour comprendre le rôle des différentes structures impliquées dans le réflexe myotatique.

- Le réflexe myotatique met en jeu

différents éléments :

- des récepteurs sensoriels : les fuseaux neuromusculaires ;

- des neurones sensoriels ou afférents ;

- des motoneurones efférents ;

- d’autres motoneurones ;

- des interneurones inhibiteurs ;

- des effecteurs : plaque motrice des muscles.

- Seule une synapse intervient sur le parcours du message nerveux, du récepteur sensoriel jusqu’au muscle effecteur. Il s’agit donc d’un circuit neuronique monosynaptique. La durée de propagation du message nerveux est donc limitée au maximum, permettant ainsi une réponse musculaire quasi-immédiate.

- La commande du mouvement volontaire est assurée par le cerveau.

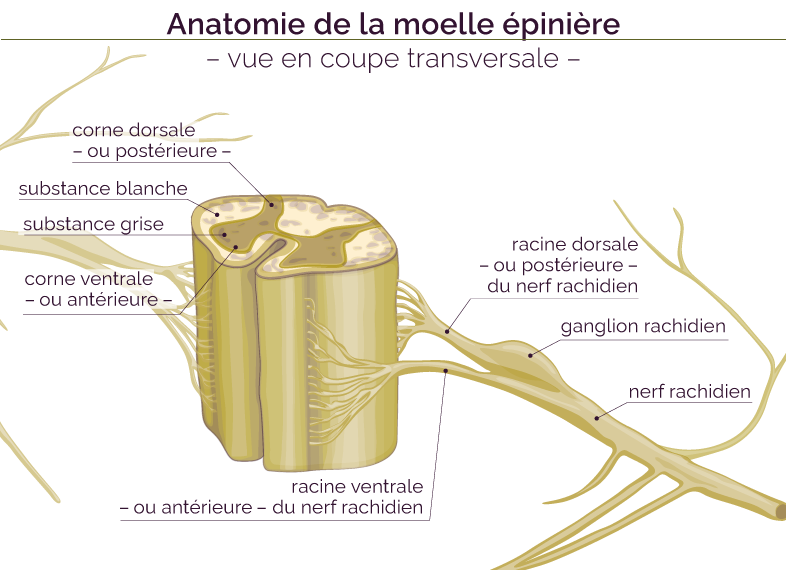

- Il existe deux centres nerveux : le cerveau et la moelle épinière (localisée dans la colonne vertébrale).

- On appelle stimulus un signal permettant de déclencher la réaction d’un système excitable comme le système nerveux.

- Les récepteurs sensoriels stimulés peuvent émettre un message nerveux sensoriel transporté par les nerfs sensoriels jusqu’à un centre nerveux. Celui-ci traite l’information reçue et émet alors un message nerveux moteur transporté par les nerfs moteurs en direction des organes effecteurs.

- Il permet le maintien des postures dans l’espace en assurant une contraction légère des muscles. Il s’agit du tonus musculaire.

- Il intervient également dans le rétablissement de notre position suite à un déséquilibre, afin d’éviter une chute par exemple.

Le réflexe myotatique est un outil de diagnostic qui permet de vérifier le bon fonctionnement du système neuromusculaire.

On peut observer que certains paraplégiques, malgré des lésions importantes du cerveau entraînant une absence de motricité volontaire, ont pu conserver une activité réflexe dans certaines zones de leur corps et notamment dans les jambes.

Ceci démontre que le traitement de l’information lors du réflexe myotatique ne concerne pas le cerveau mais uniquement la moelle épinière.

Il existe un temps de latence entre l’étirement d’un muscle et sa propre contraction. Cela correspond au temps de la transmission du message nerveux du muscle étiré à la moelle épinière et de la moelle épinière au même muscle qui se contracte.

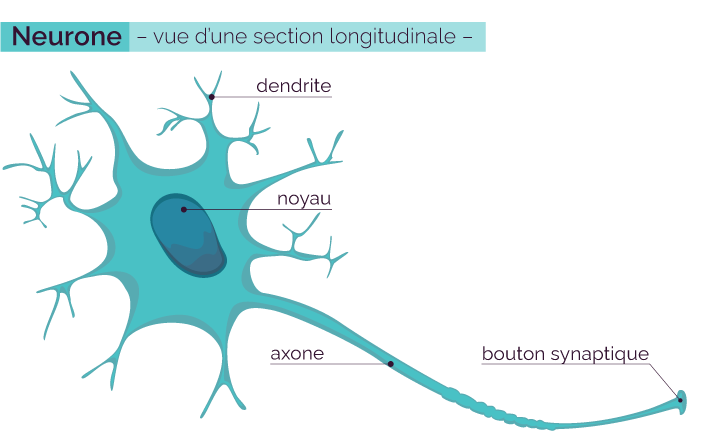

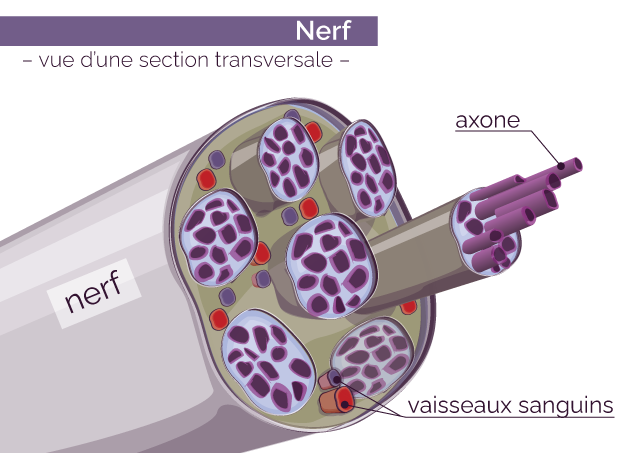

Un nerf est composé d’un ensemble de fibres nerveuses (= axones) qui appartiennent à des cellules spécialisées appelées neurones.

François Magendie (1783-1855), médecin français pionnier de la physiologie expérimentale, démontra grâce à des expériences sur des animaux la différence entre les nerfs moteurs et les nerfs sensitifs. De plus, il précisa la fonction des racines antérieures et postérieures de la moelle épinière.

Les expériences de Magendie (1822) sont utiles

pour comprendre le rôle de différentes

structures impliquées dans le réflexe

myotatique.

Sur les schémas d’expériences, on

représente en rose foncé les parties des

voies nerveuses qui disparaissent suite aux sections

réalisées par Magendie (il faut savoir que

lorsque l’on coupe un neurone, seule la partie qui

contient le corps cellulaire, donc le noyau, survit. Le

reste dégénère et

disparaît).

| Expérience 1 : | Expérience 2 : | Expérience 3 : | |

| Descriptions des expériences | Le nerf rachidien est sectionné. | Section de la racine dorsale de part et d’autre du ganglion rachidien. | Section de la racine ventrale. |

| Schémas d’expérience |

|

|

|

| Observations à court terme | Perte de la sensibilité et de la motricité. | Perte de la sensibilité. | Perte de la motricité. |

| Observations à long terme | Les fibres du nerf rachidien dégénèrent à partir de la section jusqu’aux récepteurs sensoriels et aux muscles. | Toutes les fibres de la racine dorsale dégénèrent sauf entre les deux sections. On remarque que le nerf rachidien dégénère aussi en partie. | Toutes les fibres de la racine ventrale dégénèrent. On remarque que le nerf rachidien dégénère aussi en partie mais différemment de l’expérience précédente. |

| Interprétation des résultats |

Les messages sensoriels allant des récepteurs sensoriels vers les centres nerveux et les messages moteurs allant des centres nerveux vers les muscles passent par le nerf rachidien. Concernant les dégénérescences, elles permettent de situer l’endroit où se trouve le corps cellulaire des neurones. La partie des cellules nerveuses qui est séparée du corps cellulaire ne peut survivre. On peut conclure que les corps cellulaires des cellules nerveuses afférentes et efférentes se trouvent dans les racines ou dans la moelle épinière. |

Seule la sensibilité disparait, les messages nerveux sensoriels passent donc par la racine dorsale du nerf rachidien, puisque c’est elle qui a été sectionnée. Les messages moteurs semblent passer par la racine ventrale du nerf rachidien, puisqu’ils persistent. Quant à la localisation, les corps cellulaires des neurones constituant la racine dorsale se trouvent dans le ganglion rachidien puisqu’il ne disparaît pas. |

La disparition de la motricité confirme le rôle de la racine ventrale du nerf rachidien dans le parcours des messages nerveux moteurs. Par ailleurs, la persistance d’une partie de la racine ventrale montre que les corps cellulaires des motoneurones se trouvent dans la moelle épinière. |

Ces expériences montrent que le message nerveux sensitif issu d’un muscle étiré passe par la racine dorsale du nerf rachidien afin d’atteindre la moelle épinière. Il est véhiculé par les fibres nerveuses sensitives (= neurones afférents) qui constituent le nerf rachidien. Le message nerveux moteur part de la moelle épinière vers le muscle via la racine ventrale du nerf rachidien. Il est véhiculé par les fibres nerveuses motrices (= neurones efférents) qui constituent le nerf rachidien.

Ce circuit est appelé arc réflexe.

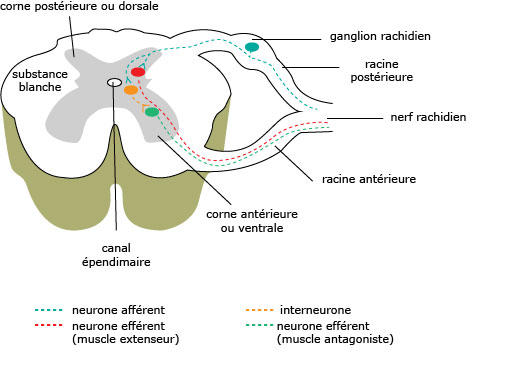

Présentation des neurones mis en jeu dans l’arc réflexe

Le réflexe myotatique met en jeu différents éléments :

- Des récepteurs sensoriels appelés fuseaux musculaires qui sont sensibles à l’étirement du muscle. Ils sont notamment constitués par les terminaisons des neurones sensoriels ou sensitifs afférents qui s’enroulent autour des fibres musculaires.

- Des neurones sensoriels ou sensitifs qui parviennent jusqu’à la moelle épinière. Les corps cellulaires de ces neurones se trouvent dans les ganglions rachidiens des racines dorsales.

- Des motoneurones efférents partant de la moelle épinière qui contrôlent la contraction des muscles. Leurs corps cellulaires se trouvent dans la substance grise.

- D’autres motoneurones qui parviennent aux muscles antagonistes et dont la contraction est inhibée pendant le réflexe myotatique.

- Des interneurones inhibiteurs (situés dans la substance grise) qui assurent les connexions entre les neurones afférents et les motoneurones des muscles antagonistes. Leur rôle est d’empêcher toute contraction de ces derniers.

L’ensemble constitue l’arc réflexe.

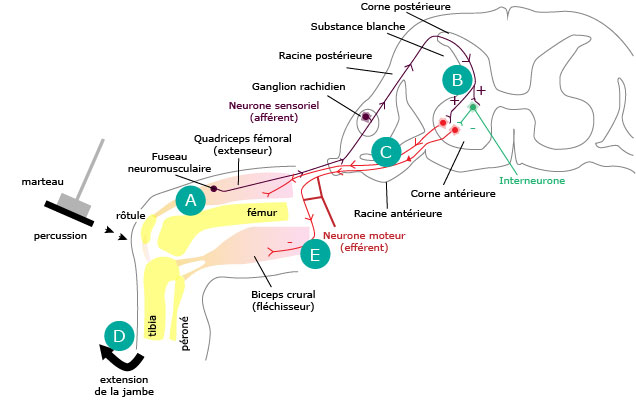

A - Le fuseau neuromusculaire détecte un étirement involontaire du muscle suite au stimulus (choc du marteau sur le tendon rotulien).

B - Un message nerveux sensoriel (ou sensitif) est élaboré et parcourt le neurone sensoriel jusqu’à la substance grise de la moelle épinière. La moelle épinière fait office de centre nerveux où est traitée l’information. Deux neurones y sont stimulés (+ sur le schéma).

C - Un motoneurone innerve le quadriceps (muscle extenseur) au niveau d’une zone appelée plaque motrice (= organe effecteur). Un message nerveux parcourt le motoneurone efférent et provoque, grâce à la plaque motrice, une contraction musculaire du quadriceps.

D - Ce phénomène entraîne l’extension de la jambe qui alors se lève. C’est la réponse du muscle face à son propre étirement.

E - Un interneurone inhibiteur est également stimulé. Ce dernier va empêcher tout message nerveux d'arriver sur le motoneurone efférent associé au muscle antagoniste fléchisseur, le biceps crural (– sur le schéma) : ce dernier ne peut plus se contracter. On constate que seule une synapse intervient sur le parcours du message nerveux, du récepteur sensoriel jusqu’au muscle effecteur. Il s’agit donc d’un circuit neuronique monosynaptique. La durée de propagation du message nerveux est donc limitée au maximum, permettant ainsi une réponse musculaire quasi-immédiate.

Par contre, entre le récepteur sensoriel et le muscle antagoniste, on constate la présence de deux synapses. Le circuit inhibiteur est donc polysynaptique.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !