Histoire de la transformation de l'atmosphère

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

D’autres planètes telluriques possèdent une atmosphère comme Mars et Vénus, de composition bien différente : 95 % de CO2 et 5 % de N2.

La planète Terre se distingue des autres planètes du système solaire par la présence de la Vie. Cette particularité peut avoir un lien avec l’originalité de la composition de l’atmosphère terrestre.

Les impacts météoritiques libèrent une importante quantité d’énergie qui favorise la fusion des roches. L’activité volcanique est très élevée et s’accompagne d’un dégazage permettant la formation de la première atmosphère terrestre.

Sa composition est supposée proche de celle des gaz volcaniques actuels et des chondrites (météorites indifférenciées), (voir Tableau 1).

Elles est donc très riche en vapeur d’eau et dioxyde de carbone. On note l’absence de dioxygène.

| H2O | CO2 | N2 | O2 | |

| Gaz volcaniques actuels | 83 % | 12 % | 5 % | 0 % |

| Gaz des chondrites | 80 % | 15 % | 5 % | 0 % |

Tableau 1. Composition de la première atmosphère terrestre.

La surface de la Terre se refroidit progressivement. La vapeur d’eau atmosphérique se condense et précipite à la surface de la planète. Les océans se forment.

La composition de l’atmosphère est alors modifiée : elle présente une forte concentration en dioxyde de carbone. Une partie importante de ce dioxyde de carbone se retrouve dissous dans l’eau des océans.

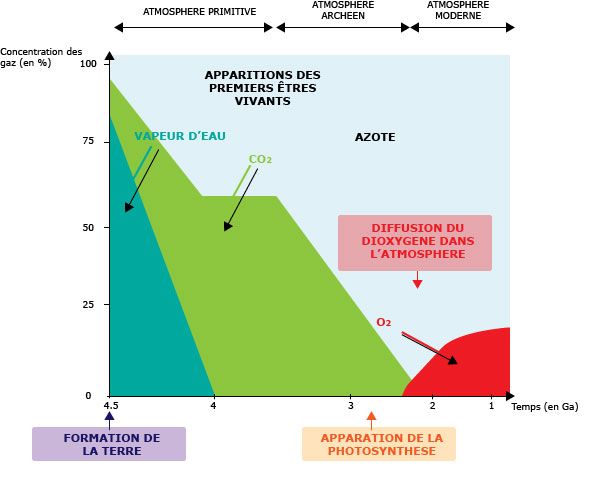

Le taux de dioxyde de carbone devait être alors de 60 à 70 %. C’est l’atmosphère primitive (Doc. 1).

Peu de roches témoins de ces conditions atmosphériques sont disponibles à la surface de la Terre.

Ils se sont formés dans une atmosphère riche en O2.

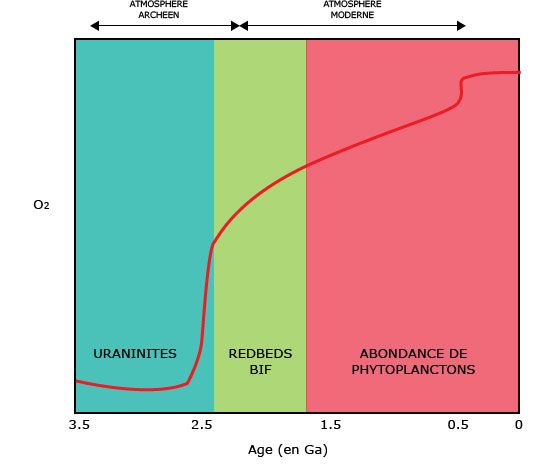

Mais, certains paléosols révèlent la présence de minéraux réduits : les uraninites (UO2) et la sidérite (carbonate de fer) n’ayant pu se former qu’en présence d’une atmosphère pauvre en O2.

Une atmosphère de ce type s'est formée à partir de - 3,5 Ga. L’apparition du O2 dans l’atmosphère est tout d’abord dû à la photolyse de l'eau :

Mais c’est aussi la date de l’apparition de la Vie sur Terre. Ce sont des êtres vivants rudimentaires, unicellulaires capables de se reproduire de façon autonome et d’utiliser les molécules pour se nourrir.

Les stromatolites datant de - 3,5 Ga sont les témoins de cette vie. Ce sont des roches calcaires, des constructions, formées de couches superposées de calcaires précipités. Elles ont été construites par des cyanobactéries (« algues bleues ») qui permettent la capture du CO2 dans les roches sédimentaires de type carbonaté.

La photosynthèse est une réaction chimique qui permet aux êtres vivants d’utiliser le dioxyde de carbone pour produire la biomasse.

Elle fait son apparition entre - 2,8 et - 2,4 Ga. Dans ce processus, le dioxygène est rejeté dans le milieu de vie. Il s’accumule dans les océans avant de se diffuser dans l’atmosphère.

On passe d’une atmosphère primitive sans dioxygène à une atmosphère archéenne avec dioxygène.

On voit apparaître des minéraux oxydés qui ne peuvent se former que dans un milieu oxydant.

C’est le cas de l’hématite (Fe2O3) qui apparaît sous la forme de bandes rouges (Bed Reds) en alternance avec des bandes de silice dans les faciès les plus classiques. On appelle ces gisements de minerais de fer : les fers rubanés (ou Band Iron Formation).

Ces formations sont des roches sédimentaires qui se sont formées dans le fond des océans. On décrit plusieurs gisements à la surface du globe. Ils sont datés de l’Archéen (- 3,8 Ga) (ex. site de Barbeton au Sud de l’Afrique) ou du Protérozoïque Inférieur (- 2,5 à - 1,9 Ga). Cette alternance de minéraux oxydés et réduits aurait pu se former lors de la transition atmosphère réduite / atmosphère oxydée.

Le Fe2+ soluble qui provient de l’hydrothermalisme et du volcanisme sous-marin, s’oxyde en Fe3+ insoluble dans une eau devenue oxydante.

La photosynthèse pourrait être à l’origine de cette oxydation puisqu’elle libère du O2. Dans ces conditions, le O2 est précipité et associé au Fe3+.

La formation des BIF se fait localement au niveau des sites où a lieu la photosynthèse, les « oasis » photosynthétiques.

Au cours du Protérozoïque Inférieur, les gisements BIF deviennent abondants. Leur formation serait due à une oxydation générale des océans.

À partir de - 2 Ga, les conditions oxydantes de l’atmosphère terrestre sont enregistrées dans les sédiments marins et les paléosols (Document 2).

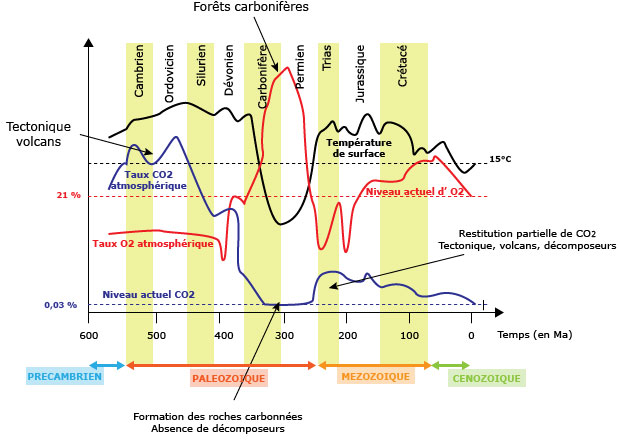

Le taux de dioxygène atmosphérique dépend de la tectonique. Une forte activité volcanique associée à une dislocation des continents va être à l’origine d’une augmentation du taux de CO2 dans l’atmosphère ce qui va favoriser la photosynthèse et une température de surface plus élevée (effet de serre).

Au carbonifère, on note une forte activité photosynthétique qui va permettre la capture du CO2 dans la biomasse. C’est durant cette période qu’elle est rapidement enfouie mais n’est pas décomposée. La majorité des gisements pétrolifères se forme à ce moment là.

La composition de l’atmosphère moderne correspond à celle de l’atmosphère actuelle. La présence de dioxygène est directement liée à la Vie sur Terre.

L’étude des roches montre que cette composition a varié au cours des temps géologiques.

Trois atmosphères différentes se sont succédé :

• L’atmosphère primitive : formée par le dégazage des volcans au début de l’histoire de la Terre (- 4,5 à - 4 Ga). Elle est riche en vapeur d’eau et dioxyde de carbone. Au cours du refroidissement de la planète, la vapeur d’eau précipite et forme les océans. Cette eau entraîne avec elle une partie du CO2 qui va se retrouver piégé dans les premières roches sédimentaires de type carbonaté.

• L’atmosphère archéenne : elle montre l’apparition de dioxygène en faible quantité probablement due à la photolyse de l'eau par les rayonnements solaires. Puis la Vie apparaît (- 3,5 Ga) et enfin la photosynthèse (- 2,8 Ga). On retrouve les marques de cette atmosphère dans des roches sédimentaires appelées uraninites qui se forment en présence d’une atmosphère pauvre en O2.

• L’atmosphère moderne : elle correspond à l’atmosphère actuelle. La transition consiste en la transformation d’une atmosphère réductrice à une atmosphère oxydante. Le O2 produit par la photosynthèse va tout d’abord être piégé dans les roches sédimentaires de type hématite (formation des BIF ou fers rubanés) puis il va diffuser dans l’atmosphère. Ainsi, les roches qui se forment aujourd’hui sont toutes constituées de minéraux oxydés. Les événements tectoniques qui animent la surface de la Terre participent à la transformation de l’atmosphère en favorisant la photosynthèse (formation de marges passives) ainsi que l’activité solaire.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !