Accidents et capacités de récupération

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Comprendre le rôle de la plasticité cérébrale dans la récupération de certains accidents.

C’est le cas lors des accidents de la vie, qu’ils soient physiques ou cérébraux. On observe alors des modifications conséquentes des zones motrices corticales.

Évidemment, les fonctions associées à cette zone sont affectées : si l’accident a lieu dans l’aire motrice, le patient est paralysé. On observe la plupart du temps une hémiplégie, c'est-à-dire une paralysie controlatérale à la lésion.

Dès que l’état de santé du malade le permet, on commence la rééducation fonctionnelle.

En effet, les observations ont montré que plus on sollicitait le patient tôt et souvent, plus les chances de récupération augmentaient. Dans 1/3 des cas, les malades restent dépendants, mais les 2/3 d’entre eux, même s’ils ont parfois des séquelles, retrouvent leur autonomie.

Depuis longtemps, les médecins ont compris que cette récupération des fonctions motrices implique que le cerveau se réorganise afin de pallier à la zone morte. L’imagerie cérébrale fonctionnelle a permis de visualiser ces changements. Plusieurs phénomènes ont été constatés. Dans certains cas, on peut observer une activation anormale des deux hémisphères. L’aire corticale qui se trouve du même côté que le membre paralysé fonctionne alors qu’elle ne le fait pas habituellement.

L’hémisphère sain semble prendre en charge la motricité des membres affectée par l’AVC. La plasticité cérébrale intervient également dans l’hémisphère atteint.

Dans pratiquement tous les cas, on a mis en évidence une modification de la répartition de l’activité cérébrale dans le cortex. En effet, une partie des zones voisines de la lésion semble prendre le relais. Ce qui est particulièrement étonnant dans ce processus, c’est que le patient récupère en partie de sa paralysie, mais qu’en plus la motricité des autres régions du corps n’est absolument pas affectée. La récupération neurologique serait alors due à l’activation de cellules nerveuses existantes mais sous-employées.

Remarque :

On a constaté que lorsque les lésions cérébrales survenaient chez les enfants, ceux-ci récupéraient beaucoup plus facilement.

De plus, les séquelles étaient beaucoup moins importantes que celles observées chez des adultes avec des lésions comparables.

Ces observations confirment que la plasticité cérébrale est beaucoup plus efficace pendant la croissance.

Les cas de patients ayant perdu une ou deux mains ont été particulièrement étudiés, dans la mesure où l’aire corticale qui innerve la main est assez grande et donc plus facile a étudier avec les techniques d’imagerie fonctionnelle. On a constaté que très rapidement après la perte du membre, la zone motrice affectée à la main devient de plus en plus petite car les zones voisines s’agrandissent et en particulier celle du visage.

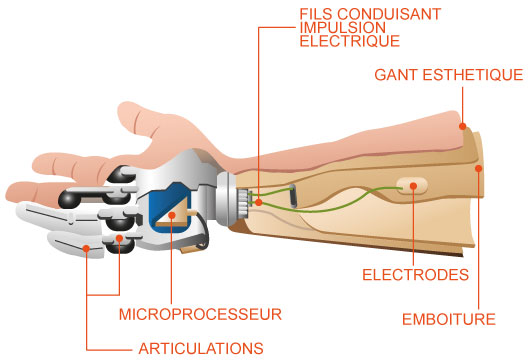

De nombreux cas montrent que cette plasticité du cerveau peut varier selon les situations, et surtout selon les moyens mis en œuvre pour aider les personnes. Lorsqu’on le peut, on remplace la main par une prothèse robotisée que le patient apprend à contrôler en contractant les muscles de ses avant-bras.

Chez les utilisateurs de telles prothèses, qui permettent entre autres de reproduire certains gestes de la main comme par exemple la saisie d’objets, on constate que la région motrice dédiée à la main régresse beaucoup moins.

La chirurgie a fait depuis quelques décennies des progrès considérables. En 2000, la première double greffe de main a été réalisée par l’équipe du professeur Dubernard.

Cette intervention a été l’occasion de faire une étude très approfondie de la plasticité cérébrale.

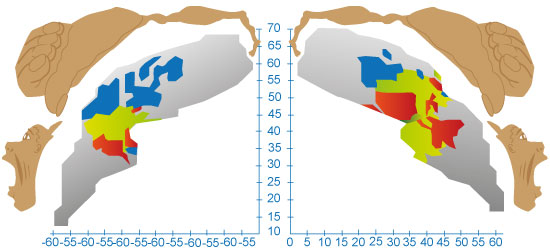

• Avant la greffe, l’IRM fonctionnelle avait montré que dans chaque hémisphère, la zone corticale de la main était fortement réduite, celle du visage s’étant agrandie.

• Après la greffe, l’imagerie cérébrale a montré que l’aire du visage avait pratiquement retrouvé sa forme habituelle au bout de quelques mois. La zone correspondant aux mains était à nouveau active pour commander les mouvements des doigts.

Cartes d'activations obtenues dans le cortex moteur lorsque le patient greffé exécute des mouvements manuels.

Le corps est représenté dans le cerveau de manière inversée.

Sur l'image de gauche, sont rapportées les activations dans le cortex moteur primaire (M1) gauche qui contrôle les mouvements de la main droite, et inversement sur l'image de droite.

En rouge, les activations obtenues lors de l'examen effectué avant la transplantation ; en bleu, six mois après et en vert, la zone de recouvrement entre les deux examens.

La principale conclusion de cette étude est que les mains greffées sont reconnues et activées de manière normale par le cortex moteur.

En effet, la plasticité cérébrale qui intervient après un accident peut également entraîner un remodelage afin de retrouver l’organisation qu’avait le cerveau avant l’accident.

Il faut noter cependant que ce phénomène est aussi mobilisé chez des patients qui ont un cerveau sain mais des atteintes à d’autres régions du corps. C’est le cas lors de traumatismes physiques graves comme les paralysies motrices, les amputations. Dans ce cas-là, les changements ne sont pas définitifs puisqu’en soignant les patients par exemple avec une greffe, on constate que le cerveau peut retrouver une organisation quasi-normale.

Les accidents de la route peuvent occasionner des traumatismes particulièrement sévères. La violence du choc peut par exemple entraîner la destruction du système nerveux innervant le bras. Le membre est alors paralysé et la personne ne ressent plus rien.

Pourtant, certains accidentés ont parfois des sensations douloureuses liées à leur membre disparu : les douleurs fantômes. À l’heure actuelle, on ne connait toujours pas l’origine de ce phénomène. Afin d’éviter de prescrire des traitements médicamenteux parfois très lourds pour les soulager, des médecins ont trouvé des solutions parfois étonnantes.

L’un des traitements remarquables consiste à tromper le cerveau à l’aide d’un dispositif vidéo en présentant au patient une image de son bras paralysé en train de bouger (il s’agissait d’enregistrements de son bras sain).

Chez les personnes qui avaient eu leur accident récemment, les douleurs fantômes ont pratiquement disparu, au point d’arrêter les médicaments antidouleur. Le soulagement dure même plusieurs mois après l’arrêt de l’utilisation du dispositif vidéo.

L’imagerie fonctionnelle a montré que la zone motrice dédiée à la main et au bras avait retrouvé une activité normale. C’est d’autant plus remarquable que le patient est conscient de la supercherie.

Une des hypothèses proposée pour expliquer ce phénomène est que le cortex moteur s’organise en voyant les gestes qu’il commande.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !