L'immunité innée

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Quels sont les barrières naturelles ?

Quelles cellules entrent en jeu lors d'une infection et quels sont les mécanismes mis en place ?

- des agents infectieux tels que les microorganismes pathogènes (bactéries, champignons, virus, …)

- des facteurs physiques ou chimiques venant altérer l’intégrité de notre patrimoine génétique et pouvant conduire au développement de tumeurs (UV, produits chimiques...)

Il existe des moyens de se protéger de ses agents agressifs environnementaux :

- se laver les mains ou stériliser le matériel médical permettant de limiter la contamination (pénétration des agents infectieux dans l’organisme). C’est l’asepsie.

- désinfecter une plaie afin de limiter le risque d’infection (prolifération des agents infectieux dans l’organisme). C’est l’antisepsie.

Parfois, ces mesures préventives et curatives ne suffisent pas. Un agent infectieux a réussi à passer les barrières de l’organisme.

Associées à la peau, certaines glandes sécrètent des substances acides, comme la sueur, qui ont une fonction antiseptique. Ces substances constituent une barrière chimique.

La moindre plaie constitue un point d’entrée potentiel pour les agents infectieux.

Elles forment elles aussi une barrière mécanique étanche. En outre, elles sécrètent un mucus permettant d’englober les agents infectieux et de les éliminer. Les cils vibratiles présents à leur surface facilitent leur élimination.

L’ensemble des informations est résumé dans le tableau suivant :

| Peau | Muqueuses | ||||

| Intestin |

Appareil génital / urinaire |

Poumon | Yeux / Nez | ||

| Mécaniques | Épithélium continu | ||||

| Flux d'air ou de liquide | Mouvements ciliaires | ||||

| Chimiques | Acides gras | pH acide | Mucus | Surfactant | Enzymes (lysozymes) |

| Enzymes | |||||

| Biologiques | Flore bactérienne normale | ||||

Il existe plusieurs voies de contamination :

• la voie aérienne, par inhalation de particules contenant des agents infectieux (affections respiratoires, grippe) ;

• la voie digestive, lors de l’ingestion d’aliments contaminés (listériose, leishmaniose, choléra, …) ;

• la voie sexuelle, (IST, Infections sexuellement transmissibles) ;

• la voie cutanée, lors d’une plaie ou d’une égratignure.

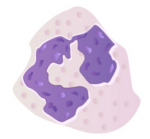

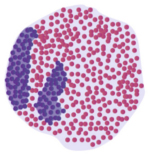

Si on observe au microscope optique du pus issu d’une plaie infectée, on observe de nombreux leucocytes entourés de bactéries. Ces leucocytes sont aussi appelés des globules blancs, ce sont des cellules du système immunitaire produites dans la moelle osseuse. On les retrouve dans le sang, la lymphe et les tissus conjonctifs de notre organisme.

Il existe 3 types de leucocytes :

• Les granulocytes : composés en majorité de neutrophiles ou phagocytes qui interviennent rapidement en cas d'infection bactérienne.

• Les lymphocytes : qui interviennent plus tard dans la réponse immunitaire adaptative.

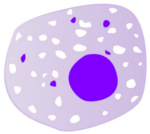

• Les monocytes : qui sont essentiellement des macrophages.

| Granulocytes | Neutrophiles |

|

| Basophiles |

|

|

| Eosinophile |

|

|

| Lymphocytes | Lymphocytes |

|

| Monocytes | Monocytes |

|

| Macrophage |

|

Les granulocytes et monocytes sont recrutés très tôt au cours de la réponse immunitaire innée (dans les quatre premières heures) et restent fonctionnels 4 jours, ils pratiquent ce que l'on appelle la phagocytose.

Les macrophages expriment à leur surface des récepteurs capables de reconnaître de nombreux constituants bactériens. Les agents infectieux se fixent à la surface des macrophages ce qui stimule la production de cytokines et de chimiokines. Puis, les macrophages ingèrent et digèrent les agents infectieux.

Ils préparent aussi la réponse immunitaire adaptative en présentant l'élément pathogène aux lymphocytes.

Les récepteurs impliqués dans cette reconnaissance présentent des particularités qui les distinguent des récepteurs de la réponse immune adaptative :

• Ils sont exprimés à la surface de différentes cellules types : les macrophages, les cellules dendritiques, les mastocytes...

• Ils sont codés par des gènes simples ne subissant aucun réarrangement génique. Leur spécificité est donc héréditaire et ne s’affine pas lors de contacts successifs avec le pathogène. Ils sont tous les mêmes au sein d'une même espèce.

• Ils reconnaissent des structures moléculaires conservées et que l’on trouve de façon répétée à la surface des pathogènes et pas à la surface des cellules du soi.

Les récepteurs impliqués dans la réponse immunitaire innée sont de plusieurs types :

• Les molécules du complément qui ciblent les composants de la paroi cellulaire des bactéries. Elles sont solubles et facilitent la fixation du pathogène à la surface des phagocytes : c’est l’opsonisation ;

• Les récepteurs « éboueurs » à large spectre (scavenger receptors) ;

• Les lectines ;

• Les récepteurs de la famille NOD ;

• Les récepteurs de la famille Toll.

Au site d'infection, les phagocytes sont activés au contact de l'agent infectieux. Ils sécrètent des facteurs solubles :

• les molécules du complément qui participent à la destruction de l'agent pathogène par opsonisation ou lyse directe ;

• les cytokines qui participent à l'activation cellulaire ;

• les chimiokines qui permettent d'attirer les cellules dendritiques ; c'est le chimiotactisme.

Elles présentent des caractéristiques communes :

• Elles ne sont produites que par les micro-organismes et pas par les cellules du soi ;

• Elles ne varient pas entre les micro-organismes d’une même famille ;

• Elles sont essentielles à la survie des micro-organismes.

La réponse immunitaire innée ne conduit à la mise en place d’aucune réponse mémoire, par contre elle est indispensable pour l’activation de la réponse immune adaptative.

Elle est commune à tous les animaux alors que l’immunité adaptative ne concerne que les vertébrés.

Elle intervient localement par recrutement des phagocytes qui expriment à leur surface des récepteurs permettant de reconnaître des motifs conservés caractéristiques des micro-organismes. Ces motifs peuvent aussi être reconnus par des récepteurs solubles (molécules du complément) qui vont faciliter la fixation des pathogènes à la surface des phagocytes et leur internalisation / digestion. C’est l’opsonisation.

Les gènes codant pour ces récepteurs sont conservés entre les espèces animales et au cours de l’évolution. L’immunité innée est donc génétiquement héritée et ne nécessite pas d’apprentissage préalable.

En plus d’être la première ligne de défense de l’organisme, l’immunité innée va aussi permettre de stimuler la réponse immune adaptative.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !