Les agents et les mécanismes de l'immunité adaptative

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Connaitre les cellules en charge de l'immunité.

- Connaitre les mécanismes de l’immunité adaptative.

- Pour se défendre contre une infection,

l’organisme développe deux formes

d’immunité :

- l’immunité innée, première barrière de défense et commune à toutes les espèces ;

- l’immunité adaptative, seconde barrière de défense et propre aux vertébrés.

- L’immunité adaptative est spécifique de l’antigène et est variable d’un individu à l’autre.

- Les acteurs principaux de l’immunité adaptative sont les lymphocytes B et T. Ils sont issus de la lignée myéloïde qui se différencie dans la moelle osseuse.

- Lors d’un contact avec un agent pathogène, les cellules dendritiques, sentinelles de l’organisme, acheminent les antigènes jusqu’aux organes lymphoïdes secondaires. Elles présentent aux lymphocytes T ces antigènes sous la forme de peptides associés à deux types de complexes protéiques : le complexe majeur d’histocompatibilité de type I ou de type II.

- Les lymphocytes T CD4 vont reconnaître les

complexes CMHII / peptide antigénique alors que les

lymphocytes T CD8, les complexes CMHI/peptide

antigénique.

Les lymphocytes T CD4 sécrètent des cytokines qui participent à l’activation de la réponse adaptative tandis que les lymphocytes T CD8 acquièrent la capacité de reconnaître spécifiquement les cellules infectées afin de les détruire par lyse. - Les lymphocytes B spécifiques de l’antigène sont sélectionnés par l’intermédiaire d’immunoglobulines membranaires de type IgM. Le lymphocyte B est alors capable de présenter l’antigène au lymphocyte T CD4 via un complexe CMHII / peptide antigénique.

- Le lymphocyte T CD4 sécrète des cytokines

qui vont permettre l’activation des lymphocytes B et

leur différenciation en plasmocytes, cellules

spécialisées dans la production

d’immunoglobulines. Les lymphocytes T CD4 jouent donc

un rôle central dans la stimulation de la

réponse adaptative. La nature du pathogène va

orienter le type de réponse :

- une réponse à médiation cellulaire dans le cas d’une infection par un virus ou un micro-organisme intracellulaire ;

- une réponse à médiation humorale dans le cas d’allergènes ou de parasites extracellulaires.

L’immunité adaptative est la seconde ligne de

défense de l’organisme.

Sa mise en place est retardée puisqu’elle

survient seulement 4 jours après le contact avec

l’agent pathogène.

Elle fait intervenir les lymphocytes B et T qui jouent un

rôle central dans cette immunité.

Les lymphocytes B produisent des anticorps ; ils sont

responsables de la réponse humorale.

Les lymphocytes T sont responsables de la réponse

cellulaire. Ils sont de deux types : les lymphocytes T

auxiliaires (ou helper Th) et les lymphocytes T

cytotoxiques.

Les cytokines vont servir de médiateurs entre ces

différents lymphocytes et permettre la coordination de

la réponse immunitaire qui est spécifique de

l’agent infectieux ; on parle de coopération

cellulaire.

Les cellules impliquées dans la défense

de l’organisme sont toutes issues de cellules

souches pluripotentes localisées dans la moelle

osseuse.

Sous l’effet de différentes cytokines, ces

cellules souches vont se différencier en

précurseurs lymphoïdes ou

précurseurs myéloïdes.

Les précurseurs myéloïdes vont

donner naissance aux cellules de la lignée

phagocytaire (polynucléaires neutrophiles -PNN-,

monocytes, macrophages, cellules dendritiques) tandis

que les précurseurs lymphoïdes vont donner

naissance aux lymphocytes B, T et « natural

killer ».

Les cellules de la lignée myéloïde

qui se retrouvent au premier rang lors d’une

réponse immunitaire vont migrer par voie

sanguine jusqu’aux tissus alors que les cellules

de la lignée lymphoïde vont gagner les

organes lymphoïdes où va avoir lieu la

maturation des lymphocytes.

Les lymphocytes T immatures (pro-thymocytes) migrent jusqu’au thymus. Là, ils vont subir une première sélection qui va permettre d’éliminer les lymphocytes capables de reconnaître spécifiquement les antigènes du soi. Ils gagnent ensuite les organes lymphoïdes secondaires où aura lieu la maturation de la réponse adaptative.

Les organes lymphoïdes secondaires sont

répartis partout dans l’organisme. On

compte les amygdales, les végétations,

les ganglions lymphatiques, la rate et les plaques de

Peyer au niveau de l’intestin grêle. Ils

sont reliés entre eux par le système

lymphatique.

C’est dans les organes lymphoïdes

secondaires qu’a lieu la rencontre entre

l’antigène et les lymphocytes. Les

lymphocytes naïfs sont véhiculés par

le sang jusqu’aux organes lymphoïdes

secondaires alors que les antigènes provenant du

site infectieux circulent par les vaisseaux

lymphatiques.

Dans le tissu infecté, la réaction inflammatoire a été induite. Des macrophages sécrètent des chimiokines et cytokines qui vont permettre aux cellules dendritiques de venir sur le site. Là elles internalisent l’agent infectieux puis regagnent la circulation sanguine pour rejoindre les organes lymphoïdes secondaires.

Les cellules dendritiques sont capables de

présenter à leur surface les

antigènes étrangers par

l’intermédiaire de complexes

protéiques : le complexe majeur

d’histocompatibilité de type II.

Ce complexe associé à un peptide

antigénique va être reconnu par les

récepteurs T (TCR) présents

à la surface des lymphocytes T

auxiliaires caractérisés par la

molécule CD4 (Cluster Differenciation

4).

Lorsque le recepteur TCR présente une

affinité suffisante pour le complexe

CMHII / peptide antigénique, le

lymphocyte T est activé.

Il se multiplie activement et se différencie en

lymphocyte T auxiliaire mature. On parle de

sélection clonale.

Les lymphocytes T CD4 ainsi activés vont

sécréter des cytokines qui vont

intervenir dans l’activation et le maintien de

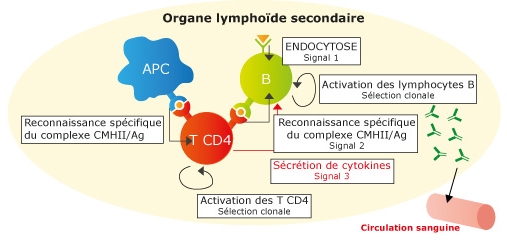

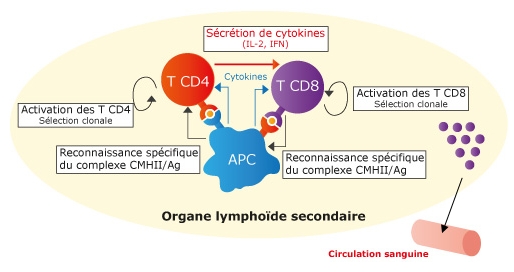

la réponse adaptative (Document 1 et 2).

La majorité des types cellulaires expriment

à leur surface le complexe majeur

d’histocompatibilité de type I.

Ce dernier permet la présentation de peptides

antigéniques à la surface des

cellules.

Le complexe CMHI / peptide antigénique est

reconnu spécifiquement par le recepteur TCR des

lymphocytes T cytotoxiques caractérisés

par la molécule CD8.

De la même façon, les lymphocytes T CD8

présentant une affinité suffisante pour

le complexe CMHI / peptide antigénique sont

activés et se multiplient selon un mode de

sélection clonale (Document 2).

Ils ont la capacité de se lier aux cellules

présentatrices de l’antigène et

d’induire leur lyse. Ils sont très

efficaces dans l’élimination des cellules

infectées par un virus.

Les lymphocytes B immatures expriment à leur

surface des immunoglobulines membranaires de type

IgM.

Elles sont capables de reconnaître les

antigènes solubles et de se fixer à la

surface des micro-organismes. La liaison IgM

membranaire / antigène induit un signal

d’activation intracellulaire qui va conduire

à la prolifération clonale du lymphocyte

B et à la maturation de l’affinité

des anticorps (Document 1).

Les anticorps deviennent alors solubles et sont de type

IgG. Les lymphocytes B se différencient en

cellules productrices d’anticorps à forte

affinité : les plasmocytes.

Les anticorps vont intervenir en renforçant

l’action des acteurs de l’immunité

innée par opsonisation. Les IgG se fixent

à la surface des microorganismes ou des

molécules étrangères solubles. Ils

sont ensuite reconnus par des récepteurs

spécifiques des IgG présents à la

surface des phagocytes ce qui va conduire à

l’ingestion puis la digestion des agents

pathogènes.

Quand les lymphocytes T et B sont activés lors

d’un premier contact avec

l’antigène, une fraction des cellules va

évoluer en lymphocytes mémoire.

Ces lymphocytes sont de type B mémoire et T CD8

mémoire. Ils ont acquis la capacité de

reconnaître l’antigène

rencontré avec une forte affinité.

Ils vont jouer un rôle important si

l’organisme rencontre de nouveau le

micro-organisme pathogène.

Ils circulent en permanence dans l’organisme et

sont capables de s’activer au contact de

l’agent pathogène. Ainsi, la

réponse adaptative est plus rapide pour

éliminer spécifiquement l’agent

infectieux.

La vaccination repose sur ce principe. Elle permet

d'avoir une réponse immunitaire

spécifique plus rapide lors d’un contact

avec l’agent pathogène.

La coopération cellulaire est indispensable pour

l’activation de la réponse adaptative.

Les lymphocytes T auxiliaires jouent un rôle

central dans ce processus. Elle a lieu dans les organes

lymphoïdes secondaires.

- Étape 1 : les lymphocytes T CD4 sont activés après avoir reconnu le complexe CMHII / Peptide antigénique à la surface des cellules dendritiques.

- Étape 2 : les lymphocytes B immatures reconnaissent l’antigène par l’intermédiaire des IgM membranaires et l’internalisent (signal 1). Ils deviennent alors capables de le présenter au sein du complexe CMHII à leur surface, aux lymphocytes T CD4 (signal 2).

- Étape 3 : les lymphocytes T CD4 s’activent au contact des lymphocytes B et sécrètent des cytokines qui vont activer spécifiquement les lymphocytes B et permettre la production d’IgG solubles spécifiques de l’antigène (signal 3).

- Étape 4 : les IgG sont libérées dans la circulation sanguine et vont agir au site infecté (opsonisation).

Les cellules présentatrices

d’antigène (APC) sont au centre de ce

processus. Elles vont présenter les peptides

antigéniques d’une part aux lymphocytes T

CD4 par l’intermédiaire d’un

complexe CMHII et d’autre part, aux lymphocytes T

CD8 par l’intermédiaire d’un

complexe CMHI.

Ces interactions conduisent à la

sécrétion de cytokines par l’APC

qui vont activer respectivement le lymphocyte T CD4 et

le lymphocyte T CD8.

Une fois activé, le lymphocyte T CD4 va produire

lui aussi des cytokines qui vont activer le lymphocyte

T CD8 qui va se différencier en lymphocyte T

cytotoxique capable de détruire

spécifiquement les cellules infectées par

le pathogène.

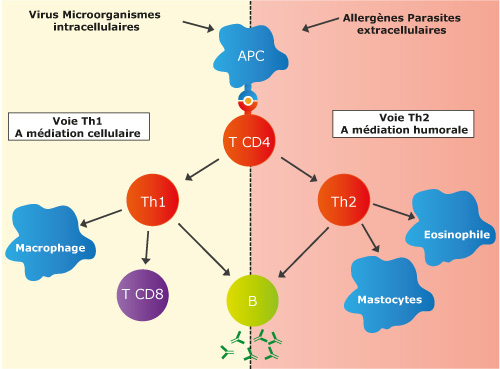

Il existe deux voies possibles de réponse adaptative :

- La voie à médiation humorale qui implique l’activation des lymphocytes B et l’action des leucocytes type mastocytes ou éosinophiles.

- La voie à médiation cellulaire qui stimule préférentiellement les lymphocytes T cytotoxiques et les macrophages.

La nature de l’agent infectieux est

déterminante pour le choix de l’une ou de

l’autre des voies.

Les infections virales et microbiennes intracellulaires

stimulent la voie à médiation cellulaire,

facilitant l’élimination des cellules

infectées.

Les allergènes et les parasites extracellulaires

stimulent la voie à médiation humorale

qui va favoriser l’élimination des agents

pathogènes par phagocytose. Cette

dernière voie est celle impliquée dans

les réactions allergiques.

Il existe deux types de lymphocytes T CD4 :

- les lymphocytes Th1 qui sécrètent de l’interleukine 12 et de l’interféron g lorsqu’ils sont activés par les APC ;

- et les lymphocytes Th2 qui sécrètent l’interleukine 4.

Les lymphocytes Th1 vont produire des cytokines stimulant la voie à médiation cellulaire tandis que les lymphocytes Th2 produisent les cytokines impliquées dans la voie à médiation humorale.

Pour se défendre contre une infection,

l’organisme développe deux formes

d’immunité :

(i) l’immunité innée,

première barrière de défense et

commune à toutes les espèces,

(ii) l’immunité adaptative, seconde

barrière de défense et propre aux

vertébrés.

L’immunité adaptative est spécifique

de l’antigène et est variable d’un

individu à l’autre.

Les acteurs principaux de l’immunité

adaptative sont les lymphocytes B et T. Ils sont issus

de la lignée myéloïde qui se

différencie dans la moelle osseuse.

Lors d’un contact avec un agent

pathogène, les cellules dendritiques,

sentinelles de l’organisme, acheminent les

antigènes jusqu’aux organes lymphoïdes

secondaires. Elles présentent aux lymphocytes

T ces antigènes sous la forme de peptides

associés à deux types de complexes

protéiques : le complexe majeur

d’histocompatibilité de type I ou de type

II.

Les lymphocytes T CD4 vont reconnaître les

complexes CMHII / peptide antigénique alors que

les lymphocytes T CD8, les complexes CMHI/peptide

antigénique.

Les lymphocytes T CD4 sécrètent des

cytokines qui participent à

l’activation de la réponse adaptative

tandis que les lymphocytes T CD8 acquièrent la

capacité de reconnaître spécifiquement

les cellules infectées afin de les

détruire par lyse.

Les lymphocytes B spécifiques de

l’antigène sont sélectionnés

par l’intermédiaire

d’immunoglobulines membranaires de type IgM.

Le lymphocyte B est alors capable de

présenter l’antigène au lymphocyte T

CD4 via un complexe CMHII / peptide

antigénique. Le lymphocyte T CD4

sécrète des cytokines qui vont permettre

l’activation des lymphocytes B et leur

différenciation en plasmocytes, cellules

spécialisées dans la production

d’immunoglobulines.

Les lymphocytes T CD4 jouent donc un rôle

central dans la stimulation de la réponse

adaptative. La nature du pathogène va

orienter le type de réponse :

(i) une réponse à médiation

cellulaire dans le cas d’une infection par un

virus ou un micro-organisme intracellulaire

;

(ii) une réponse à médiation

humorale dans le cas d’allergènes

ou de parasites extracellulaires.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !