La réaction inflammatoire aiguë

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

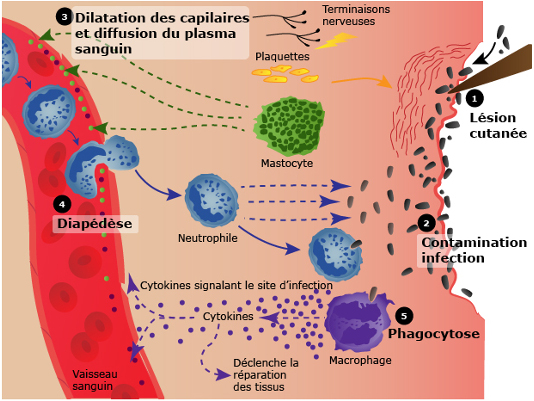

Étape 1 : Lésion cutanée permettant le passage de la barrière naturelle. Les agents pathogènes (bactéries) traversent l’épiderme puis atteignent le derme.

Étape 2 : Contamination conduisant à la pénétration des micro-organismes qui vont débuter leur multiplication cellulaire. C’est le début de l’infection.

Étape 3 : Dilatation locale des capillaires sanguins et diffusion du plasma sanguin dans les tissus avoisinants. Ce qui conduit au gonflement de la plaie et à sa rougeur (érythème et œdème). Les terminaisons nerveuses présentes sont stimulées et envoient un signal de douleur au cerveau.

Étape 4 : Diapédèse. Les phagocytes circulant dans les vaisseaux sanguins vont traverser leur paroi et venir au contact des micro-organismes. On les appelle alors macrophages tissulaires.

Étape 5 : Phagocytose. Les macrophages sont activés et fixent à leur surface les micro-organismes grâce à des récepteurs et les internalisent. Ils vont ensuite les digérer.

Si cette réponse immunitaire innée est suffisante, l’infection est enrayée. Sinon, la réponse adaptative est activée.

(i) la réponse innée immédiate qui permet la reconnaissance de l’agent infectieux par des molécules préexistantes (membranaires ou solubles),

(ii) la réponse inflammatoire aiguë qui consiste en la production de molécules solubles permettant le recrutement de médiateurs cellulaires au point d’infection et la réparation du tissu lésé,

(iii) la réponse immune acquise qui survient au 4e jour de l’infection mais qui est spécifique de l’agent infectieux.

Lors de leur activation au contact de l’agent infectieux, les médiateurs cellulaires, essentiellement des leucocytes (globules blancs) vont sécréter de nombreux facteurs solubles :

• L’histamine : elle favorise la vasodilatation et l’augmentation de la perméabilité capillaire et donc l’œdème. Elle est produite par les basophiles et les mastocytes.

• Les leucotriènes : ils agissent comme agent chimiotactique des polynucléaires et activent les phagocytes.

• Les cytokines / chimiokines (IL1, IL8, IL6, TNF -facteur de nécrose tumorale-) : elles vont agir en attirant sur le site lésé les polynucléaires neutrophiles, les macrophages environnants et les lymphocytes « natural killer » qui vont participer à la phagocytose de l’agent infectieux. Les cytokines facilitent la diapédèse en permettant le relâchement des jonctions serrées reliant les cellules endothéliales de la paroi des capillaires.

La fixation de l’agent infectieux peut se faire directement au récepteur membranaire ou par l’intermédiaire d’une molécule soluble comme les molécules du complément. Ce dernier mécanisme est appelé opsonisation.

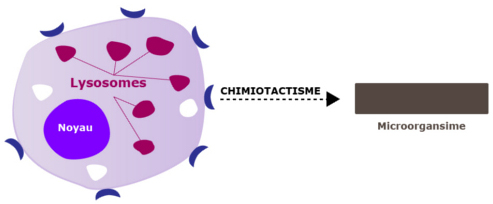

Étape 1 : Attraction du phagocyte par le micro-organisme.

Étape 2 : Adhérence du micro-organisme à la surface du phagocyte.

Le micro-organisme se fixe à la surface du phagocyte par l’intermédiaire de molécules solubles ou de récepteurs membranaires. Cette fixation conduit à l’invagination de la membrane plasmique qui englobe le micro-organisme.

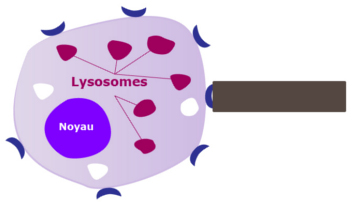

Étape 3 : Ingestion du micro-organisme par endocytose.

Des pseudopodes se forment autour du micro-organisme, ce qui conduit à son internalisation.

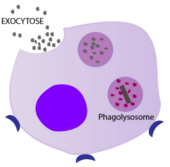

Étape 4 : Formation d’un phagosome.

Le micro-organisme est enfermé dans une vésicule intracytoplasmique, le phagosome qui s’entoure des lysosomes contenant des enzymes digestives. Ces derniers fusionnent avec le phagosome pour donner un phagosolysosme dans lequel le microorganisme va être digéré.

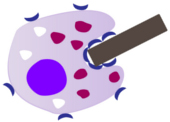

Étape 5 : Digestion du microorganisme.

Les fragments issus de la digestion du micro-organisme vont être rejetés dans le milieu extracellulaire par exocytose.

|

||

|

||

|

|

|

Au lieu de détruire les micro-organismes ingérés, elles vont les transporter jusque dans les organes lymphoïdes où sont présents les lymphocytes, acteurs de la réponse immune adaptative. Des fragments de l’agent infectieux sont alors présentés à ces lymphocytes qui vont subir une sélection clonale ; seuls ceux capables de reconnaître spécifiquement le micro-organisme se multiplient. Leur spécificité vis-à-vis de l’antigène reconnu s’affine.

Par ce processus, l’organisme peut se défendre efficacement, y compris contre les microorganismes qui ont développé des stratégies pour échapper à la phagocytose.

Le système immunitaire met en place une défense en trois étapes : l’immunité innée immédiate (0 - 4h), la réaction inflammatoire qui active l’immunité adaptative.

Les cinq étapes de la réaction inflammatoire sont :

Étape 1 : Lésion cutanée permettant le passage de la barrière naturelle.

Étape 2 : Contamination

Étape 3 : Dilatation locale des capillaires sanguins et diffusion du plasma sanguin dans les tissus avoisinants.

Étape 4 : Diapédèse.

Étape 5 : Phagocytose.

La réaction inflammatoire induite est caractérisée par 4 symptômes :

(i) la rougeur et le gonflement dus à la vasodilatation des capillaires et au passage du plasma sanguin dans le tissu lésé ;

(ii) la chaleur liée au ralentissement de la circulation sanguine ;

(iii) la douleur véhiculée par les terminaisons nerveuses présentes.

La réaction inflammatoire joue un rôle essentiel dans l’initiation de l’immunité adaptative.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !