DROM et COM : des fenêtres françaises sur le monde

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Issus de l'histoire coloniale française, ces territoires possèdent des statuts différents, cinq d'entre eux sont des DROM (Départements et Régions d'Outre-Mer) aux compétences identiques à celles des départements et des régions métropolitains, alors que les autres sont des COM (Collectivités d'Outre-Mer) qui jouissent d'une autonomie plus ou moins avancée.

|

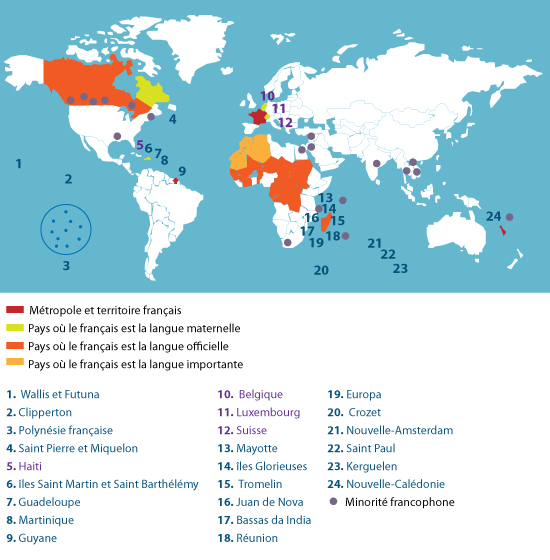

| Doc.1b. La présence française dans le monde |

La France a un passé colonial. Entre le 16e siècle et les années 1950-1960, son empire, à son apogée, atteignait les 120 656 km². Il n’y a pas si longtemps, il s'étendait sur plus de 10 millions de km².

Après la phase de décolonisation qui a marqué les années 1950 et 1960, il ne lui resta plus que quelques « confettis » – des îles réparties dans l’Atlantique, les Antilles, l’océan Indien, le Pacifique Sud, l’Antarctique et la Guyane :

- Les DROM (Départements et Régions d’Outre-Mer) : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et Réunion. Ce sont des territoires français qui ont les mêmes lois que les régions métropolitaines ;

- Les COM (Collectivités d’Outre-Mer) : la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Bathélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce sont des ensembles territoriaux sous souveraineté française mais qui bénéficient d'une certaine autonomie.

La Nouvelle-Calédonie et Clipperton ont encore un autre statut particulier : ce sont des territoires à souveraineté partagée.

Les eaux des ZEE sont en effet des sources de revenus et d’emplois (dans la pêche et dans l’industrie d’extraction).

Aussi restreints soient-ils, les DROM et les COM contribuent à offrir à la France la 2e ZEE de la planète (11 millions de km²), après celle des États-Unis. Si l'on prend l’exemple de la Polynésie française : ce grand ensemble d’atolls, le plus grand du monde, permet à la France de disposer d’une ZEE 12 fois plus grande que celle de la seule métropole.

La ZEE française regorge de ressources naturelles encore peu exploitées. Par exemple, sur les 600 000 tonnes de poisson pêchés par des pêcheurs français, seulement 60 000 (soit 10 %) l’ont été dans les eaux d’Outre-Mer. Dans les ZEE françaises du Pacifique et de l’Antarctique, les prises sont au-dessous de ce que l’écosystème pourrait supporter de façon durable : il y a donc là-bas un potentiel de plusieurs centaines de millions d’euros par an avec la création de plusieurs milliers d’emplois. Par ailleurs, en 2011, du pétrole a été découvert au large de la Guyane française. On sait notamment que les eaux de la ZEE française en Outre-Mer recèlent d’importants gisements de minerais qui, d’ici à 2030, pourraient devenir une source d’approvisionnement importante pour l’industrie française.

|

| Doc.2. La ZEE française |

La fréquentation est forte. L’aéroport international de Tahiti accueille en moyenne 210 000 touristes par an. Aux Antilles, la Martinique et la Guadeloupe accueillent chacune 600 000 touristes par an. Quant à la Réunion, elle accueille en moyenne plus de 420 000 touristes.

Cependant, ce tourisme se concentre sur des espaces bien précis des territoires insulaires : plus généralement les côtes sous le vent – à l'abri du vent – au détriment des espaces intérieurs et des côtes au vent. Il accentue donc parfois les contrastes spatiaux de développement.

|

| Doc.3. Une plage de la Réunion |

Si le niveau de vie est très inférieur à celui de la métropole, le chômage plus élevé et les inégalités sociales plus fortes, ces territoires restent attractifs pour les populations pauvres des pays voisins. Mais cette richesse est à relativiser, car elle repose sur des transferts financiers (aides, prestations sociales et salaires artificiellement élevés) provenant de la métropole, renforçant ainsi la relation de dépendance.

Dans un système à l'économie mondialisée, les routes maritimes jouent un rôle fondamental dans le transport des marchandises : les ZEE d’Outre-mer permettent à la France de sécuriser ses routes. Les navires basés à la Réunion servent à lutter contre les pirates somaliens.

La Guyane offre un cadre idéal pour les essais nucléaires ainsi que pour les activités spatiales. La base de Kourou permet le lancement de satellites, mais elle est également exploitée à des fins militaires (elle abrite un centre de contrôle militaire chargé d’effectuer des missions de surveillance et de renseignement).

L'atoll de Mururoa, en Polynésie française, a aussi été le théâtre d'essais nucléaires, aujourd’hui stoppés.

Un pont a par exemple été construit pour relier la Guyane française au Brésil, sur le fleuve-frontière Oyapock. Ce pont est avant tout un symbole, à l’échelle internationale, de l’instauration de relations franco-brésiliennes, le Brésil étant un État émergent puissant avec qui la France souhaite entretenir de bonnes relations diplomatiques et économiques. Cette proximité territoriale y participe.

Ces « confettis d’Empire », outre qu’ils offrent un potentiel scientifique, militaire et économique certain à la France, assoient également sa présence et son influence dans le monde.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !