Un système mondial dominé par trois aires de puissance (1) : les deux puissances occidentales

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

| FACTEURS DE LA PUISSANCE | MESURES DE LA PUISSANCE |

| Le territoire | |

|

- Superficie

- Ouverture sur l'océan Ressources

Maîtrise de l'espace par les réseaux

de transports

|

- Étendue

- Réseaux

|

| La population | |

|

- Nombre d'habitants

Dimension du marché intérieur et

formation

|

Pourcentage de diplômés, drainage

des cerveaux, IDH, place des services dans

l'emploi

|

| Le poids économique | |

|

- Place de certaines productions,

capacités d'investissements

Grandes entreprises Capacités d'innovations |

Place dans le commerce international (pourcentage

des échanges mondiaux, création ou

domination d'une zone de libre-échange,

IDE, nombre et importance des grandes

entreprises, rôle de la monnaie, part de la

production délocalisée, etc.)

|

| Le poids politique et militaire | |

| Importance des armées, capacité nucléaire, maîtrise de l'espace, poids diplomatique dans les réseaux d'alliances militaires |

Effectifs militaires, têtes

nucléaires, rôle dans les instances

internationales (ONU, FMI), bases à

l'étranger |

| Le rayonnement culturel | |

| Langue internationale, médias, foyer de création artistique, place dans l'Internet, système d'éducation |

Large diffusion de la langue et des

modèles culturels, nombre de prix Nobel

|

|

G. Dorel, « La puissance des États

» dans La Documentation

photographique, n°8006, La Documentation française, 1998. |

|

| Doc.1. La puissances des États | |

Les trois pôles mondiaux réunissent chacun la quasi-totalité des critères énoncés ci-dessus.

C’est au cœur de ces trois pôles que siègent les principaux organismes internationaux : l’ONU, la Banque mondiale et le FMI aux États-Unis ; la Cour pénale internationale et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en Europe occidentale.

Le commerce entre ces trois aires de puissance représente 70 % des échanges mondiaux.

Il s’agit principalement de pôles composés d’États dont le degré de financiarisation est très élevé et qui sont nombreux à compter une banque centrale émettant les principales monnaies mondiales (le dollar, le yen et l’euro). Les plus grandes places financières du monde sont New York, Tokyo, Toronto, Washington, Londres, Paris, Séoul, Shenzhen, Hong Kong et Sydney.

Ces espaces peuvent être alimentés par des flux permanents de capitaux grâce aux progrès technologiques qui les relient en temps réel.

|

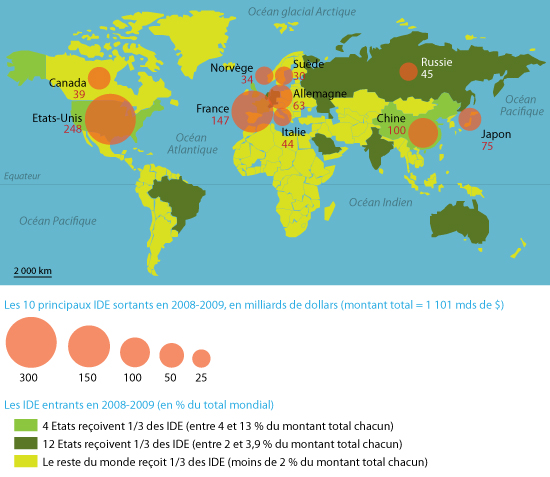

| Doc.2. Les investissements directs à l'étranger (IDE) effectués en 2009 |

On considère que Chicago, Los Angeles et New York sont les villes mondiales d’Amérique du Nord ; Francfort, Londres, Paris et Milan représentent l’Europe occidentale ; et Tokyo, Shanghai, Hong Kong et Singapour, l’Asie orientale. D'autres se distinguent également, notamment en Inde et au Brésil, mais ce sont ces trois pôles qui en comptabilisent le plus – et de loin.

|

« Les États-Unis sont ainsi le

seul pays à disposer de tous les

attributs de la puissance dans quatre

domaines clés : militaire,

économique, technologique et culturel.

Leur capacité militaire leur permet

d’intervenir partout dans le monde, avec

ou sans l’aval de la communauté

internationale. Les entreprises

américaines se situent dans les sommets

de la hiérarchie des firmes

transnationales et le dollar reste la

principale monnaie des échanges

internationaux. La prééminence

américaine est marquée dans le

domaine scientifique et technologique.

L’anglais est la langue

véhiculaire mondiale, la culture

américaine est largement diffusée

à travers le monde. »

Géopolitique des Amériques, sous la direction d'Alain Musset, Nathan, coll. Nouveaux continents, 2006. |

| Doc.3. La puissance américaine |

• Un rôle mondial de premier plan : les États-Unis sont une véritable hyper-puissance

→ Les États-Unis dominent les échanges mondiaux

En dépit de la crise économique de 2008, les États-Unis cumulent les records mondiaux dans de nombreux domaines :

- Le dollar US est la monnaie du commerce international ; les autres États sont soumis aux effets des fluctuations de sa valeur ;

- Leur agriculture est la première au monde. Elle est considérée comme l'un des greniers de la planète (ils produisent 20 % des exportations agricoles mondiales avec seulement 2 % de leur population active !) ;

- Leur industrie est, elle aussi, la première de la planète. Elle représente à elle seule 20 % de la production mondiale ;

- Le commerce extérieur américain est l'un des plus puissants au monde : les États-Unis sont aujourd'hui le 3e pays exportateur et le 3e pays importateur de la planète. Ses principaux partenaires sont l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, le Canada et le Mexique, l'Union Européenne et le Japon ;

- Ils sont également les premiers producteurs de services (banques, parcs d'attractions, loisirs, etc.).

La bourse de Wall Street (New York) domine le marché financier mondial. La bourse des matières premières de Chicago fixe les prix des matières premières, agricoles et minérales.

→ Les États-Unis : première force militaire de la planète

Ils ont à leur disposition un arsenal ultra moderne complet : ils peuvent compter sur la première force aérienne du monde, la première force navale et aéronavale ainsi qu'un armement nucléaire impressionnant.

C'est d'ailleurs cet arsenal qui leur permet d'imposer leur hégémonie militaire et diplomatique au reste du monde.

→ Les manifestations culturelles de cette puissance : l'American Way of Life

Enfin, les États-Unis sont la puissance culturelle qui exporte le plus son modèle dans toute la planète. Le rayonnement culturel de ce pays est extraordinaire : sa langue, ses modes, sa nourriture, son cinéma, ses séries TV, ses marques produites par ses multinationales... Les États-Unis influencent le reste du monde.

→ Ils dominent et imposent leur volonté au monde

Leurs multinationales sont leurs instruments de domination : la puissance économique de ce pays repose principalement sur les IDE (Investissements directs à l'étranger) importants réalisés par ses FTN (Firmes transnationales).

Les multinationales américaines délocalisent leurs usines de montage dans les pays du Sud afin d'y bénéficier d'une main-d'œuvre peu exigeante en terme de salaire.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale – et surtout depuis la fin de la Guerre froide (1989), les États-Unis se considèrent comme les gendarmes de la planète. Ils disposent de bases militaires sur tous les continents et leurs puissantes flottes de guerre sillonnent les mers du globe. Ils utilisent leur force militaire lorsqu'ils estiment que leurs intérêts stratégiques ou économiques sont menacés (Panama en 1989, Irak en 1991 et 2003, Afghanistan, Libye...).

• Un rôle mondial en perte de vitesse :

Cependant, la puissance de cet État connaît un certain nombre de limites.

→ Sur le plan intérieur

La toute-puissance des États-Unis trouve sa limite dans des domaines tels que la grande pauvreté urbaine, les problèmes liés à l'environnement et le désintérêt politique d'une partie de ses électeurs.

→ Sur le plan économique

Les États-Unis sont très fortement concurrencés par un certain nombre d'États dont la puissance augmente : la Chine, le Brésil, l'Union Européenne et quelques NPI (Nouveaux pays industrialisés).

→ Sur le plan militaire

Dans le monde, de nombreuses personnes sont farouchement hostiles à l'hégémonie américaine : le terrorisme musulman trouve une partie de ses racines dans la lutte contre ce qu'il considère comme l'impérialisme américain. Dans le monde musulman, deux raisons principales expliquent ce profond antiaméricanisme : le soutien inconditionnel que les États-Unis apportent à Israël et les fréquentes interventions du pays en Irak et en Afghanistan.

→ Sur le plan culturel

L'American Way of Life ne fascine cependant pas la planète entière. En effet, la culture américaine et son mode de vie ne pénètrent que très peu certaines régions du globe qui sont davantage séduites par d'autres influences culturelles. Au Maghreb, par exemple, le cinéma indien de Bollywood est très à la mode parmi les jeunes générations.

Sa croissance économique reste moyenne en cette période de crise : la croissance de son PIB était de 2,6 % entre 2010 et 2011 et de 2 % entre 2011 et 2012.

Le pays est favorisé du fait que ses matières premières et sa recherche technologique soient complémentaires des besoins économiques de son voisin. Il lui est donc très lié, voire dépendant : un grand nombre d’entreprises canadiennes dépendent par exemple des investissements qui en proviennent. Cependant, ses ressources sont immenses (bois, pêche, pétrole…) et son taux de chômage est nettement inférieur à celui des États-Unis ou de la France : en janvier 2012, il était de 9,9 % en France, 8,3 % aux USA et de 7 % au Canada.

Elle constitue le premier pôle économique et commercial du monde. Elle assure 38 % du commerce mondial des marchandises, est le 1er exportateur et le 2nd importateur mondial de biens et de services. Elle dispose d’une agriculture performante grâce à la PAC (Politique agricole commune) et son industrie est la première du monde avec une large gamme de productions : véhicules, sidérurgie, chimie, aéronautique, aérospatial, électronique et industrie nucléaire civile.

L’Union européenne est enfin le premier récepteur et le premier émetteur d’Investissements directs à l’étranger (IDE).

|

| Doc.4. Les drapeaux devant le Parlement européen de Strasbourg. |

• L’Union européenne présente des faiblesses économiques

Tout d’abord, l’absence d’une politique industrielle commune et le manque de concertation affaiblissent ses industries face à la concurrence internationale et amoindrissent leur compétitivité. Certes, des coopérations existent (comme pour Airbus) et des entreprises – comme Volkswagen ou Renault – sont présentes à l'international, mais ce sont des exemples trop rares dans un environnement très concurrentiel.

Le secteur recherche et développement, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique sont insuffisamment développés et reçoivent trop peu de crédits. Les biotechnologies en particulier accusent un retard important. La faiblesse des rémunérations versées aux chercheurs explique la fuite des cerveaux hors d’Europe.

Enfin, un chômage persistant et la remise en cause progressive du modèle social européen, auquel les populations sont attachées, légitiment un désenchantement perceptible vis-à-vis de l’Union.

• L’Union européenne est une association d’États plutôt disparates.

L’Union européenne s’organise autour de trois héritages : un héritage culturel, qui est celui des limites du monde gréco-romain, un héritage religieux, qui est celui de l’aire judéo-chrétienne, et un héritage philosophique lié à l’humanisme et à la pensée rationnelle.

Pour prétendre entrer dans l’Union européenne, tout pays candidat doit pouvoir se réclamer d’au moins deux de ces héritages.

Les critères politiques sont également clairement énoncés : ont vocation à appartenir à cet ensemble les États de droit, démocratiques, respectant les Droits de l’Homme, dotés d’institutions stables et bénéficiant d’une justice indépendante.

Selon ces critères, les limites pourraient largement dépasser le cadre européen mais, paradoxalement, la Suisse, la Norvège ou l’Islande – qui répondent pourtant à ces conditions – ont choisi pour l’instant de rester en dehors de l’Union.

• L’Union européenne est une association d’États souvent concurrents.

Les différents partenaires de l’Union européenne sont en concurrence économique pour de multiples raisons : parmi elles, on trouve notamment le commerce extérieur (sur le plan des exportations en direction d’autres aires géographiques) ou le commerce intérieur – sachant qu’une large partie des échanges commerciaux est réalisée entre États de cette même Europe.

• L’Union européenne, un espace avec d’importantes disparités socio-économiques.

Les 28 États qui composent aujourd’hui l’Union européenne n’y ont pas été admis au même moment. Ceux qui en font partie depuis le début – les États de l’Ouest (comme la France, l’Angleterre et l’Allemagne) – sont des pays depuis longtemps développés alors que ceux qui y ont été admis plus tardivement – les États de l’Est – présentent encore des retards de développement.

Le développement économique historique de cette zone a induit des disparités importantes entre les régions, notamment entre celles situées au cœur de la dorsale européenne qui cumulent tous les atouts, et les périphéries marginalisées du Sud et de l’Est qui sont les laissées-pour-compte de la croissance. De plus, des poches de pauvreté relatives sont repérables à l’intérieur de chacun des États.

Enfin, il existe également d’importantes disparités socio-économiques entre métropoles et espaces ruraux.

Ce sont ces trois pôles géographiques qui constituent les centres d'impulsion de la mondialisation. Bien sûr, des disparités demeurent au sein même de ces trois entités : ces disparités sont perceptibles en matière d'IDH, d'écarts socio-économiques et de géographie – il en existe notamment entre grandes métropoles et espaces ruraux, entre littoraux et espaces intérieurs, etc.

Enfin, il est à noter que depuis la crise de 2007, les deux premiers pôles – l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale – sont en très nette perte de vitesse face à une Asie orientale qui connaît une forte croissance.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !