Alfred de Vigny

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

|

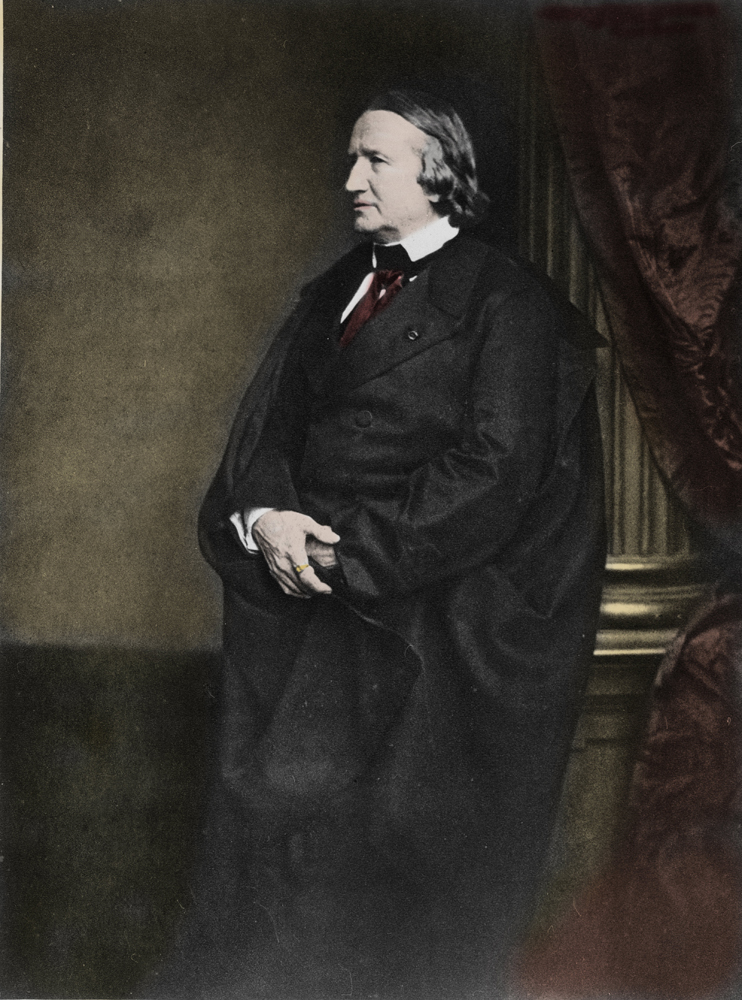

| Doc. 1. Portrait de Alfred de Vigny |

Élevé dans le regret de l’Ancien Régime par des parents nostalgiques, Vigny grandit en méprisant les parvenus et en développant une évidente sympathie à l’égard des nobles, nouveaux parias de la société. Sa particule lui vaut d’ailleurs quelques déconvenues dans la pension où il est scolarisé.

Au moment de la Restauration, il embrasse la carrière militaire pour défendre son camp auprès des Compagnies rouges formées de gentilshommes. Sa carrière militaire est de courte durée et ne lui apporte aucun honneur, car il est assez vite réformé (en 1827) pour une maladie de poitrine. Et en même temps, Napoléon est déjà revenu de l’île d’Elbe et a chassé Louis XVIII.

Il a commencé à écrire durant son service et revient armé de feuillets qui vont lui assurer un succès quasi immédiat.

Pour combler son ennui dans l’armée, Vigny s’est remis à étudier dès 1816 : Madame de Staël, Chateaubriand, Chénier sont les modèles qu’il lui faut et il a aussi beaucoup lu et relu la Bible. Il lit couramment l’anglais et savoure donc la langue des auteurs auxquels d’autres ont moins accès, comme Byron.

Il est introduit au Cénacle dès

1820 et Victor Hugo devient son ami

et protecteur, l’aidant même à publier son

premier recueil de poèmes, de manière anonyme

cependant.

Au cours de ses pérégrinations avec

l’armée, il réussit à composer

Eloa, poème épique en

trois chants et beaucoup d’autres textes encore qui

remporteront tous un vrai succès, comme

« Le Cor ».

En 1825, il s’installe avec sa femme, anglaise, et se consacre à sa carrière littéraire. Il publie alors les Poèmes antiques et modernes (1826) et Cinq-Mars (1826). Il s’essaie aussi doucement au théâtre mais surtout en adaptant en vers des pièces de Shakespeare, comme Othello. Mais son heure de gloire vient plus tard. Ses Poésies antiques et modernes n’ont pas encore de style très personnel : on y sent trop les influences de ses grands modèles. Le style hésite entre romantisme exagéré et classicisme démodé.

Sous Louis-Philippe, ses préoccupations évoluent et il s’intéresse davantage à la politique. Il va publier Stello (1832) et renoue avec sa sympathie vis à vis des parias.

Lui-même finira sa vie en paria, car après des retours ratés en politique et une élection par défaut à l’Académie française, il meurt seul d’un cancer de l’estomac en 1863.

Sa grande œuvre reste Chatterton, drame en 3 actes, en prose, adapté d’une des trois nouvelles de Stello. Pour Vigny, le régime politique, quel qu’il soit, ne se préoccupe pas des poètes et les accule (comme Chatterton au suicide) ou les condamne (comme l’un de ses modèles, Chénier, guillotiné par l’esprit révolutionnaire). Le poète devrait finalement s’éloigner du monde politique et se contenter de guider le peuple par ses écrits, et non par l’action.

Le projet de Chatterton est

clair : « J’ai voulu montrer l’homme

spiritualiste étouffé par la société

matérialiste où le calculateur avare exploite sans

pitié l’intelligence et le travail ».

Vigny réclame que les jeunes artistes soient aidés

dès leurs débuts pour ne pas être

amenés à produire par la force des choses, ce qui

détruirait et aliénerait leur art. La scène

6 de l’acte III interroge clairement sur la

fonction du poète.

Chatterton est aussi un drame de l’amour : Kitty et le héros ne se diront jamais leur amour, ils sont trop purs et déjà désincarnés. On a souvent dit que le personnage de Kitty tient de l’héroïne racinienne. Sa mort, sur le corps de Chatterton encore tiède, tient fortement du cliché tragique.

Surtout, la pièce est à considérer comme romantique : elle soutient une thèse politique, s’inscrit dans un décor et des vêtements très réalistes et joue sur le mélange des tons. Mais les règles classiques sont encore ici très présentes : respect du lieu unique, action resserrée dans un temps très court. On est encore loin du projet du drame romantique dévoilé par la Préface de Cromwell d'Hugo.

Vigny est un auteur peut-être peu prolifique au regard des grands auteurs romantiques comme Hugo ou Musset. Mais il se trouve justement à la charnière entre classicisme et romantisme, même si la forme n’a pas encore réellement regagné la rive de la modernité. En cela, son drame, Chatterton, est plus particulièrement représentatif que l’ensemble de sa production, car il approche de près ce que seront les principales caractéristiques du drame romantique.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !