Une guerre totale- Première- Histoire

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Savoir ce qu'est une guerre totale.

- Connaitre le fonctionnement d'une économie de guerre.

- La Première Guerre mondiale est un conflit d'un type nouveau. Embourbées dans les tranchées du Nord de la France ou de l'Est européen, les armées ont des besoins énormes en hommes, en armes et en matériel.

- La machine économique doit donc répondre à ces besoins, et les pays se mobiliser, trouver des ressources et des alliés pour réussir à faire la différence avec le bloc ennemi. La guerre est donc totale et mondiale.

Les gouvernements, dans le cadre de la guerre totale, utilisent tous les moyens modernes de communication pour s'assurer le soutien de l'opinion publique. Une propagande incessante encourage les populations civiles à participer activement au conflit en soutenant le moral des troupes, en s'engageant, mais aussi en mobilisant leur épargne pour le front à travers des campagnes d'affichage lors des emprunts de guerre. On utilise alors pour l'occasion la figure glorieuse ou tourmentée du défenseur de la patrie qui appelle à l'aide, soldat ou symbole comme l'oncle Sam pour les États-Unis (« I want you »).

Affiche de propagande incitant les

civils américains à s'engager dans

l'armée

Affiche de propagande incitant les

civils américains à s'engager dans

l'armée

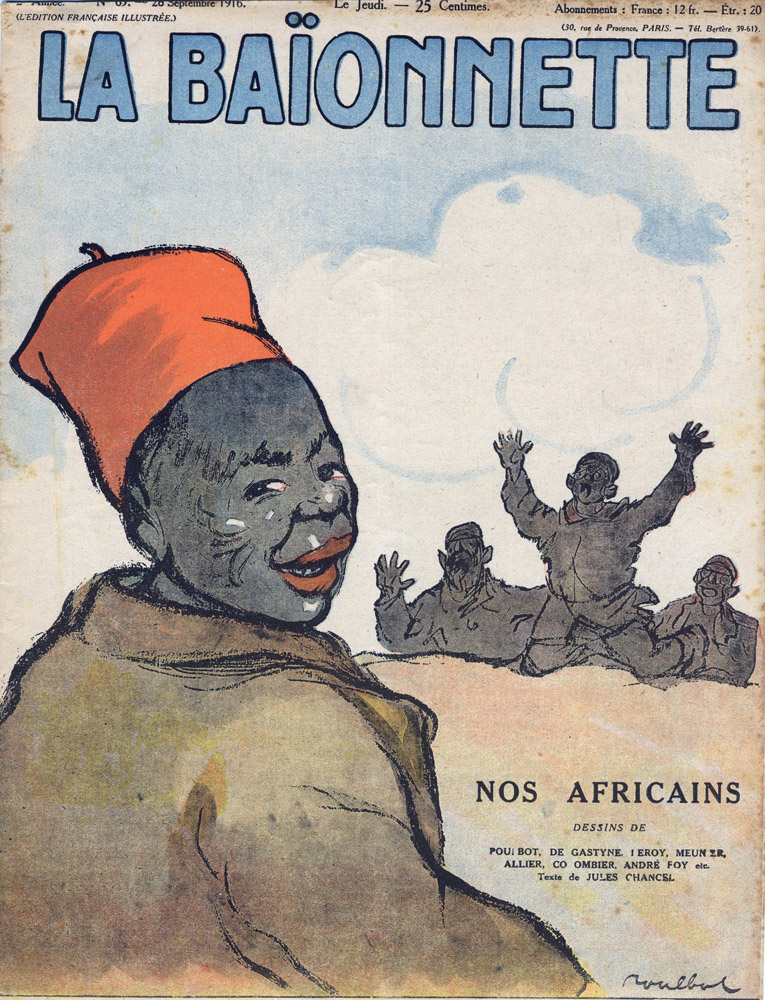

Les médias, gagnés par la fièvre nationaliste et patriote, glorifient également la défense nationale. L'année 1914 est même une période de « bourrage de crâne » durant laquelle la propagande se fait grossière pour dénigrer les soldats ennemis et glorifier les vertus du soldat national.

Extrait d'un article de l'Intransigeant du 17 août 1914, Camelote allemande, balles et blessures inoffensive.

On fait aussi appel à des mythes

fondateurs comme la lutte de saint Georges contre

le dragon symbolisant l'Allemagne en Grande-Bretagne ou

la lutte contre la pieuvre anglaise en Allemagne.

Si la propagande dure pendant toute la guerre, elle se

fait moins outrancière passé la

première année de conflit.

La gloriole des « planqués » de l'arrière porte en effet un dur coup au moral des soldats confrontés à un ennemi bien réel et plus coriace que ne le dépeignaient les « va-t-en-guerre » patriotes de l'arrière. Les informations se font d'ailleurs plus rares : la censure contrôle les images et masque les faits réels pour limiter l'impact de la guerre sur le moral des civils. Les images réelles du conflit sont rares et les « actualités » souvent réalisées en studio.

La population est mobilisée en masse

durant cette guerre, que ce soit en métropole ou

dans les colonies. Pour la France ou l'Allemagne, la

conscription permet de mobiliser des millions d'hommes

rapidement. Pour l'Angleterre ou les États-Unis

où il n'existe qu'une armée de

métier, il faut faire évoluer le

système. Après un appel à la

mobilisation volontaire qui ne donne que des

résultats insuffisants, ces États

décident de pratiquer la mobilisation

autoritaire.

Les colonies aussi sont mobilisées.

En France, les tirailleurs sénégalais sont employés au front alors que les Annamites (d'Indochine) se voient utilisés par le génie civil pour construire ponts et routes.

Du côté anglais, plus d'un million de soldats des colonies sont engagés, dont 600 000 Canadiens et 400 000 Australiens.

La recherche d'alliés durant toute la guerre

permet aussi d'augmenter les effectifs en

présence, puisque la différence dans

cette guerre grande dévoreuse d'hommes doit se

faire sur le nombre.

En 1914 sont en guerre, du

côté de l'Entente, la France, le

Royaume-Uni, la Russie, la Serbie, le Japon. Du

côté de la Triplice, on retrouve

l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman

(novembre 1914). Encerclée et

soumise au blocus anglais, l'Allemagne s'allie à

la Bulgarie pour rompre l'encerclement (1915).

La stratégie périphérique de

l'Entente lui rallie l'Italie et la Grèce

(1915), puis la Roumanie et les Arabes

(1916) et enfin les États-Unis

en 1917 (mais aussi la Chine, le

Brésil...).

La guerre est donc mondiale et se déroule sur

plusieurs fronts : à l'Est de l'Europe,

à l'Ouest, dans les Balkans, dans le

désert d'Arabie, en Italie, en mer du Nord et

dans l'Atlantique, sans compter les escarmouches dans

les empires coloniaux.

Les tirailleurs

sénégalais sont envoyés en

première ligne

Les tirailleurs

sénégalais sont envoyés en

première ligne

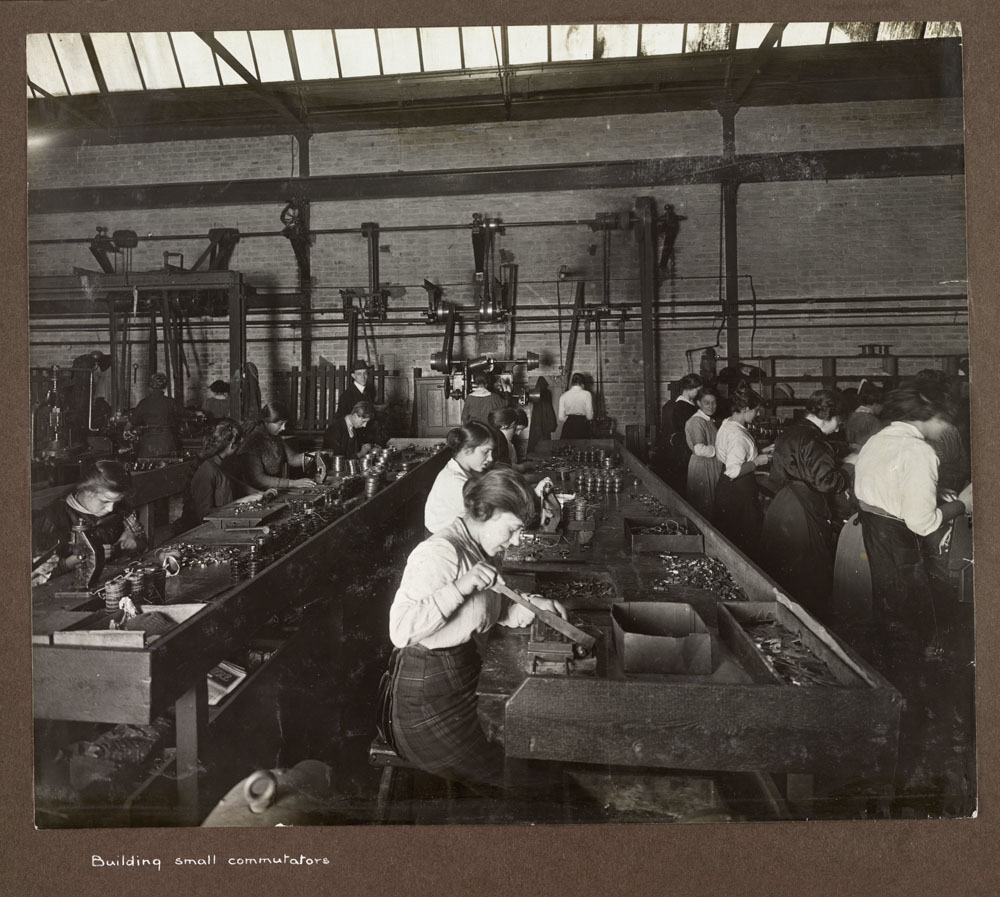

Les soldats ne sont pas les seuls à être

mobilisés durant le conflit. Les femmes

les remplacent dans les usines d'armement (les

munitionnettes) ou de chimie, et ce sont elles qui

gèrent les exploitations agricoles en l'absence

des hommes. Elles sont aussi invitées à

participer au réconfort des soldats comme ces

marraines de guerre qui correspondent avec les

soldats du front et les accueillent lors des

permissions.

La population doit aussi financer la guerre en

participant aux emprunts de guerre lancés

par les États qui drainent l'épargne pour

armer les troupes. L'essentiel des ressources partant

pour les fronts, la vie est parfois dure à

l'arrière.

En Allemagne, l'hiver 1916 est surnommé « l'hiver des rutabagas » en raison du ravitaillement qui oblige les populations à se contenter de ce légume.

Enfin, l'ensemble de la population est

mobilisée : les scientifiques doivent

inventer des armes nouvelles, les artistes sont

engagés dans des tournées au front.

En Allemagne on instaure même le travail

obligatoire en décembre 1916 pour

produire davantage.

Des armées immenses sont levées ; elles consomment rapidement les armes et le matériel à cause des stratégies offensives et meurtrières. Les gouvernements s'organisent donc pour mener la guerre et les militaires y jouent un rôle déterminant.

En Allemagne, le gouvernement est contrôlé par les généraux Hindenburg et Ludendorff. Des conflits se développent souvent entre civils et militaires pour la conduite de la guerre, comme l'opposition entre le général Haig et Lloyd Georges en décembre 1916 en Angleterre, ou le refus de Clemenceau de faire confiance aux gradés (« la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier à un militaire »).

Le système dans lequel fonctionne la guerre reste libéral, l'État est donc obligé de faire appel à des grandes entreprises qui produisent pour lui des armes qu'il achète (et parfois au prix fort) comme Krupp en Allemagne ou Renault en France. Pour pouvoir payer ces fournitures, les gouvernements ont recours à l'emprunt auprès des banques et des pays étrangers, mais aussi auprès de l'épargne populaire (emprunts de guerre). Ils font aussi fonctionner la planche à billets pour pouvoir rembourser leurs dettes, ce qui entraine une inflation importante et une dévalorisation de la monnaie.

Pour pouvoir répondre à la demande

massive des États, les entreprises se

convertissent à l'économie de

guerre. C'est le cas des usines de voitures

(Renault) qui se mettent à produire des chars,

mais aussi d'entreprises dont l'activité

était plus éloignée, comme le

bijoutier Christofle qui se met à produire des

douilles d'obus. On invente aussi des armes nouvelles

comme les gaz, les lance-flammes ou

les chars. En Allemagne, dont l'économie

est gênée par le blocus anglais,

apparaissent des produits de substitution

réalisés par l'industrie chimique :

les ersatz.

Les usines appliquent les méthodes

tayloristes pour pouvoir produire plus vite et

davantage (en France, on passe ainsi de

4 000 obus par jour en 1914 à

160 000 en 1916). Elles utilisent pour cela

une main-d'œuvre bon marché et

corvéable : ouvriers

spécialisés ramenés du front ou

femmes qui hésitent à se rebeller contre

des conditions de travail très dures et de

maigres salaires face à l'inflation, à

cause de l'enjeu du conflit. Cependant, des

grèves voient le jour en 1917 en

Grande-Bretagne et en France et les travailleurs

obtiennent une amélioration de leurs conditions

de travail.

Certains entrepreneurs font ainsi de bonnes affaires et

l'on parle parfois de « profiteurs de

guerre ». Le conflit

bénéficie aussi à des États

« nouveaux » qui voient leur

commerce extérieur se développer comme le

Chili ou les États-Unis, qui fournissent

l'Entente en matières premières et en

matériel.

Les femmes travaillent dans

les usines

Les femmes travaillent dans

les usines

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !