Mesurer la mobilité sociale- Première- SES

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Connaitre les caractéristiques des tables de mobilités et comprendre leur analyse.

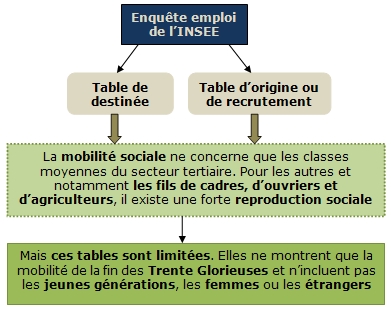

- Les tables de mobilité sont donc un outil pour rendre en partie compte de la mobilité sociale des individus. Mais ces tables sont limitées car elles ne prennent en compte qu’une partie de la population et ne reflètent pas la situation actuelle.

- On constate cependant que la mobilité sociale ne concerne qu’une partie des individus et qu'il est plus pertinent de parler, pour les autres, de reproduction sociale.

Comment rendre compte des déplacements des individus dans l’espace social et quels enjeux se cachent derrière les instruments de mesure ?

Les tables de mobilité sont construites

à partir des données des

enquêtes emploi de l’INSEE. Ces

enquêtes périodiques permettent de mesurer

la mobilité

intergénérationnelle. On interroge

les hommes âgés de 40 à 59 ans sur

leur activité professionnelle et on leur demande

ce que faisaient leurs pères. Ces tables ne

peuvent donc être réactualisées que

sur une longue période (à court terme,

les situations restent les mêmes, il faut

interroger des générations

différentes).

Il y a une périodicité d’environ 8

à 10 ans.

À partir des données recueillies, on peut construire deux tables différentes :

|

Table d'origine ou de recrutement |

CSP du père | |||||||

|

Agriculteur

exploitant

|

Artisan,

commerçant

et chef d'entreprise

|

Cadre et professions intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Employé | Ouvrier | Ensemble | ||

|

CSP du fils |

Agriculteur exploitant |

81 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 100 |

|

Artisan, commerçant et chef d'entreprise |

11 | 29 | 7 | 11 | 9 | 33 | 100 | |

| Cadre et professions intellectuelle supérieure | 6 | 15 | 27 | 23 | 10 | 18 | 100 | |

| Profession intermédiaire | 9 | 13 | 11 | 21 | 13 | 33 | 100 | |

| Employé | 10 | 12 | 5 | 13 | 14 | 47 | 100 | |

| Ouvrier | 12 | 9 | 2 | 8 | 10 | 59 | 100 | |

| Ensemble | 11 | 13 | 10 | 15 | 11 | 40 | 100 | |

La table d’origine met en valeur ce que

faisaient les pères des actifs

interrogés. Le premier chiffre montre donc

qu’en 2003, sur 100 agriculteurs exploitants

âgés de 40 à

59 ans, 81 avaient un père

lui-même agriculteur exploitant. Dans ce

cas-là, la table se lit en ligne (le total est

au bout de chaque ligne).

La dernière ligne représente quant

à elle la structure socioprofessionnelle de

l’époque des pères. On peut y lire

que les agriculteurs représentaient 11 % des

actifs et les cadres 10 % du total.

La table de destinée met plutôt en

valeur ce que sont devenus les fils. Elle est

néanmoins construite à partir des

mêmes données brutes. Dans notre

présentation, la table se lit en colonnes :

|

Table de destinée |

CSP du père | |||||||

|

Agriculteur

exploitant

|

Artisan,

commerçant

et chef d'entreprise

|

Cadre et professions intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Employé | Ouvrier | Ensemble | ||

|

CSP du fils |

Agriculteur exploitant |

21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |

|

Artisan, commerçant et chef d'entreprise |

5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |

| Cadre et professions intellectuelle supérieure | 9 | 19 | 45 | 24 | 15 | 8 | 16 | |

| Profession intermédiaire | 20 | 27 | 31 | 36 | 29 | 22 | 26 | |

| Employé | 23 | 26 | 15 | 25 | 33 | 33 | 28 | |

| Ouvrier | 22 | 15 | 5 | 11 | 18 | 59 | 21 | |

| Ensemble | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Le premier chiffre se lit donc ainsi : en 2003, sur

100 fils d’agriculteurs exploitants, 21 le sont

devenus à leur tour.

La dernière colonne mesure alors la

répartition des actifs à la

génération des fils, c'est-à-dire

ici en 2003. On voit que les agriculteurs exploitants

ne représentent plus que 3 % des actifs contre

16 % de cadres. La comparaison avec la ligne ensemble

de la table de recrutement permet donc de mesurer

l’évolution de la structure

socioprofessionnelle entre deux

générations.

Cette table permet de calculer des coefficients de

passage. Si la mobilité sociale était

parfaite, chaque individu devrait avoir les mêmes

chances d’obtenir une certaine position sociale.

Ainsi, la probabilité d’être

agriculteur devrait être de 3 % quelque soit

l’origine sociale. Or, on voit que les enfants

d’agriculteurs sont 21 % à le devenir,

donc une probabilité 7 fois plus forte (21/3).

On peut ainsi mesurer les inégalités dans

la mobilité sociale.

Ces tables de mobilité ne sont pas des instruments parfaits car :

- elles ne prennent en compte qu’une partie de la population : les hommes âgés de 40 à 59 ans. Cela s’explique par le fait qu’à partir de 40 ans les trajectoires professionnelles se sont à priori stabilisées ;

- la mobilité sociale n’est pas mesurée pour les femmes. Les explications sont nettes : les femmes ne sont rentrées sur le marché du travail massivement qu’à partir des années 1960et se sont concentrées dans la catégorie « employés » du fait de leur faible niveau de diplôme à l’époque. Cela n’est donc pas représentatif d’une certaine mobilité sociale vis-à-vis de leurs pères. Les futures tables de mobilité devront intégrer ce paramètre néanmoins ;

- les actifs concernés sont des hommes français. Les étrangers sont exclus du fait de la structure socioprofessionnelle différente dans leur pays d’origine (pour eux ou pour leurs pères à cause d’un niveau de développement différent notamment) ;

- les générations interrogées sont en décalage avec la situation actuelle du marché du travail. Au mieux, les hommes âgés de 40 ans en 2003 sont entrés dans la vie active dans les années 1980 et ceux de 59 ans dans les années 1960. La mobilité observée est donc en grande partie encore celle de la fin des Trente Glorieuses et ne représentent pas des tendances récentes (la montée de la précarité par exemple qui fragilise les trajectoires sociales).

La mobilité observée est plutôt

faible aux extrémités du spectre

social. Si on regarde la table de destinée, 21 %

des fils d’agriculteurs sont devenus

eux-mêmes agriculteurs (alors qu’ils ne

représentent plus que 3 % des actifs), 32 % des

fils d’ouvriers le sont restés et 45 % des

fils de cadres ont la même profession que leurs

pères. On peut plutôt parler de

reproduction sociale pour ces

catégories.

Même s’il y a mobilité pour les fils

d’agriculteurs ou d’ouvriers, elle

s’explique d’abord par des raisons

structurelles (la baisse des effectifs dans le

secteur primaire et secondaire) et on va les retrouver

chez les ouvriers (pour 22 % des fils

d’agriculteurs) ou les employés (pour 23 %

des fils d’agriculteurs et 33 % des fils

d’ouvriers).

La mobilité est plus importante pour les

classes moyennes du secteur tertiaire. Ce sont

ces catégories qui ont profité

d’une certaine mobilité ascendante

lors des Trente Glorieuses. On constate que le destin

des fils d’employés s’écrit

en partie chez les professions intermédiaires

(29 %) ou les cadres (15 %). Ceux qui avaient un

père de profession intermédiaire se

retrouvent en partie chez les cadres (24 %).

La mobilité au sein de la catégorie

artisans, commerçants et chefs

d’entreprise est plus difficile à

analyser. On retrouve des fils dans toutes les PCS

notamment du fait de la baisse du nombre de professions

indépendantes depuis la fin des Trente

Glorieuses.

|

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !