Les inégalités sociales et territoriales

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Comprendre les causes des inégalités sociales et territoriales en Chine.

- Savoir démontrer que ces inégalités se sont renforcées suite à l’essor économique du pays.

- Depuis les années 1990, la Chine a connu un rapide développement économique : elle est la 2e puissance économique mondiale.

- Toute la population n’a pas profité de cette embellie. Le passage à l’économie de marché et le désengagement relatif de l’État ont accentué les inégalités sociales qui étaient en régression jusque-là.

- Une minorité de Chinois s’est enrichie et une classe moyenne, essentiellement urbaine, a bénéficié de la croissance. Mais à côté de ces groupes, une masse considérable de pauvres est laissée pour compte.

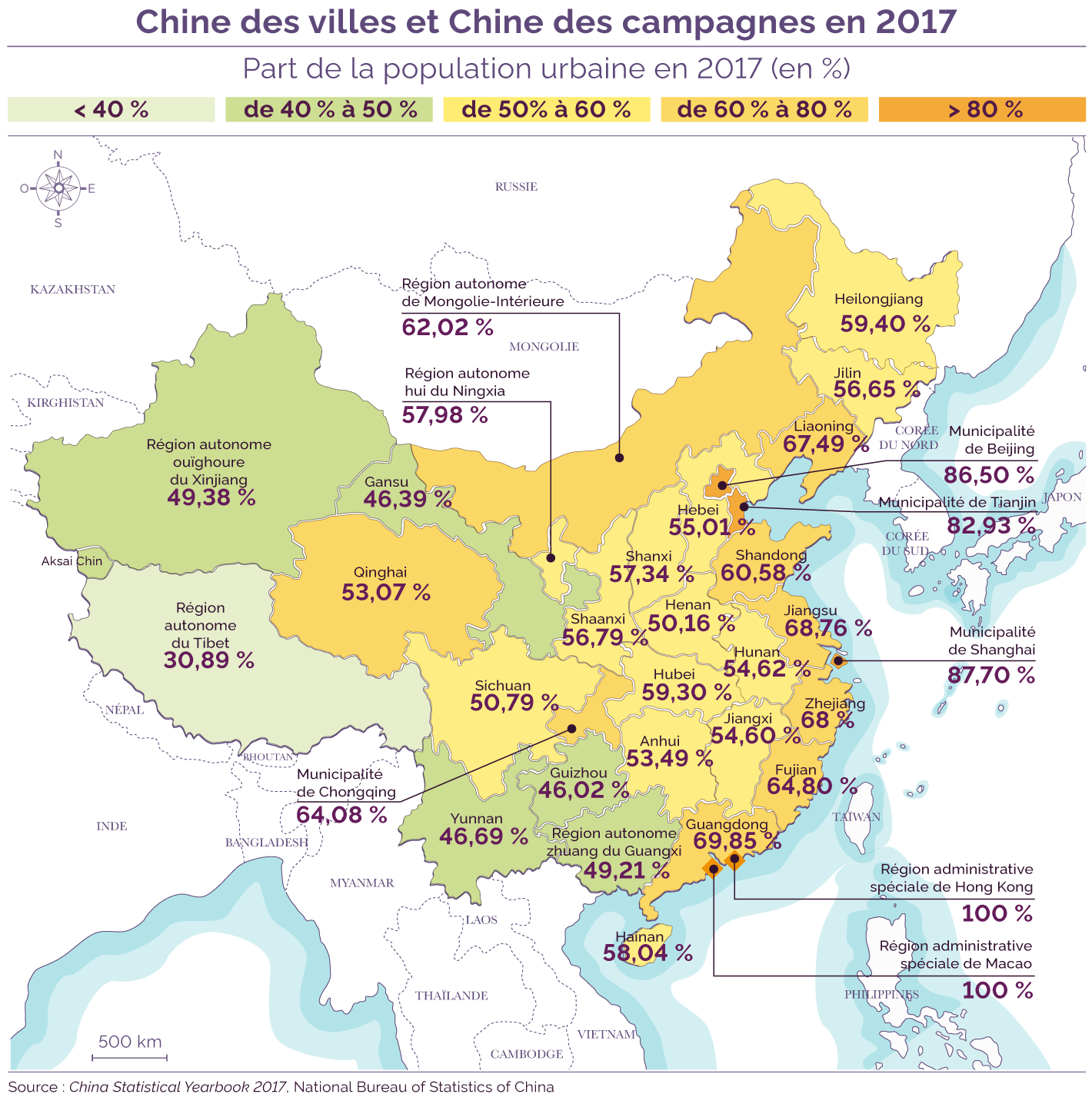

- En outre, avec d’un côté une façade littorale moderne et dynamique et de l’autre une Chine moyenne encore très rurale, le développement du territoire chinois apparaît comme clairement inégal.

L’entrée dans la mondialisation et une politique économique tournée vers les échanges ont généré clivages et inégalités en Chine.

Inégalités au sein de la population dont une partie ne profite pas de la croissance et dans l’espace car des régions entières restent à l’écart des transformations économiques.

Au début des années 80, la croissance économique s’est accompagnée d’une baisse de la pauvreté, en particulier dans les régions rurales. Mais depuis le début des années 90, avec la marche forcée vers le capitalisme, les écarts de niveau de vie se sont accrus de façon significative.

Ce mouvement s’est encore renforcé en 1997 avec la privatisation des entreprises nationalisées.

Ainsi, l’indice de Gini était de 0,461 en 2016.

En 1981, il s’élevait 0,28, puis à 0,38 en 1995, ce qui prouve que les inégalités se sont renforcées.

L’essor économique de la Chine a donc favorisé les inégalité.

En 2012, l’indice de Gini place la Chine au 49e rang, sur 161 pays classés.

Les pays les plus inégalitaires sont à la tête du classement. Les États en dernière position sont ceux dans lesquels on enregistre le moins d’inégalités.

D’autres études, datant de 2016, montrent que les 1 % des Chinois les plus riches possèdent le tiers des richesses du pays et que les 25 % les plus pauvres ne s’en partagent que 1 %.

Ces inégalités induisent un clivage très net entre villes et campagnes, mais aussi à l’intérieur même des villes, où les migrants ruraux, les mingongs, largement exploités par les entreprises – notamment du bâtiment –vivent dans des conditions de grande précarité.

Si la pauvreté a reculé en Chine, passant de 166 millions de Chinois en état d’extrême pauvreté en 2010 à 45 millions en 2016, les inégalités se sont renforcées.

On observe un recul de l’état d’extrême pauvreté à l’échelle mondiale.

Si, en 2019, près de 3 % des Chinois vivent en-dessous du seuil de pauvreté national, dans les grandes villes, une classe de nouveaux riches étale sa richesse de façon ostentatoire, ce sont les gagnants du passage au libéralisme.

Globalement, c’est le passage à « la voie chinoise vers le socialisme » et le désengagement de l’État qui sont responsables de cet accroissement des inégalités.

En effet, avant 1990, les ouvriers chinois qui travaillaient dans des entreprises d’État, majoritaires, bénéficiaient d’importantes prestations en nature : logement, santé et éducation très bon marché ou gratuits.

Le passage au capitalisme a fait disparaître ces avantages et a reporté sur les ménages des dépenses devenues souvent insupportables. Dans les campagnes les dépenses d’éducation peuvent atteindre un tiers du budget familial et un quart en ville.

En milieu rural, la disparition des communes populaires et des coopératives, qui avaient été mises en place par Mao Zedong, a jeté vers les villes des centaines de milliers de migrants, attirés par l’espoir d’un travail mieux rémunéré, mais qui forment un véritable sous-prolétariat.

La frange littorale favorisée s’étend de Shenyang à Nanning, 3 000 kilomètres de long sur une profondeur de deux à trois cents kilomètres. Elle est marquée par l’urbanisation rapide du territoire.

Urbanisation : concentration des hommes et activités dans les villes.

Un rapport du PNUD (Programme de Nations Unies pour le Développement) daté de 2005 note qu’en Chine, l’écart de revenu entre villes et campagnes est « peut-être le plus élevé du monde ».

En Chine, le salaire minimum varie en fonction des régions et de leur niveau vie. Depuis plusieurs années, le salaire minimum ne cesse d’être réévalué à la hausse dans les régions périphériques afin de lutter contre les inégalités régionales.

Cette Chine maritime est le cœur économique du pays. Elle concentre 45 % de Chinois. C’est là que se côtoient une minorité enrichie par le passage à la libre entreprise et une masse de pauvres marginalisée. C’est là que se concentrent l’essentiel des activités industrielles, sept des dix plus grands ports du monde, les centres de recherche, les technologies de pointe et c’est aussi là qu’affluent 83 % des investissements directs étrangers (IDE).

On y trouve également les deux principales bourses, Hong Kong et Shanghai, les grandes réalisations urbanistiques et l’essentiel de l’activité culturelle. En 2016, la Chine littorale concentre 58 % du PIB national, elle est parfaitement intégrée à la mondialisation et est un carrefour du commerce mondial.

C’est là aussi que se développe un mode de vie occidental.

À l’ouest de cette façade littorale qui cumule les atouts, existe une autre Chine, plus rurale, avec une industrialisation plus ponctuelle et des densités plus faibles.

| Régions | Produit intérieur brut en 2016 |

| Chine littorale | 58 % |

| Chine intérieure | 34 % |

| Chine de l'ouest | 8 % |

Des contrastes régionnaux marqués : les trois Chine

Les provinces du Sichuan, du Jiangxi et du Hubei sont encore largement agricoles, mais s’industrialisent assez rapidement grâce à une main-d’œuvre encore moins coûteuse que sur la façade maritime.

Cette Chine moyenne fait l’objet de grands travaux d’infrastructures.

Le barrage des Trois Gorges, en chantier depuis 1993, sur le Yangzijiang et qui permettra de remonter le fleuve jusqu’à Chongqing, au prix d’un désastre humain et écologique : 12 villes et 4 500 villages noyés, 1,5 millions de personnes déplacées.

Le barrage des Trois-Gorges,

sur le fleuve Yangzi, province de Hubei

ǀ © iStock – pkujiahe

Le barrage des Trois-Gorges,

sur le fleuve Yangzi, province de Hubei

ǀ © iStock – pkujiahe

Des villes nouvelles sont construites, mais les logements sont hors de prix pour la plupart des expulsés.

Grâce à des capitaux étrangers, d’anciennes villes industrielles se modernisent.

L’ancien centre sidérurgique de Wuhan a été choisi par le groupe français PSA pour y installer son usine.

À l’ouest de cette première périphérie, existe au-delà du 100e méridien, une troisième Chine, très largement à l’écart du processus de développement, avec de très faibles densités de population. Le pouvoir s’intéresse de près à ces périphéries lointaines qui abritent des mouvements séparatistes car l’ethnie Han n’y est pas majoritaire comme partout ailleurs en Chine : au Xingjiang par exemple, elle ne représente que 50 % de la population.

C’est aussi dans ces régions reculées qu’ont eu lieu les essais atomiques, à Lob Nor, et que sont implantés les camps de travaux forcés. Le Tibet est considéré par la Chine comme une région autonome stratégique, nécessaire à sa sécurité, ce qui lui vaut quelques avantages particuliers, santé et éducation gratuites, mais aussi une mainmise politique implacable.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !