La diversité des Résistances

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

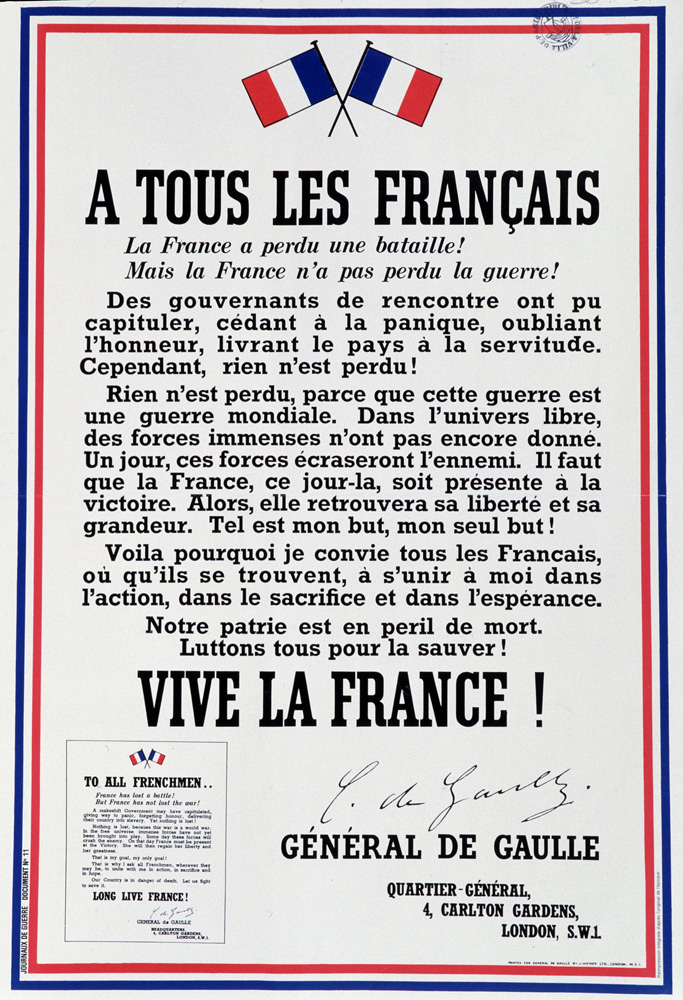

C'est par un véritable refus spontané de l'armistice que De Gaulle se lance dans la Résistance. En effet, lorsqu'il apprend, le 17 juin, l'annonce de la demande par Pétain de l'armistice, De Gaulle fait le siège de Churchill pour obtenir de lui un temps d'antenne à la BBC afin d'inviter les Français à poursuivre le combat. Convaincu, Churchill accepte.

Le 18 juin, De Gaulle lance l'appel devenu – depuis – célèbre. Invitant les Français à le rejoindre à Londres pour former un embryon d'armée, De Gaulle regroupe progressivement autour de lui ceux qui se donnent le nom de Français libres, formant une véritable armée qui combat par la suite aux côtés des Britanniques.

|

| Doc. 1. L'appel du 18 juin 1940 |

C'est le cas, à l'automne 1940, des colonies de l'AEF (Afrique Équatoriale Française ), suivies par d'autres morceaux épars de l'Empire français, donnant à la France libre à la fois une légitimité politique et de timides moyens humains et matériels pour cette poursuite du combat.

C'est ainsi que la célèbre 2e DB, commandée par le général Leclerc, qui – en août 1944 – libère Paris, débute son combat au Tchad.

Ainsi, certains résistants de la première heure ont parfois sincèrement cru que le rejet de Vichy constituerait une erreur stratégique et qu'il convenait de composer avec ce régime anti-républicain puisque l'ennemi était l'Allemagne nazie et non pas Vichy. Très vite, la plupart de ceux-ci comprirent leur erreur et rejoignirent les rangs de l'action armée. Ce mouvement fut d'ailleurs facilité par l'entrée des troupes allemandes dans la zone libre après le débarquement des troupes alliées en Afrique du Nord.

On trouve dans ce courant nombre de gens qui, après 1941 (invasion de la zone libre) ou plus tardivement (1943), se lancent dans la Résistance. Le plus emblématique de ces personnages fut un certain François Mitterrand.

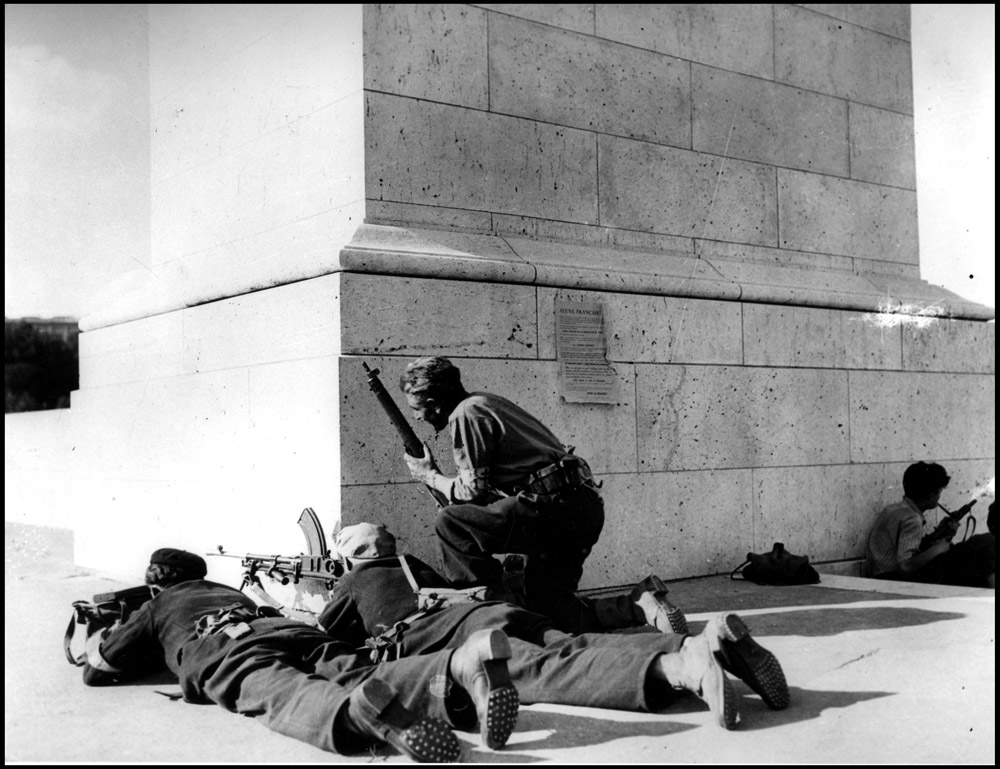

Progressivement se mettent en place des actions d'aide aux prisonniers de guerre évadés d'Allemagne et de la collecte de renseignements à destination de l'armée britannique. Puis, à partir de 1941 et de l'entrée du PCF en résistance, se pose la question de l'action armée contre les troupes occupantes. Rejetée au départ par de nombreux résistants, cette action armée – sous forme d'attentats contre les militaires allemands et sous forme de sabotage – devient finalement une arme efficace contre l'occupant.

|

| Doc. 2. Des résistants en pleine action armée |

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !