Comment évaluer le degré de concurrence sur un marché ?

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

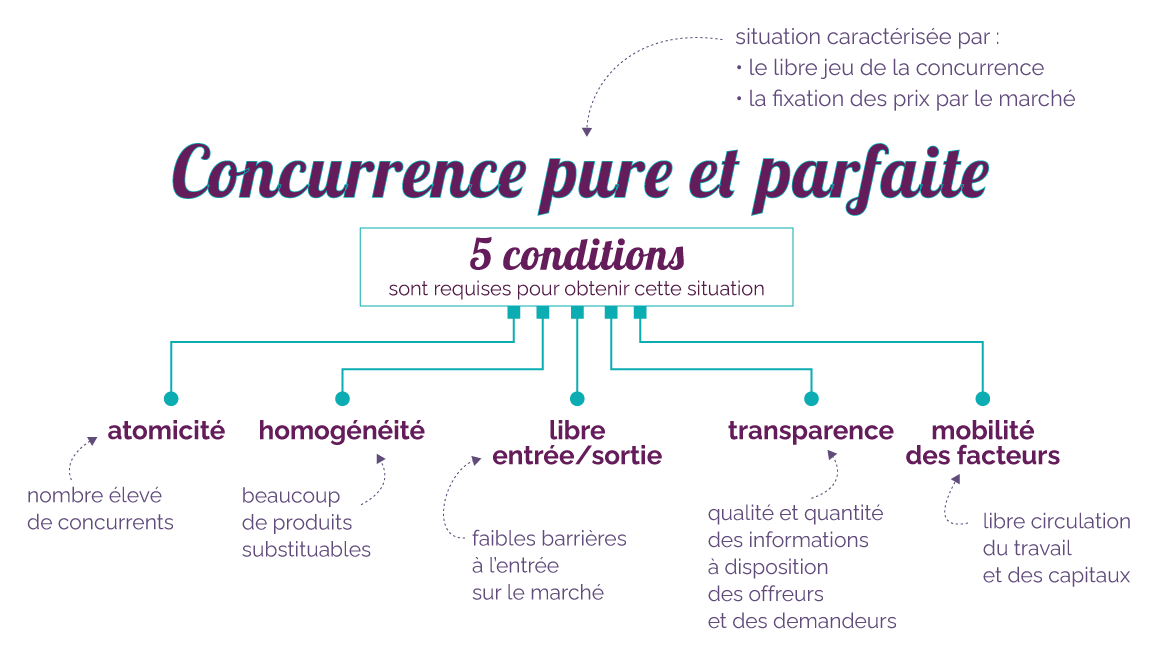

- Savoir que pour évaluer un degré de concurrence, on se base sur le modèle de la concurrence pure et parfaite.

- Pour évaluer le degré de concurrence sur un marché, on utilise le modèle de la concurrence pure et parfaite.

- Le modèle CPP comprend 5 conditions :

- atomicité du marché ;

- homogénéité des produits ;

- libre entrée et sortie sur le marché ;

- transparence du marché ;

- mobilité des facteurs.

- Concurrence pure et parfaite

- Atomicité

- Transparence du marché

- Homogénéité des produits

- Libre entrée sur le marché

- Mobilité des facteurs

Une concurrence est dite pure et parfaite lorsque le marché est le seul garant de son bon fonctionnement. Aucun élément ne vient perturber le fonctionnement ou la structure de marché, qui est parfaitement concurrentielle. Les entreprises (c’est-à-dire les offreurs) vont donc se rencontrer et s’affronter en transparence, et le prix sera le moyen d’assurer l’équilibre du marché.

Ce modèle est purement théorique et ne se retrouve jamais dans la réalité. En revanche, il constitue un outil utile pour évaluer les distorsions éventuelles sur les forces concurrentielles présentes sur un marché. Ce modèle permet donc d’analyser la concurrence sur un marché.

Passer en revue les cinq conditions de la CPP permet d’évaluer le degré de concurrence sur un marché :

- atomicité du marché ;

- degré d’homogénéité des produits ;

- libre entrée et sortie sur le marché ;

- transparence du marché ;

- mobilité des facteurs

L’atomicité est forte lorsque les entreprises et les offreurs sont à la fois nombreux et d’une taille trop réduite pour pouvoir influencer le fonctionnement du marché. Plus une entreprise est grande et plus elle est susceptible d’influencer la fixation du prix en dehors du libre jeu de la concurrence.

Avec plus de 300 marques, le groupe Procter et Gamble est leader sur plusieurs rayons des supermarchés, notamment le rayon « soins pour bébés » (avec la marque Pampers) et « soin du linge » (avec Ariel ou Dash). Son statut de multinationale incontournable dans la grande distribution lui permet d’avoir un fort pouvoir de négociation et de déjouer le jeu de la libre concurrence.

En 2016, l’Union européenne a sanctionné plusieurs grands groupes (dont Procter et Gamble) pour entente illicite sur la fixation des prix : ces grands groupes s’étaient mis d’accord sur les prix de vente, ce qui avait pour conséquence la fixation d’un prix plus élevé pour les consommateurs. L’atomicité du marché n’est pas respectée sur le marché de Procter et Gamble.

Lorsqu’un produit est unique par son degré d’innovation ou ses qualités, le libre jeu de la concurrence ne peut pas s’opérer librement, le consommateur n’ayant pas d’autre choix que de consommer ce produit.

En 2007, Apple était le seul acteur à proposer des téléphones tactiles. Depuis, des produits homogènes sont apparus sur le marché, avec la marque Samsung par exemple. Le nombre de produits équivalents ne cesse d’augmenter, ce qui rend ce marché plus concurrentiel. En conséquence, le prix des téléphones mobiles tactiles et connectés a tendance à baisser.

La libre entrée ou sortie d’un marché peut être entravée par des barrières à l’entrée ou à la sortie. Ces barrières correspondent à des éléments matériels, financiers ou mêmes légales qui nuisent à l’apparition de nouveaux entrants sur un marché.

Si le risque de voir apparaitre de nouveaux concurrents est faible, les entreprises déjà présentes sur le marché vont avoir tendance à pratiquer des prix plus élevés car elles sont dites protégées.

En France comme aux États-Unis ou d’autres pays développés, pour qu’un médicament soit commercialisé et mis sur le marché, il faut obtenir une Autorisation de mise sur le marché délivrée par un organisme indépendant. Pour obtenir cet accord, il faut effectuer une multitude de tests et d’analyses, et attendre un délai de cinq ans minimum, ce qui représente un investissement financier considérable (800 millions d’euros pour une nouvelle molécule par exemple). Les compétences nécessaires, les investissements et les délais en vigueur sur le marché de l’industrie pharmaceutique représentent autant de barrières à l’entrée. Il s’agit d’un marché dit « protégé », où le nombre de nouveaux entrants sera faible.

Un marché est considéré comme transparent lorsque le niveau d’information (en quantité et en qualité) dont disposent les offreurs et les demandeurs est suffisant pour que la concurrence s’exerce parfaitement.

Les marchés sont rarement transparents, car le prix d’achat des matières premières ou de tout autre élément entrant dans les coûts de production reste confidentiel, sauf si ces matières premières sont achetées en bourse (exemple : baril de pétrole). Les nouvelles technologies ont tendance à faciliter l’accès aux informations à travers la veille technologique.

Le dernier critère à examiner concerne la mobilité des facteurs de production : le capital et le travail. La mondialisation a considérablement facilité et accéléré cette mobilité. En revanche, il s’agit d’estimer si ces facteurs sont parfaitement mobiles.

En Europe, cette mobilité est facilitée grâce à la création de l’espace Schengen, qui autorise une libre circulation des hommes et des capitaux. Dans la réalité, les pays ont tendance à nouer des accords régionaux avec des pays tiers pour faciliter la mobilité à l’intérieur de leur espace d’échange. Les facteurs sont donc mobiles régionalement, mais pas mondialement. La mobilité est dite imparfaite. La mobilité des capitaux a elle aussi été facilitée par la mondialisation, mais surtout par les nouvelles technologies qui permettent aux bourses de devenir des places virtuelles de marché. Les virements interbancaires quasi instantanés entrainent des mouvements financiers journaliers d’une ampleur croissante. En ce sens, la mobilité des capitaux est plus importante que celle des hommes.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !