Caractères de la démocratie athénienne

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Connaitre et savoir expliquer les caractéristiques et le fonctionnement de la démocratie athénienne

- Dans l'Antiquité, le système politique le plus répandu est la monarchie. Le roi est considéré comme le représentant d'un dieu sur la terre et le peuple n'a pas de libertés, ni de droits.

- Un nouveau type de système politique naît à Athènes. L'individu n'est plus simplement le sujet d'un monarque, il devient citoyen, c'est à dire qu'il a désormais des droits et des devoirs.

Le vote se fait à main levée sauf pour voter l'ostracisme qui permet d'exiler un citoyen qui veut s'emparer du pouvoir.

Une fois que la loi est adoptée, elle est inscrite sur une stèle afin que tout le monde puisse en avoir connaissance. Ce sont les votes de l'Ecclésia qui décident de la vie d'Athènes : la guerre, la paix, les dépenses publiques, l'organisation des fêtes religieuses, etc.

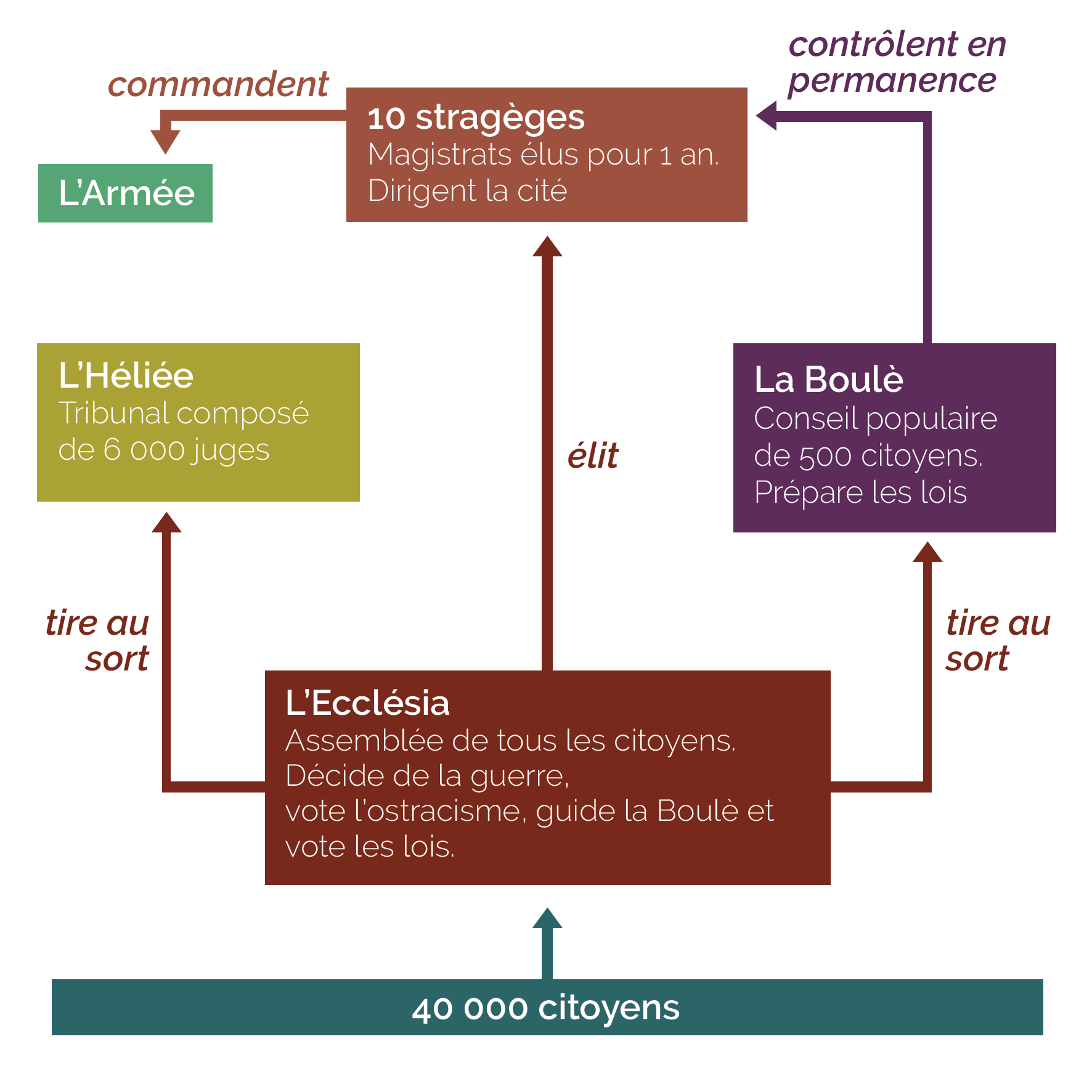

L'Ecclésia délègue une partie de ses pouvoirs. C'est elle qui élit pour un an les magistrats dont les plus importants sont les stratèges qui commandent l'armée. À la fin de leur année, ils doivent venir devant l'assemblée pour rendre compte de leur action et peuvent éventuellement être sanctionnés.

Il existe encore deux organes importants : l'Héliée et la Boulè.

Il faut remarquer que ce sont les citoyens qui exercent directement les responsabilités de la cité. On considère que chacun est capable de travailler à la gestion d'Athènes.

Il faut aussi souligner la place du tirage au sort qui est considéré comme l'expression du choix des dieux. Au milieu du Ve siècle avant J.-C. est instituée une indemnité qui est donnée aux citoyens qui exercent des fonctions publiques. Cette mesure est prise pour faire participer davantage les plus pauvres à la vie de la cité.

La démocratie

athénienne

La démocratie

athénienne

La démocratie athénienne est fort différente de la nôtre et peut nous sembler très imparfaite.

Le terme « démocratie » signifie le pouvoir au peuple. À Athènes, « le peuple » désigne seulement les citoyens, qui sont environ 40 000, soit à peu près 10 % de la population de la cité.

Les 90 % restant subissent donc les décisions de l'Ecclésia. Parmi eux, on distingue trois groupes :

- les femmes, qui sont toujours considérées comme mineures. Elles passent de la dépendance de leur père à celle de leur mari ;

- les métèques, qui sont des étrangers résidant à Athènes. Ils doivent verser une taxe annuelle et sont soumis aux mêmes obligations financières et militaires que les citoyens. Ce sont le plus souvent des artisans ;

- les esclaves, qui représentent à peu près la moitié des habitants de la cité et à qui l'on réserve les travaux les plus pénibles.

En théorie, tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont accès aux fonctions publiques. En réalité, il reste malgré tout des différences.

On remarque que les citoyens les plus pauvres participent peu à la vie publique. Faute de moyens, ils ne peuvent délaisser leur travail pour venir à l'Ecclésia. L'indemnité accordée est considérée comme insuffisante. Les plus pauvres sont souvent les moins instruits et ne sont souvent pas capables de prendre la parole et de s'exprimer devant l'Ecclésia.

Par conséquent, ce sont les citoyens les plus riches et les plus instruits qui participent le plus à la vie politique. Ils ont une influence qui leur permet de rester au pouvoir. On peut citer le cas de Périclès qui est le principal homme politique athénien de cette époque. Grâce à ses compétences et ses relations, il est élu stratège quatorze ans de suite.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !