Zazie dans le métro : les auteurs et leurs influences

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Comprendre les enjeux littéraires qui lui sont attachés.

- Situer le réalisateur par rapport à l'œuvre.

- Envisager leurs objectifs communs.

À la libération, il fréquente le groupe de Saint-Germain-des-Près avec des personnalités comme Jacques Prévert, ou Boris Vian, qui sont comme lui, à l'origine des réflexions sur le renouvellement du langage et d'une fantaisie créative. Parallèlement, il continue ses activités d'éditeur, et se lance dans le journalisme, la traduction ou l'écriture de scénarios. En 1951, il devient membre de l'Académie Goncourt et du Collège de Pataphysique (Parodie par l'absurde des méthodes et théories scientifiques). Ses recherches littéraires lui font créer en 1960, l'OuLiPo en collaboration avec François Le Lionnais et qui a pour vocation de créer de nouveaux langages.

Il décèdera le 25 octobre 1976, à Paris.

→ 1933 : Le Chiendent, Gallimard, Paris

→ 1947 : Exercices de style, Gallimard, Paris.

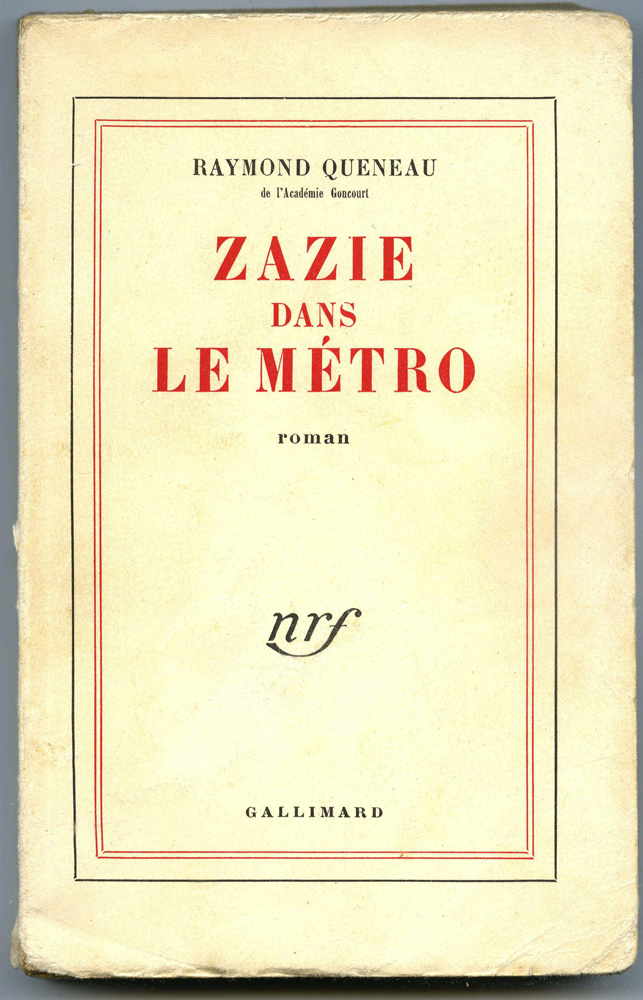

→ 1959 : Zazie dans le métro, Gallimard, Paris.

→ 1961 : Cent mille milliards de poèmes, Gallimard, Paris.

→ 1965 : Les fleurs bleues, Gallimard, Paris.

• Surréalisme : une influence fondamentale

Mouvement littéraire qualifié de « révolution » par son fondateur André Breton, le surréalisme allie volonté d'onirisme, exploration de l'inconscient, langage irrationnel renouvelé et déconstruction des modèles littéraires canoniques. L'esthétique de Queneau synthétise cette volonté surréaliste de s'affranchir des contraintes formelles (exemple : les lipogrammes en E), héritée des poètes modernes de la seconde moitié du 19e siècle dont Baudelaire ou Rimbaud.

Du mouvement Dada au début du 20e siècle qui a été créé en réaction aux atrocités traumatisantes de la Première Guerre mondiale, il retiendra les préceptes qui préconisent l'art de la provocation, la subversion et la volonté de réconcilier l'Art avec le peuple (exemple : le renouvellement du langage dans Zazie dans le métro, les mots valises ou encore les jeux sur les niveaux de langue).

Des recherches de Sigmund Freud et de la psychanalyse, il retiendra le concept de l'inconscient à l'origine d'une création littéraire et accordera à l'onirisme une importance non négligeable.

En définitive son expérience avec le surréalisme lui aura donné le goût du renouveau en littérature, et la volonté de conquête de nouvelles formes notamment romanesques. Cette quête littéraire donnera lieu à la création de l'OuLiPo (Ouvroir de littérature potentielle) en 1960, un an après la publication à grand succès de Zazie dans le métro.

• OuLiPo

Ces auteurs se définissent comme étant une « sorte de groupe de recherches de littérature expérimentale » dira Queneau. Ils sentent un appauvrissement de la littérature et de la quête de modernité depuis le surréalisme qui a affranchi la plus grande partie des contraintes formelles. Ce groupe de travail a pour vocation de créer un nouveau langage en faisant des trouvailles phonétiques, une satire subtile de la société, en inventant de nouveaux termes ou en multipliant les jeux de mots. De fait, Queneau définit leur quête en disant « nous appelons littérature potentielle la recherche de formes et de structures nouvelles [...], dans lesquelles le poète ira choisir à partir du moment où il aura envie de sortir de ce que l'on appelle l'inspiration ». Il s'agit donc ici clairement d'une quête du travail de l'écrivain qui crée de nouvelles formes poétiques et romanesques en passant par l'humour et une fantaisie malicieuse.

|

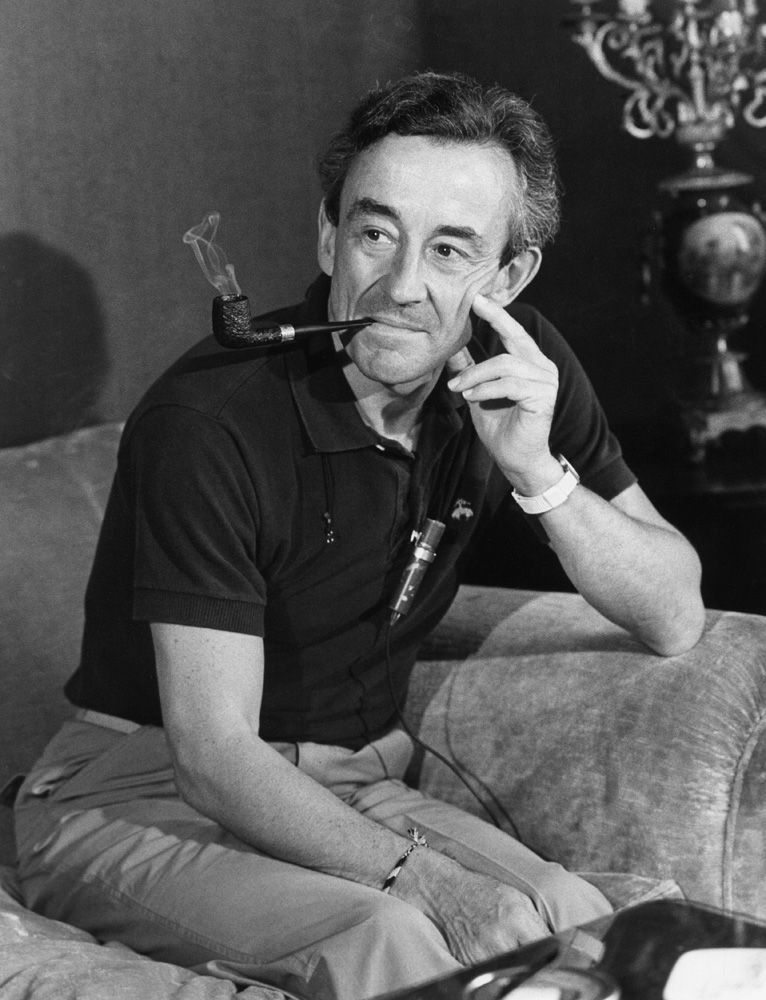

| Doc. 1. Louis Malle en 1980 |

Louis Malle naît le 30 octobre 1932 à Thumeries, en France. Il grandit dans une famille de la grande bourgeoisie catholique et fera ses études dans un collège jésuite. En 1948, il obtient son baccalauréat à 16 ans et entame ses études supérieures à Science Po avant de rejoindre l'IDHEC (FEMIS, École de cinéma). Il décroche la Palme d'or à Cannes en 1956 pour son œuvre Le monde du silence, tournée sur la Calypso en compagnie de l'équipe Cousteau. Il a alors 23 ans.

C'est en 1957 qu'il présente au public son premier long métrage, Ascenseur pour l'échafaud, empreint de modernité. Le chef d'œuvre de sa carrière, récompensé par 6 prix, Au revoir les enfants, est présenté en 1987. Il s'était inspiré d'un événement qui l'avait choqué durant l'occupation : l'un des enfants juifs de son collège fut arrêté et Louis Malle en fut témoin. Il dira en interview dans Le Monde en 1987 : « Depuis, je n'ai jamais pu m'enlever de l'idée que nous étions tous, moi comme les autres, un peu coupables de sa mort ». Il meurt le 23 novembre 1955 à Berverly Hills en Californie.

Ses différents films témoignent de son engagement dans le monde qui l'entoure. Si le plus bel exemple reste Au revoir les enfants, l'ensemble de ses créations aborde des sujets sensibles qui défrayent la chronique. Ainsi traite-t-il de l'inceste dans Le Souffle au cœur (1971), l'érotisme dans Les Amants (1958), la Résistance vue par un collaborateur dans Lacombe Lucien en (1974). C'est donc avec un regard critique mais empreint de sensibilité que Louis Malle représente un monde complexe et violent, soumis aux passions des Hommes.

• Un réalisateur anticonformiste

Issu d'une famille traditionaliste, Louis Malle se rebelle contre ses origines de la haute bourgeoisie, se détourne de la carrière attendue et se consacre à un cinéma anticonformiste. Notons que la plupart de ses réalisations firent l'objet de scandales. Chacune de ses œuvres marque l'acceptation de l'absurdité du monde, ainsi qu'une recherche perpétuelle de liberté en s'affranchissant des dogmes du 7e Art. Zazie dans le métro en est un exemple probant si l'on considère les jeux de ralentis, de répétition et d'effets de montage. La réalisation est impertinente, imprévisible et semble déconstruite, à l'instar des modèles littéraires que Louis Malle admire : Ionesco, Camus ou Queneau.

|

|

Doc. 2. Couverture du roman de Raymond

Queneau Zazie dans le métro - Gallimard / NRF 1959 |

Ce film est donc la représentation absolue de la création scripturale de Queneau à laquelle, en plus de retranscrire l'onirisme enfantin de Zazie, Louis Malle ajoute ses influences surréalistes et un renouvellement des formes et moyens d'expression. D'ailleurs, il affirmera que « l'une des premières œuvres de Queneau était intitulée Exercices de style… voilà ce que c’était pour [lui], un exercice de style pour approfondir [sa] connaissance de ce mode d’expression ». Là où l'œuvre romanesque paraît déconstruite et profondément inattendue, Louis Malle crée un équivalent dans son Art, dans le but de rendre le spectateur aussi actif que le lecteur dans la construction du sens de l'œuvre.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !