« Madame Bovary », Gustave Flaubert : Composition et protagonistes

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Le roman présente une composition en trois grandes parties et met en scène une quinzaine de personnages.

La première partie compte 9 chapitres, la deuxième 15, la troisième 11.

Les chapitres sont d’inégale longueur, ils permettent de délimiter certaines grandes scènes capitales : la noce, le bal, les Comices, l’opéra à Rouen…

Entre la rentrée du collégien Charles Bovary en classe et sa mort, il s’écoule environ 20 ans, cela se déroule sans doute sous la monarchie de Juillet.

• Première partie

Emma Rouault, fille d'un fermier de Toste, petit village normand, épouse Charles Bovary, un médecin veuf dont l'éducation a été négligée. Emma croit par le mariage accéder à une vie brillante, mais elle s'ennuie très vite et trouve insupportables de médiocrité son mari, son milieu, la vie qu'elle mène.

Rien ne correspond aux images de bonheur que ses rêveries d’adolescente et ses lectures romanesques lui avaient fait espérer ; elle fait alors l’expérience de la réalité.

Invitée à un bal dans un château voisin, la Vaubyessard, elle prend encore plus conscience de sa situation. Elle tombe malade. Charles décide alors de s'installer à Yonville-l'abbaye, ils partent ; elle est enceinte.

• Deuxième partie

Le couple, entouré du pharmacien Homais et du percepteur Binet, mène une existence insignifiante aux yeux d'Emma qui s’ennuie à nouveau. Un jeune clerc de notaire romantique, Léon Dupuis, la courtise mais il ne se déclare pas et quitte la ville. Emma se laisse alors séduire par Rodolphe Boulanger de la Huchette qui, effrayé par la violence de cette passion, la quitte brusquement. Remise de la maladie consécutive à cette rupture brutale, elle retrouve Léon à Rouen.

• Troisième partie

Elle entreprend alors une liaison passionnée avec Léon, qu'elle retrouve chaque semaine, mais elle est rapidement déçue. Emma s'endette, encouragée par Lheureux, le marchand de vêtements et prêteur sur gage. Pour échapper à cette situation, la jeune femme finit par s'empoisonner à l’arsenic. La douleur de Charles est alors immense, d'autant plus que les créanciers s’acharnent sur lui. Il est finalement retrouvé mort par leur fille Berthe sur le banc du jardin.

|

|

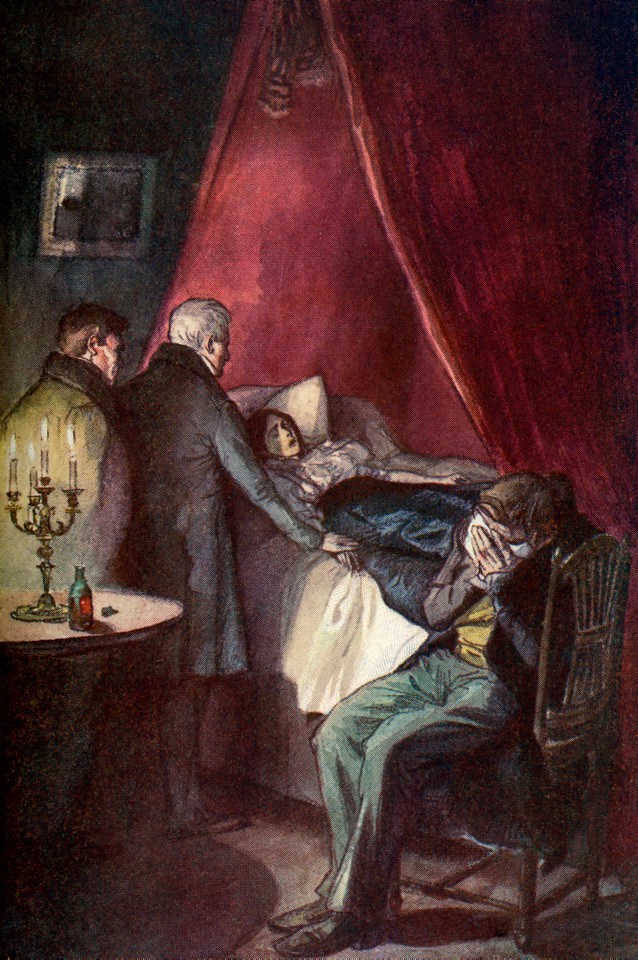

Doc.1. « Emma,

le menton contre sa poitrine, ouvrit

démesurement les paupières.

» Illustration du roman Madame Bovary de Gustave Flaubert |

• Certaines autres, importantes pour Emma, correspondant aux bouleversements de sa vie sentimentale ont été l’objet du plus grand soin de la part de Flaubert : le bal de la Vaubyessard, par exemple – moment symbolique majeur pour Emma – qui « fait un trou » dans sa vie et restera à jamais dans sa mémoire ; la scène de l’opéra de Rouen où l’exaltation amoureuse de la jeune femme se porte de Lagardy à Léon...

• Le lecteur garde ces scènes longtemps en mémoire, d’autant que se répètent les mêmes illusions et les mêmes désillusions d’Emma, la même lourdeur de Charles depuis l’incipit du roman, la même bêtise de Homais.

Ils sont ceux de la vie quotidienne d’une petite ville de province au milieu du 19e siècle (comme l'indique le sous-titre du roman, « Mœurs de province »).

Cependant, ils deviennent des personnages-types par le biais de la littérature, chacun étant caractérisé soit par une origine sociale (Homais est le bourgeois triomphant, Bournisien le curé imbécile), un trait de caractère (Rodolphe est le séducteur cynique), ou bien une manie, un tic (le bonnet grec de Homais, les manies de Charles à table…).

Ils sont associés en couples symboliques :

→ Homais et Bournisien représentent les figures de la bourgeoisie ;

→ Canivet et Larivière, les deux médecins ;

→ Rodolphe et Léon, les deux amants ;

→ le vicomte et Lagardy, les deux hommes fantasmés.

C’est Emma la protagoniste du roman, celle à qui il dit parfois s’identifier.

| « Quant à l’amour, ç’a été le grand sujet de réflexion de toute ma vie. Ce que je n’ai pas donné à l’art pur, au métier en soi, a été là ; et le cœur que j’étudiais, c’était le mien. Que de fois j’ai senti à mes meilleurs moments le froid du scalpel qui m’entrait dans la chair ! Bovary (dans une certaine mesure, dans la mesure bourgeoise, autant que je l’ai pu, afin que ce fût plus général et humain) sera sous ce rapport, la somme de ma science psychologique et n’aura une valeur originale que par ce côté. En aura-t-il ? Dieu le veuille ! » |

| Lettre à Louise Colet, 3 juillet 1852 |

• Il annonce, dès le titre, une analyse du couple, centrée sur la femme. Emma est en réalité la 3e « Madame Bovary » du roman après sa belle-mère et la première épouse de Charles, Héloïse.

• Charles Bovary

Charles n’existe que par rapport à Emma, bien que le roman commence et se termine sur lui. Il est le parfait contrepied d’Emma : il est tout ce qu’elle déteste, il n’est rien de ce qu’elle désire. Il est, à ses yeux, médiocre physiquement, intellectuellement et socialement.

Il se révèle différent et plus complexe lorsqu’il échappe au point de vue d’Emma : c’est un homme bon, dévoué, capable d’un amour immense. N’accusant personne, il prononce cette phrase à la fin du roman : « C’est la faute de la fatalité ».

Il n’est finalement pas un personnage-type : il se rapproche de la vie réelle.

• Les amants

Ils incarnent pendant un temps l’ailleurs qu’elle espère, mais Emma se lasse de les fréquenter dans leur quotidien.

Léon est un romantique sans nuances, petit bourgeois aux valeurs mesquines qui épousera la fille du notaire pour s’assurer une situation.

Rodolphe est une sorte de Don Juan qui incarne l’amour physique, mais c’est aussi une figure bourgeoise qui regarde à la dépense et n’a pas trois mille francs d’avance.

• Les hommes incarnant le triomphe bourgeois : Homais et Lheureux

Ce sont les deux seuls personnages qui voient leur situation s’améliorer au fil de l’histoire. Ce sont les vainqueurs de Madame Bovary : elle s’empoisonne avec l’arsenic d'Homais après avoir été ruinée par Lheureux. L’argent triomphe dans cette société bourgeoise.

• Les hommes incarnant la bêtise : Homais et Bournisien

Homais, le pharmacien, n’est pas un véritable personnage, c’est l’incarnation du Dictionnaire des idées reçues ! Il ne peut oublier un instant sa propre personne, ramène tout à lui, se croit indispensable… Bournisien, le curé, est aussi égocentrique qu' Homais, sa religion est purement une façade, il a des préoccupations toutes matérielles et demeure insensible à la douleur humaine qu’il ne voit pas.

• Justin est peut-être le seul personnage sincère : il aime Emma d’un amour respectueux.

• Hyppolyte et l’Aveugle sont les symboles de la domination sociale.

• Le père Rouault

Il est le type du paysan borné. Le père Bovary n’existe que par sa coiffure ridicule (« un superbe bonnet de police à galons d’argent »).

Les personnages masculins sont nombreux autour d’Emma.

L’ensemble des personnages constitue une sorte de galerie de photographies réalistes de la société d’une petite ville de Normandie au milieu du 20e siècle, ce qui demanda à l’auteur un effort particulier :

| « Bon ou mauvais, ce livre aura été pour moi un tour de force prodigieux, tant le style, la composition, les personnages et l’effet sensible sont loin de ma manière naturelle. Dans Saint Antoine, j’étais chez moi. Ici, je suis chez le voisin. Aussi je n’y trouve aucune commodité. » |

| Lettre à Louise Colet, 13 juin 1852 |

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !