Gargantua : les thèmes

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Gargantua fait suite au premier récit de Rabelais : Pantagruel alors que ce dernier est le fils de Gargantua. Il relate l’enfance du géant, de sa naissance à son accomplissement intellectuel, moral et guerrier.

Au-delà du nombre de chapitres qui constituent autant d’entités narratives indépendantes, le roman propose une certaine continuité au fil des épisodes, tissant des liens thématiques, des images, des réflexions humanistes… Une lecture thématique s’avère éclairante quant à l’idéal humaniste de Rabelais qui se cache derrière les épisodes les plus divers, du banquet à la construction d’une abbaye.

• Critique d’un savoir quantitatif et purement formel

Un savoir qui privilégie la quantité à la qualité, la performance d’une mémoire, sans raisonnement. Le savoir livresque amalgame des manuels et références futiles (grammaire archaïque, textes juridiques caduques ; manuels futiles sur le « bien servir à table » …) et repose sur une mémoire mécanique « à l’endroit et à l’envers ».

• Critique du mépris de l’hygiène et du corps réduit à ses instincts les plus animaux

Critique qui passe par la goinfrerie dès le lever, l'abus du vin, l'excrétion, la paresse. Les précepteurs méprisent le corps : il n’est nullement sollicité puisque la passivité est de rigueur (lorsque le géant n’étudie pas, il se prélasse ou écoute, recevant passivement).

• Critique de l’inefficacité des moyens mis en œuvre

Par la longueur exceptionnelle (54 années) emblématique de son inutilité, l’absence de lien avec la réalité concrète et l’abrutissement final du géant réduit aux larmes face à l’éloquence d’un jeune page éduqué selon les principes humanistes.

• Un bon emploi du temps, basé sur le respect du rythme naturel de l’homme

Chaque instant, l’élève est stimulé pour atteindre une érudition complète : des sciences aux arts, de la religion à l’exercice physique.

• Un savoir humaniste basé sur les belles lettres de l’antiquité greco-latine

Une bibliographie fondamentale. L’élève découvre les sciences nouvelles universelles (astronomie, médecine, biologie et la connaissance du monde…) ; les activités humaines (l’artisanat, les métiers…) ; une lecture interprétative rendant la Bible intelligible… La quête d’un savoir encyclopédique est une gloire en faveur du monde en progrès, une confiance en l’homme et ses capacités.

|

|

Doc. 1. L'éducation de

Gargantua, gravure de Gustave Doré 19e siècle |

• La discipline du corps

Elle commence par un respect rigoureux de l’hygiène, de la diététique toute relative, de l’exercice physique. La formation complète répond à un idéal humaniste d’un esprit sain dans un corps sain, un idéal vers lequel il faut tendre, un idéal en rupture avec le passé.

• Le bilan

Le sujet étudiant est actif et constamment sollicité (l’exercice de la raison stimulé par la diversité des apprentissages ; la pratique par l’expérimentation directe ; le contact avec la réalité sociale, professionnelle, culturelle… )

Sous le couvert de l’exagération burlesque se dessine un idéal d’éducation humaniste qui sera repris dans l’utopie de Thélème.

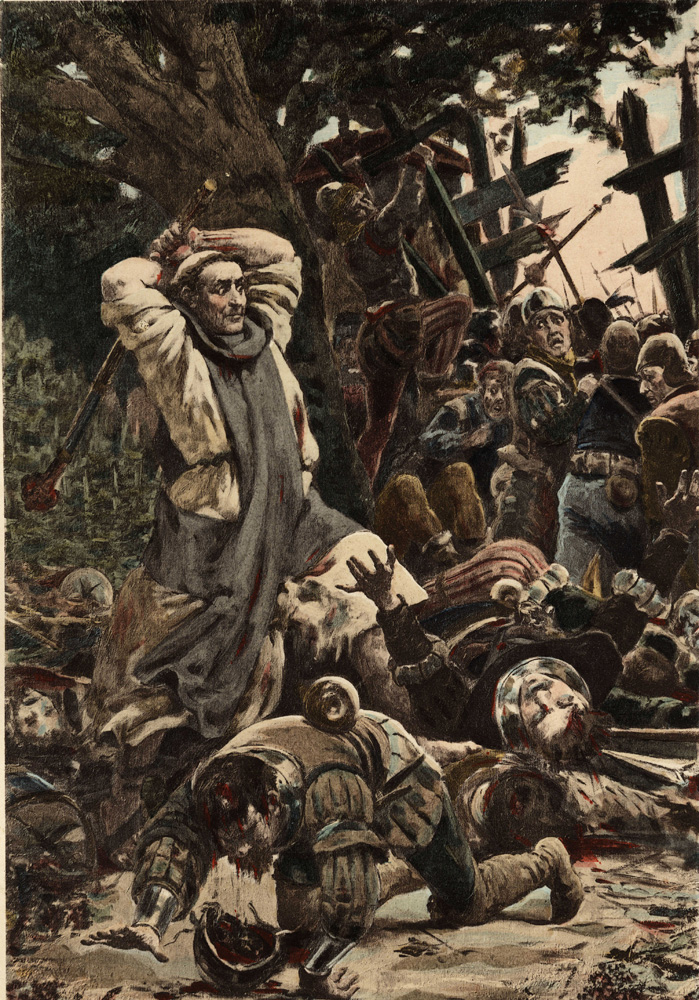

Par les exploits guerriers de Frère Jean des Entommeures (répondant au thème du gigantisme par l’extraordinaire force de ses coups et la démesure de sa puissance digne des héros de l’Iliade), Rabelais dénonce le non respect des hommes et du sang versé, même lorsqu’ils renoncent, expient, se retirent. Le prêtre s’avère davantage un guerrier qu’un moine, capable d’un extraordinaire massacre commentant avec jubilation les blessures et corps dépecés. La prolifération du langage (multiplication des verbes d’hyperactivité ; l’abondance des descriptions) introduit le thème de la démesure avec humour mais en dénonçant cependant la violence d’une défense n’épargnant personne.

• La violence et la déraison d’une guerre de conquête

La violence et la folie de la conquête sont incarnées par Picrochole : il multiplie les exactions et injustices même envers ses sujets. Il est soumis à la violence de son caractère comme le souligne l’onomastique (« Picrochole = bile amère »). Il incarne ainsi l’homme politique agresseur, la politique de guerre de conquête telle que la menait Charles Quint. Le jugement est alors sans appel puisqu’à la démesure de l’ambition répond la démesure de la défaite : le roi est destitué de son trône.

Les géants incarnent paradoxalement la mesure et l’esprit pacifique. Ils multiplient les négociations et offres pour apaiser. Lors de la victoire, les rois sont capables de clémence, de pardon, de générosité. L’objectif premier est le retour à la situation initiale :

- Préserver la paix à tout prix : le roi s’investit d’une mission qui va de la tentative de dialogue à l’achat de la paix à tout prix. L’investissement de Grandgousier est avant tout d’ordre intellectuel : il veut « comprendre » et « apaiser », « modérer ».

- Guider vers la réflexion et le sens du devoir. L’humaniste est investi d’une mission divine qui n’est pas de donner acte de l’existence de Dieu mais le sentiment du devoir et d’un retour sur sa fonction ; et l’exercice de son esprit critique sans céder aux pulsions.

D’une volonté de pacifisme, la guerre est parfois inévitable. C’est le thème d’une réflexion de l’époque que celui de « la guerre juste ».

• La guerre est « juste » et morale face à la méchanceté et l’injustice

La lettre de Grandgousier envers Gargantua est un modèle de justification de la guerre utile et nécessaire. Elle a pour but la restauration de la paix, en préservant les hommes. Implicitement, se lit un éloge de François 1er et d’un prince défenseur de la paix puisqu’éclairé par les idées humanistes.

L’opposition de Grandgousier et Picrochole symbolise ainsi l’opposition des humanistes aux forces de récession que sont l’église, la Sorbonne et les conservateurs.

Les hymnes liturgiques et les recueils de sermons évacuent toute interprétation et compréhension, tout effort intellectuel. La répétition est des messes à outrance conduit à « expédier » les prières au plus vite en les « marmonnant » dans un langage mêlé de latin incompréhensible ou d’un jargon scolastique inintelligible. Les prêches s’éloignent de la vraie vocation de la parole qui est une communication claire, efficace. La critique va jusqu’au burlesque en vouant le texte liturgique à une fonction soporifique et vomitive, liée au bas corporel, inversant donc la valeur d’élévation spirituelle.

• L’image du moine traditionnel

Cette image est renversée par celle de Frère Jean des Entommeures qui s’inscrit dans la réalité guerrière. Les moines étaient taxés de paresse, sous le couvert des prières répétées à plusieurs « heures » de la journée, et taxés de couardise sous le couvert d’une exclusion du monde austère.

|

| Doc. 2. Frère Jean des Entommeures combattant les soldats de Picrochole |

• La critique du pèlerinage

La présence des pèlerins au fil de la narration n’est pas anodine ni digressive. Ils sont menacés d’engloutissement, puis de mort et enfin sauvés par le roi. Les épisodes sous-tendent une critique du pèlerinage inutile puisque frôlant l’anéantissement de l’être ; comme une exclusion du seul réel concret dont il convient de ne pas s’extraire : la sphère privée et familiale…

L’idéal humaniste est compatible avec une conception de la religion qui tient compte de la réalité de l’homme, de sa nature profonde.

L’omniprésence de la démesure carnavalesque instaure un esprit bachique (lié à Bacchus, Dieu de la fête, de l’ivresse) comme une provocation bouffonne. Le langage sert cependant à exprimer un esprit humaniste, ouvert sur la vie. De l’excès de nourriture, nait Gargantua. Des débordements naît une utopie qui est aux antipodes de la rigueur stérile de la Sorbonne ou de l’esprit gothique du Moyen âge.

La dimension carnavalesque permet d’atténuer le scandale de la vie ou de sa démesure (comme la noyade des adversaires sous le flot d’urine de la jument ; le dépeçage des ennemis par Frère Jean ; le massacre de l’aide de camp de Picrochole ou de sa jument sous un excès de colère…).

• Le rire du carnaval est libérateur et constructeur

Il lutte contre les ignominies officielles (l’esprit de conquête ; la rigueur ascétique de la Sorbonne). L’euphorie autorise alors l’expression d’un idéal humaniste à lire en sous-teinte, comme nous y invite le prologue. Elle conteste l’esprit de sérieux qui étouffe l’intelligence nouvelle de la Renaissance, dans un rire populaire qui révèle une sagesse bien plus profonde.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !